なめたらあかん!風邪診療~第9回つくセミのご報告その4~

2019年12月25日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP, 医学教育

(たかが風邪、されど風邪、なめたらあかん!風邪診療)

(たかが風邪、されど風邪、なめたらあかん!風邪診療)

「たかが風邪、されど風邪、なめたらあかん!風邪診療」を担当しました。

前半は茨城県立中央病院 研修医の巴先生が風邪診療のキホンについて、「典型的な風邪」「喉・咳・鼻メイン型の風邪」「風邪にまぎれた恐い病気」の3本立てでレクチャーをしてくれました。

後半の症例クイズでは、4つの症例についてグループごとに、患者さんは風邪なのかどうか、鑑別した方がよい疾患を想起しながら話し合ってもらいました。

各グループでは時間ギリギリまで議論が白熱し、アンケートでは「レクチャーと症例をからめて、実際に風邪と区別しなければならない疾患について考えさせられて面白かった」などの感想が寄せられました。

今後も機会をみて学生さんに伝えていきたい内容だと感じました。

坂倉明恵

会いに行ける総合医~第9回つくセミのご報告その3~

2019年12月25日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP, 医学教育

『会いに行ける総合医』は総合医の仕事を紹介するセッションでした

『会いに行ける総合医』は総合医の仕事を紹介するセッションでした

私は『会いに行ける総合医』のセッションにファシリテーターとして参加させていただきました。参加者の皆さんは主に2〜5年生の医学生でしたが、他業種の社会人の方にも数人お越しいただき、4〜5人ずつのグループに分かれて、様々な視点からの意見や質問が飛び交いました。

私のグループでは、

・総合診療医の仕事内容

・やりがいや大変さ

・総合診療という分野が今後どう日本に定着していくのか

・東京などの都市部における総合診療の役割

・総合診療が定着していない地域にはどのようにして溶け込んでいけばよいのか

などの質問が挙げられました。総合診療医1年目の私の経験から答えられる範囲には限りがありましたが、上級医の他の先生の経験談も交えてお答えしました。皆さんとても生き生きとした表情で質問されていて、予定の時間が過ぎてもギリギリまで会話が弾んで盛り上がっていました。総合診療医のイメージがより具体的なものになっていただけていたら嬉しく思います。

幸田千佳

ビジネスマナー~つくセミのご報告その2~

つくセミのご報告その1

今季のレジデント研究支援活動進めています

2019年12月22日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

-01-300x225.jpg) (研究とは スライドタイトル)

(研究とは スライドタイトル)

(抄録の書き方 スライドタイトル)

(抄録の書き方 スライドタイトル)

つくばでのレジデント研究支援活動は、今年で3年目を迎えました。

今年も、専攻医3年目の先生方に向けて研究発表支援活動を進めています。

今年はこれまでに以下のようなミーティングを行いました。

第1回:「研究とは」

9月の終わりに、指導スタッフの後藤亮平先生より、「研究とは」のレクチャーを行いました。

<項目>

・学術研究とは何か?

・学術研究を実施するプロセス

・今後の研究支援スケジュール

第2回:研究発表内容の確認、抄録の書き方

12月のレジデントデイに合わせて、春田淳志先生、後藤先生より研究発表する内容についての確認と共有と、小曽根より「抄録の書き方」のミニレクチャーを行いました。

<ミニレクチャー項目>

・抄録の目的

・タイトルのつけ方

・抄録の構造とそれぞれに記載すべき項目

・その他Tips

(参考資料:酒井聡樹.これから学会発表をする若者のために第2版-ポスターと高等のプレゼン技術-.2018年.共立出版株式会社.)

今後はそれぞれ、来年5月の日本プライマリ・ケア連合学会学術集会やその他の学会での研究発表に向けて、データ収集や抄録の作成を進めていく予定です。

直近では、来年1月の日本プライマリ・ケア連合学会学術集会への演題登録を目指し、抄録作成を進めることを確認しました。

来年中には全員がしっかりと発表できるよう、引き続き研究支援活動を行っていく予定です。

文責:小曽根早知子

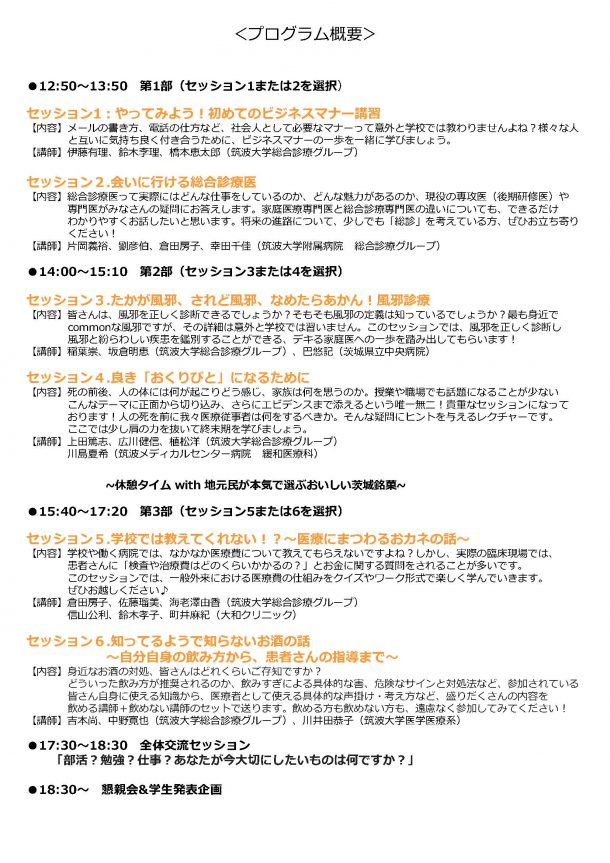

初めてのビジネスマナー~第9回つくセミのご報告その2~

2019年12月21日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP, 医学教育

(初めてのビジネスマナー講習の様子)

つくば総合診療グループが全国の医学生さんに向けてお送りする「つくセミ」今年も開催しました!

それぞれのセッションスタッフからの報告をお送りします!

「やってみよう!はじめてのビジネスマナー講習」の講師として参加しました。

このセッションでは、はじめにビジネスメールの型についてレクチャーした後、グループごとに「アポイントをとる」「見学のお礼を伝える」「行事への参加を断る」という3つのテーマで実際にメールを作成してもらいました。

まとめのレクチャーでは、各グループで作成したメールを振り返りながら、メール作成中に悩んだことや疑問点について話し合い、参加者の皆さんが同じようなポイントで悩んでいることがわかったり、状況により使い分けると便利なフレーズについて学んだりすることができました。

ビジネスマナーを身につけて、もっとコミュニケーションを楽しもう!ということを目標にしていたので、今回のセッションがそのきっかけとなれば幸いです。

最後に、企画やメールの例文作成にご協力いただいた先生方に心よりお礼を申し上げます。ありがとうございました。

鈴木李理

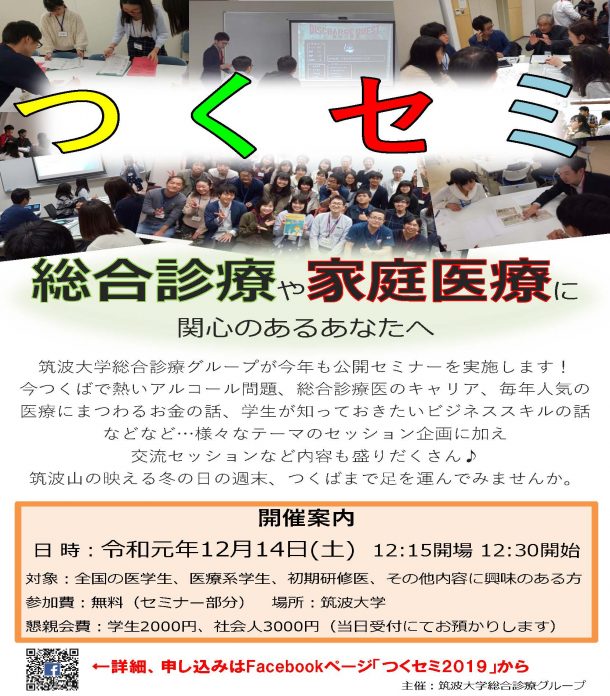

第9回 つくセミのご報告 その1

2019年12月21日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP, 医学教育

(参加者のみなさんありがとうございました!)

第6回つくセミで学生スタッフを務めました、筑波大学医学群医学類2年の古田奈々子です。

私は昨年参加者としてつくセミに来て、今年は初めてスタッフとして携わらせて頂きました。

今年も2セッション同時進行の3部構成となりました。

総合診療医のキャリア、終末期医療、アルコール、ビジネスマナー、医療費…など興味を引く内容が盛りだくさんでした。

私がスタッフとして参加させて頂いた風邪セッションでは、授業でなかなか習う機会のない風邪診療について、症例クイズを通して実践的に学ぶことができました。

全体交流セッションのテーマは「あなたの生きがいは何ですか?」でした。初めに学生2名、先生1名が自分の生きがいについてユニークなプレゼンテーションを披露して下さいました。人は「身近にこんなにすごい人がいるんだ!」と思うと、自分も頑張れるような気がして来るものだと思います。私も自分の学生生活について見つめ直す良いきっかけとなりました。

今年のつくセミはスタッフになったことで、一つのイベントに対していかに多くの人たちの労力や手間がかかっているのかを知ることができました。

まだまだ新米スタッフですが、来年以降もつくセミを盛り上げていけるようこれからも頑張りたいです!

最後になりますが、来てくださった参加者の皆さま、そしてお忙しいなか準備をして下さった先生方とスタッフの皆さま、本当にありがとうございました。

筑波大学医学群医学類2年 古田奈々子

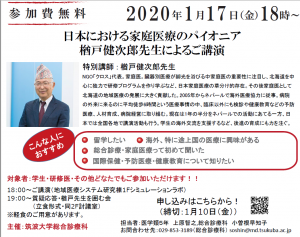

1月17日(金)楢戸健次郎先生講演会のお知らせ

2019年12月10日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

この度、ご縁をいただきまして

日本の家庭医療のパイオニアのお一人でいらっしゃる

楢戸健次郎先生に、つくばにてご講演をいただくことになりました。

・日時:2020年1月17日(金)18時~

18時~ ご講演

19時~ 質疑応答・楢戸先生を囲む会(立食形式)

・場所:18時~筑波大学地域医療システム研究棟1F シミュレーションラボ

19時~筑波大学地域医療システム研究棟2F 討議室

楢戸先生は、長く北海道にて家庭医をされた後、

2005年からネパールでの医療協力活動に従事され、

現在ではネパールと日本とを行き来されているとのことです。

日本では、全国各地の学生、医療者に向けてご講演をされています。

今回、学生さんほか医療者へ向けて

先生のご活動などについてご講演いただくことになりました。

途中参加や部分参加も大歓迎です!

会場および軽食の準備の都合上、ご参加を希望される方は

2020年1月10日(金)までに、以下のフォームにてご連絡をいただけますと幸いです。

参加登録フォーム

https://forms.gle/2GQLx2xsLFFyDtC57

みなさまのご参加を心よりお待ち申し上げております。

終活フェス『対話企画 〜人生において大切なこと あなたも話してみませんか?〜』の企画・運営を経験して

2019年12月9日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 神栖, 未来医療GP, 地域包括ケア

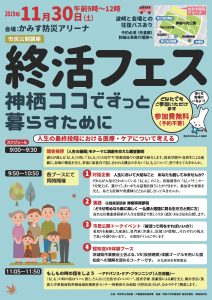

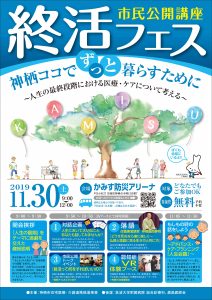

2019年11月30日(土)、神栖市の一般市民等を対象にした

市民公開講座『終活フェス』が開催されました。

「もしバナ」カードの実演をしながら、画面にも映し出して説明

私は、終活フェスのコンテンツの1つである

『対話企画 〜人生において大切なことあなたも話してみませんか?〜』

の企画・運営を担当しました。

このブースは、人生の最終段階の意思決定に関する話し合いのきっかけをつくる

「もしバナ」カードを用いて、参加者が、医師や看護師など医療従事者を交え、

語り合っていただくために企画されました。

現状では、一般市民が、人生の最期に大切にしたいことについて話し合う機会は少なく、

「今はその時期ではないから」、「縁起でもないから」という理由でその話題を避ける傾向が強いようです。実際に、自分の希望や価値観などについて大切な家族などの人たちと事前に話し合うことができている人は、およそ3%しかいないと言われています。

医師が開発した「もしバナ」カードの35枚には、それぞれ、

「いい人生だったと思える」、

「痛みがない」、

「家で家族とともに過ごす」、

「尊厳が保たれる」など、

人生の最期に大切にしたいと多くの人が思う事柄が書かれています。

これらのカードの中から、自分にとって特に大切にしたいカードをルールに従って集めていきます。

本ブース参加者は20名程度でしたが、参加して下さった一般市民の中には、家族ぐるみでおいでになったグループもみられ、「人生の最期に大切にしたいこと」について、楽しみながら対話されていました。

各参加者が集めたカードは、その方が歩んで来られた人生、経験、考え方、価値観、性格などが如実に反映された様で、互いの考え方の違いや多様性を感じ取っていただけたようでした。

最大100名の参加者に対応できるよう準備していましたので、神栖市内の多職種(看護師、理学療法士、ケアマネージャー、保健師、薬剤師など)、つくば総診の総合診療医、そして筑波大学の医学生ら15名以上もの関係者にファシリテーターとして協力してもらいました。

運営スタッフミーティング

なお、つくば総診からは、舛本・孫・久野・福田・宮崎医師が協力してくれました。

参加者ならびに運営スタッフの皆様に、この場をお借りして、深くお礼申し上げます。

このような話題は、話し合う必要に迫られて行う状況では、ともすると身構えてしまい深刻な雰囲気になりがちです。

しかし、元気なうちから本人を交えて話し合うことができれば、過度に深刻にならず、むしろ楽しみながら気軽に話すことがでます。

そしてなにより、家族メンバーの互いのおもいを共有する大変よい機会となります。

私は本企画で、阪本先生と相談しながら、次のようなメッセージを伝えられるよう、繰り返し議論を重ね、企画を練り上げて当日に臨みました。

・もっと気軽に普段から話し合っていただきたいこと。

・人生の最期に大切にしたいことや優先順位は人によって異なること。

・言葉にすることで、自分の考えが深まり、よりよい価値観にも巡り合えること。

・よりよい最期を迎えるための話し合いが、よりよく今を生きることにつながること。

・気持ちは移ろい変わりゆくもので、時々話し合い、その都度確認し合った方がよいこと。

など。

一般市民の皆さんには、今回の話し合いを通して、そのことを強く実感していただけたようで、今後ご家族で語り合うきっかけになったのではないかと思いました。

この流れが広まってゆけば、よりよい最期を迎えることができる人が増えますし、よりよい人生を生きることにもつながってゆきますので、今後も「人生の最終段階の意思決定支援」について、一般市民への啓蒙に貢献する活動を継続してゆければと思いました。

受付のシーン:初対面同士でも懐かしの駄菓子で仲良くなれるよう工夫しました。

神栖済生会病院 内科・総合診療科/つくば総診 海老原 稔

関連記事:

『終活フェス開催報告 第3弾「終活って、何をすればいいの?」』(投稿日:2019年12月26日)

『開催報告「終活フェス〜神栖ココでずっと暮らすために〜」』(投稿日:2019年12月3日)

『2019年11月30日(土) 人生の最終段階における医療・ケアについて考えるイベントのお知らせ』(投稿日:2019年10月23日)

・終活フェスの内容について紹介されています。

・当日のポスター、チラシをフルサイズで閲覧できます。

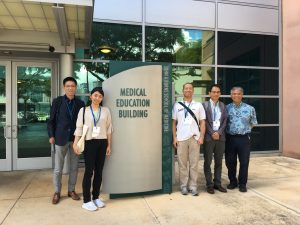

いってきました!ハワイ研修!

2019年12月7日テーマ:筑波総合診療グループ, 北茨城, 未来医療GP

北茨城市民病院附属家庭医療センターの高橋です。

10月29日から11月7日まで、茨城県が主催する指導医団国外派遣事業に参加してきました!

茨城県の指導医の指導能力向上の目的で、茨城県内から私も含め4人の医師が世界標準の指導・教育に取り組んでいる米国(Hawaii)へ行ってきました。

留学経験のある先生方に囲まれ、英語に自信がなかった私は直前までオンライン英会話でなんとか英語能力を少しだけ取り戻し、少しの不安と期待が入り混じりながら飛行機に乗り込みました。

7時間のフライトを経てハワイにつき、日本と違い暖かい日差しと晴れた空、ヤシの木、海を見て、不安は吹き飛びました!笑

到着し、ちょっとホテルで一服……はできません。

そのままアメリカと日本の医療保険制度の違いを学びました。

これは今まで参加した先生方もブログに書いていますので省きますが、当たり前だと思っていた日本の皆保険制度を外から比較すると、日本の良い部分や米国の医療における問題点にも気づくことができました。

海外の医療事情に疎かった自分には衝撃でした。

2日目からも盛りだくさん。研修は基本的に朝型。

6時半頃には集合し研修先に向かいます。

ハワイ唯一の医学部のあるハワイ大学では、シミュレーターを使用した教育方法のレクチャー2日間に渡ってティーチングスキルを学びました。

シミュレーターを使用したレクチャーを自分で作成し参加者同士で体験しながら学びました。単純なシミュレーションだったにも関わらず、他人を教育するために考えなければならないことが多くあり、人に体験させ学習させることの難しさを感じました。ティーチングのレクチャーでは実際に教育に関して悩んでいることも意見交換をすることができました。

指導する先生方は皆、教育者であるため、相手をモチベートする方法や相手の意見の引き出し方、学習する雰囲気づくりに長けている先生方ばかりでしたので、レクチャー自体が非常に勉強になりました。

また次の日には、ハワイ最大の病院であるクイーンズメディカルセンター病院でホスピタリストとして第一線で働いている野木先生のレクチャーをはじめ、日本からきて実際に活躍されている先生方の働く様子を見せていただき意見交換ができました。そこでは、米国の医学生のモチベーションの高さの背景や、屋根瓦式の教育の文化、教育に投資しそれを外部から評価されるシステムが根付いていることを知り非常に驚きました。

そのほかにも、日本人医師のクリニック・緊急クリニックでの診察見学、NP(Nurse Practitioner)の方との意見交換、カピオラニコミュニティーカレッジを見学し日本にはない職種(呼吸療法士やメディカルアシスタントなど)など多職種の専門教育に関するレクチャー、業務・質改善に力をいれているキャッスルメディカルセンターの施設視察、取り組みについての講演会、現地の日本人医師との交流会など毎日研修は盛りだくさんです。

研修としてこのように長い期間、海外に行く機会が初めてでしたが、あっという間の10日間でした。

今回の研修を通して、海外の医療事情やその背景にある歴史や人種の違い、医学教育の成り立ちだけでなく、海外から見た日本の良さなど新たな視点をいただいた気がします。

数あるレクチャーの中で、ある先生が「教育は一切のリターンを求めない」と話されておりました。その先生が目を輝かせながら今後の医学教育について話をしていた様子に非常に感銘を受けました。

それをみて忙しい臨床の中で、実習にきている医学生やレジデントにもう少しやれることがあるはずだよなと思い直しました。今回の経験を自分の施設に還元するためにも自分の行動をまず変えていこうと思います。

最後に、研修中サポートしてくださった茨城県県職員のみなさま、日米医学医療交流財団の皆様、おおむろさん、ガストンさんありがとうございます。

また研修中私の分もカバーしてくれた家庭医療センターの皆様にも感謝しています。

そして指導医の皆様。

この研修は特に指導医とりたての若手には特におすすめです!

長期の研修になるので、

「休みがなかなか取りずらい・・・」というのが本音だと思いますが、研修の募集が始まるのは例年春〜初夏頃です。

早めに職場に相談すればいけるはず!

ぜひ応募してみてください。

(最終日 スーパーガイド ガストンさんとハワイ最後の晩餐会)

(最終日 スーパーガイド ガストンさんとハワイ最後の晩餐会)

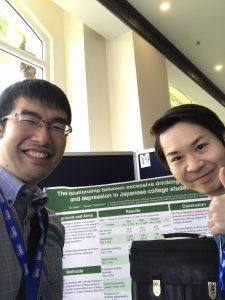

APSAAR2019での研究発表のご報告

2019年12月6日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

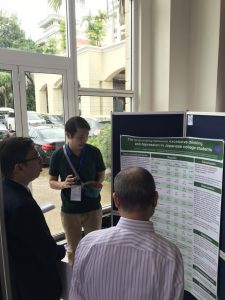

(APSAAR2019で発表しました!)

(APSAAR2019で発表しました!)

(発表の様子)

(発表の様子)

今回、マレーシアで開催されたASIA PACIFIC SOCIETY FOR ALCOHOL AND ADDICTION RESARCH 2019にて、大学院での研究内容である「The relationship between excessive drinking and depression in Japanese college students」を発表してきましたのでご報告させていただきます。

マレーシアは日本から約7時間のフライトで行くことができる、常夏の親日国の一つです。学会会場はやや郊外に位置したホテル内で行われ、日本人からのポスター発表は私だけでした。評価者からはPositiveな評価と意見をいただき、研究内容をアピールできたのではないかと思います。

日本・マレーシアを始め、アジア全体がアルコール依存症に対しての研究が進んでいないのが現状です。今後も日本からアルコール依存症に対するエビデンスが出せるように、また論文化することによって学会に参加できなかった方々にも情報の共有や利用をしてもらえるように頑張っていこうと思います。

大学院のリサーチミーティングでご意見をくださった方々には、この機会にお礼をさせていただきます。ありがとうございました。

余談ですが、発表終了後のお祝いとして吉本先生から、名店「Dragon i」での小籠包をご馳走になり、経験もお腹も満足のいった学会でした。

斉藤 剛

大子町の小学校で健康授業をしました

2019年12月5日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

健康授業の様子

12月2日に、大子町の上小川小学校で、「がんについて」

小学生たちに予防の話をするのは今回が初めてで、

後期研修医 中野寛也

開催報告『終活フェス 〜神栖ココでずっと暮らすために〜』

2019年12月3日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 神栖, 未来医療GP

2019年11月30日(土)に神栖市 かみす防災アリーナで、

人生会議をテーマにした「終活フェス」を開催しましたので、ご報告します。

神栖市の在宅医療・介護連携推進事業を神栖市から委託され、今年の春から企画を練り始めました。

昨年の経験も活かし、「演劇」をメインにした方が参加者に伝わるだろうと思い、

今回は地元の清真学園の演劇部の中・高生に協力を依頼しました。

アドバンス・ケア・プランニングに関して中高生に伝わるように夏頃に講義をした後、

一緒に少しずつ台本を書いていきました。

構成としては、バッドエンドとして「人生会議」を行わなかった場合と

ハッピーエンドとして「人生会議」を行った場合の2場面を作ることとし、いざ本番を迎えました。

撮影:大石光建 氏

当日は約270名の参加者が集まり、最初にバッドエンド編の演劇と解説を行い、問題提起を行いました。

その後、3つのブース(終活をテーマとしたトークイベント(高橋先生企画)、

もしバナゲーム(海老原先生企画)、落語、認知症VRコーナー)に別れて

各企画を通じて自分の大切にしている価値観などを考えてもらいました。

そして最後に、もう一度参加者全員で一か所に集まり、ハッピーエンド編と人生会議に関する講演を行いました。

撮影:大石光建 氏

各会場での満足度も高く、特に、一生懸命演じてくれた演劇部の作品に関しては、

「演劇に感動し、人生会議に関し非常に深く理解できた」

「これを契機に自分の思いを子供に伝えていきたいと思う」など、

多くの声が寄せられました。

中高生達にも「人生会議」を学ぶ良い機会になったようで、家族と話をしたという子もいました。

今回、家庭医・総合診療医として、「地域を変えていく」ために

「地域の子どもたち」と協力することの楽しさ、そしてその力の大きさに改めて気づきました。

運営・開催メンバーで。 撮影:大石光建 氏

大きなイベントを開催するにあたって様々な苦労もありましたが、

多くの人の協力のおかげで、無事、満足いただける市民公開講座を開催する事ができました。

この場を借りて協力いただいた皆さまに御礼させて頂きます。

地域を少しずつ変えていく楽しさを実感しています。

社会が大きく変化しており、そのデザインには医療者も関わっていくべき時代です。

家庭医・総合診療医として、より良い街づくりのための企画を行政等と協力して考えていきたいと思います。

終活フェス2019(チラシ、A4サイズ)/監修:阪本直人

終活フェス2019(ポスター、A2サイズ)/監修:阪本直人

細井 崇弘(神栖地域医療教育センター)

関連記事:

『終活フェス開催報告 第3弾「終活って、何をすればいいの?」』(投稿日:2019年12月26日)

『終活フェス「対話企画 〜人生において大切なこと あなたも話してみませんか?〜」の企画・運営を経験して』(投稿日:2019年12月9日)

『2019年11月30日(土) 人生の最終段階における医療・ケアについて考えるイベントのお知らせ』(投稿日:2019年10月23日)

・終活フェスの内容について紹介されています。

・当日のポスター、チラシをフルサイズで閲覧できます。

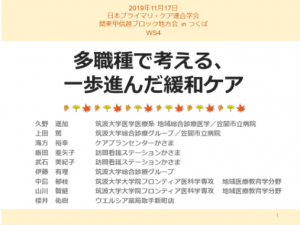

「多職種で考える、一歩進んだ緩和ケア」ワークショップのご報告

2019年12月1日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 未来医療GP, 地域包括ケア

(多職種での緩和ケアを考えるワークショップを行いました)

(多職種での緩和ケアを考えるワークショップを行いました)

(医師、介護士、ケアマネージャーと様々な職種の方が参加されました)

(医師、介護士、ケアマネージャーと様々な職種の方が参加されました)

(福祉用具の説明のデモンストレーションを行いました)

(福祉用具の説明のデモンストレーションを行いました)

11月17日に行われた日本プライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック地方会において、「多職種で考える、一歩進んだ緩和ケア」のワークショップにファシリテーターとして参加しましたので報告致します。

笠間市立病院の実際の症例をもとにしたシナリオを使用し、多職種を交えたグループで「問題点」「解決策」「どの職種に何を依頼するか」を検討して頂きました。

私のグループは、介護士2名、医師2名、ケアマネージャー1名で構成されていました。職種による視点の違いが興味深かったです。

介護士側からは日々のケアや本人の嗜好等、日常生活からのアプローチが真っ先に挙がりました。対して医師側からは内服等医療面からのアプローチが挙がり、また「解決策をどの職種に依頼すべきか」という全体管理についても多くの意見が出ました。

「要介護1では介護ベッドが導入できないため区分変更が必要」「ベッドの柵はいくらで借りられる」等制度に関してはケアマネージャーが最も詳しく、グループ内で上がった疑問に関してはほとんどケアマネージャーさんが答えてくださいました。

各々の視点が異なること、各々の視点が重要であること、それらを意見交換することでより総合的なサポートができることを肌で感じるワークショップになったのではないかと思います。各々の役割や強みを知ることで、よりスムーズに連携できることもわかりました。

本ワークショップを通じて、日常業務でも他職種との連携の機会が増えますと幸いです。

後期研修医2年目 伊藤有理

RCGPの指導医講習会を受講してきました

2019年11月27日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP, 医学教育

2019年11月18日~22日の5日間、英国Royal Cplledge of General Practitioners(RCGP/英国家庭医療学会)主催の指導医講習会が日本で初めて開催され、参加してきました。教育に熟達した2名のGeneral Practitioner(GP)指導医が来日し、合宿形式で行われた指導医講習会の様子を紹介したいと思います。

参加者集合写真

全国各地から約30人の参加があり、筑波大総合診療グループでは3人が参加しました(片岡、小野間、細井)。

英国の家庭医の役割、専攻医の研修方略の講義から始まり、イギリスにおける総合診療・家庭医療の歴史の長さ、それがしっかりとした教育・評価システムで行われていることに驚嘆し、日本との相違がより理解できました。

その後、少人数のグループに別れて、カリキュラム、評価方法、成人学習・教育、フィードバック技法、診療技法の教育方法、リーダーシップ論、困難を抱えた学習者の評価・教育方法をinteractiveに学んでいきました。

ディスカッションの様子

どれも非常に興味のあるコンテンツでしたが、最も印象に残っているのが教育方略、評価に関する講義です。まず「どのような専攻医を育てたいのか」を描いて方略を練り、適切なタイミングで、適切な評価方法を用いて専攻医を導くことは非常に基本的なことですがそれが出来ているのか、省みる良い機会となりました。そして学習者の成長・学習の過程に様々な教育に関するフレームワーク、理論があることを学べたことは今後の専攻医教育に非常に役立つものとなりました。

休憩時や食事の際も参加者同士で意見交換を行い、それぞれの施設の強み・弱みや悩みを共有し、。全国の熱意のある指導医と交流できたのは良い経験となりました。

この経験をもとに、筑波大学総合診療グループの研修カリキュラムをさらにブラッシュアップしたいと思います。そして、英国家庭医療の質に見劣りしない、魅力ある学習環境を提供していきたいと思います。

神栖地域医療教育センター・神栖済生会病院 細井崇弘

つくセミ2019のお知らせ

2019年11月22日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

茨城県立日立第一高等学校で講演をしました

2019年11月24日テーマ:筑波総合診療グループ, 北茨城, 未来医療GP, 医学教育

(日立第一高校での講演の様子)

(日立第一高校での講演の様子)

大澤@北茨城市民病院です。

茨城県立日立第一高等学校の医師志望の高校2年性11名対象に、

お話をさせていただく機会があり、1時間ほど話をしてきました。

茨城県含め日本の医療の現状や訪問診療についてなどクイズを出したり、

講師自身の医師になりたいと思った経緯や医学生の生活、そして今家庭医として何をしているかを話をさせていただきました。

質疑応答の時間を長くとりましたが、参加者全員や先生方も質問をしてくれて、時間が足らないくらいでした。

将来のことを真剣に考えている学生さんに良い刺激をもらった1時間でもありました。

学生さんからの感想を一部転載します。

・ 医者ではない職種の人たちとも関わっていることは知っていたが,他の多くの職種を知ることが出来て良かった。世界的な視野をもって他の多くの人ともコミュニケーションをとることが重要だと思った。

・ 医師だけでなく多くの医師に関わる職業を知ることができ,やはり医師は人と深く関わる職業であるということを再認識できた。

・印象に残った言葉は、医者の価値は卒業した大学ではなく,患者さんにどう思われているかで決まる。 患者さんの健康は心から。みんなが幸せになる落としどころを見つける

・ 今回の講義を聞いて、総合診療医(家庭医)について詳しく知ることが出来ました。前回も総合診療医の講義を聞いたのですが、それからずっと総合診療医に興味があったので,今回の講義で医師になるまでの道のりや苦労したことなどを聞き,とてもためになりました。

・ 今回の講義を聴いて、家庭医という職種を初めて知り、色々な知識を持っていて、誰とでも相談にのるこの職種に魅力を感じた。

・ 家庭医というものは最初、家庭の事しか関わらないのではないかと思っていたが、街というスケールまで関わっているということを聞いて、びっくりしました。また,勉強をすることを幸せに思ったことがなかったので、世の中には勉強も出来ないで苦しんでいる人もいるので、もっと幸せに思って、勉強の仕方を考え直してみたいと思った。

高校のHPにも載せていただきました!

http://www.hitachi1-h.ibk.ed.jp/?page_id=246#R010918

文責 大澤

飲酒低減外来とは

2019年11月4日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 北茨城, 未来医療GP

つくば総合診療グループで取り組んでいる

アルコール問題への活動をご紹介します。

3回目となる今回は

「あなたの健康百科」に掲載された記事のご紹介です。

お酒との上手な付き合い方を

総合診療科が始めた「飲酒量低減外来」とは

https://kenko100.jp/articles/190325004805/

一般の方向けに、記事を掲載いただきました。

記事をお読みいただき、お酒と上手く付き合っていただければ

うれしいと思います。

前回はこちら:

関東地方会ポートフォリオ企画のご案内

2019年10月26日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

当ブログを見てくださっている家庭医療/総合診療専攻医のみなさんへご案内です。

11月17日(日)につくば国際会議場でプライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック地方会が開催されます。

今回はその中で行われるポートフォリオ企画

「明日から書ける!ポートフォリオの集い」

のご案内とPF指導を希望される専攻医の方の募集をさせていただきます。

まだポートフォリオの形になっていない事例も受け付けておりますので、気軽にご応募ください!

第8回 プライマリ・ケア連合学会 関東甲信越ブロック地方会

「明日から書ける!ポートフォリオの集い」

日時:2019年11月17日 9時30分から12時10分

場所:第5会場(つくば国際会議場2階 中会議室202A)

URL:http://jpca-8th-kkse.umin.jp/program.html#prg07

PFの基礎知識のレクチャーと実際に指導を受けるグループワークの2部構成でお送りします。

後半のグループワークでは指導を希望された方のPFをもとに専攻医と指導医とでディスカッションしていきます。

当日ポートフォリオ指導を受けたい方を募集しています!

抱えている事例がどの領域に当てはまるかのご相談から

添削を受けたものを更に良くするにはどうすればよいかといったご質問まで

あらゆる進行状況のポートフォリオについてご相談を受け付けます。

未完成で構いません。A4 2枚にまとめなくてもいいです!

WordでもPower Pointでも、プレゼンできれば構いません!

みなさま、ご気軽にご応募下さい。

ポートフォリオ指導のご応募はこちらから:https://forms.gle/Eh4pB7shaYBfqaB57

締切は10月31日までの予定です。

なお、ポートフォリオ指導は5-6人の小グループで行います。

1事例につき発表5-10分、指導15-20分程度を予定しております。

関東に限りません!全国から協力してくださる方を募集しています!!

よろしくお願いいたします。

企画代表:木村紀志(つくば総合診療グループ)

2019年11月30日(土) 人生の最終段階における医療・ケアについて考えるイベントのお知らせ

2019年10月23日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 神栖, 未来医療GP, 地域包括ケア

市民の皆様、そして医療従事者の皆様へ、お知らせです。

2019年11月30日(土)に神栖市(茨城県)で、

市民公開講座『終活フェス 神栖ココでずっと暮らすために』~人生の最終段階における医療・ケアについて考える~ というイベントを開催します。

自分らしく最期まで生きて、逝ききるための活動である終活が、いま日本でも拡がりをみせています。

しかし、人生の終末期において約70%

誰もが迎える人生の最終段階に向けて、何を考え、どのような準備が必要なのかを、様々な企画を通じて考えることができるイベントが、この『終活フェス 神栖ココでずっと暮らすために』です。

この企画は、神栖市介護長寿課と筑波大学・神栖市済生会病院の総合診療科医師とのコラボによって実現しました。

どなたでもご参加いただけるイベントで、参加費無料、予約不要です。

なんと、当日は波崎~会場の専用往復バスを貸切でご用意します。

(ご注意:予約必須で先着順です。予約の詳細は、神栖市長寿介護課へお問い合わせください)

では、当日のイベントでのスケジュールについて、ご紹介いたします。

9時00分~9時30分:

冒頭には、鹿嶋の清真学園、演劇部による中高生らの劇を交え、つくば総診/神栖済生会病院の細井医師による分かりやすい解説で幕を開けます。

「人生の終末期において医療・介護の現場では一体何が起きているのか、それに向けてどのような準備をしていけば良いのか」などをテーマにお話しします。

9時50分~10時50分:

この時間以降、最後のまとめの講演までは、各ブースで同時開催されるイベントにご参加いただけます。

4つのイベントコーナーの解説をしてゆきましょう。

<市民と医療者との対話企画>

~あなたが大切にしたいことを話してみませんか?~

人生の最期に大切にしたいこと、価値観などを気軽に話し合えるように工夫された「もしバナゲーム」というカードをご存知でしょうか。

カードに記載されたテーマで、現役の医師や看護師などの医療者とともに参加者・ご家族を交え、自分の価値観や参加者間の価値観について語り合います。

当日はおひとりでも、ご家族単位でも、ご友人とでも気軽に参加できます。見学だけのご参加でも結構です。

これを機会に、自分が大切にしたいと思っている価値観をあらためて整理してみませんか。

<落語家による漫談>

『どうせ死ぬなら楽に楽しく~仏教と落語に見る生き方と死に方』

高名な住職兼落語家である神栖亭南夢明が人生を最期まで楽しく生き(逝き)きる方法を伝授します。

<トークイベント>

『終活って何をすればいいの?』

在宅での看取りを経験されたご家族と、高橋医師(つくば総診/神栖済生会病院)、弁護士の3者が登壇し、それぞれの視点で思いを語り合います。

そして互いの語りを通じて、終活において大切なことを住民の皆さんと共に考えてゆきます。

<認知症VR体験ブース>

茨城県作業療法士会による VR(仮想現実)体験ゴーグルを用いた認知症への理解を深めるコーナーです。

※ 機器の都合上、先着36名とさせて頂きます。予めご了承ください。

そして、各企画の後、11:05~11:50には、

もしもの時の話をしよう

~アドバンス・ケア・プランニング「人生会議」~

と題して、まとめの講演が行われます。

「もしも」の時の話は“いつ、誰と、どんなことを話せばいいのか…”。

清真学園 演劇部による劇とともに、筑波大学附属神栖地域医療教育センター・神栖済生会病院

内科医長 細井崇弘 医師が、分かりやすく解説します。

このように様々な企画が用意されています。

普段であれば、「縁起でもない」と「話することをためらってしまう」ものかもしれませんが、人生の最期は必ず全員に訪れます。

是非この機会に、ぜひ大切な家族やご友人もお連れになり、自分の大切にしたい価値観や、希望する療養・ケアについて考えてみませんか。

一人でも多くの市民が、自分の望む最期を迎えられるようになることを願っています。

関連記事:

『終活フェス開催報告 第3弾「終活って、何をすればいいの?」』(投稿日:2019年12月26日)

『終活フェス「対話企画 〜人生において大切なこと あなたも話してみませんか?〜」の企画・運営を経験して』(投稿日:2019年12月9日)

『開催報告「終活フェス〜神栖ココでずっと暮らすために〜」』(投稿日:2019年12月3日)

<昨年(2018年)の開催内容についてはこちら>

・『人生の最終段階における医療を考える~自分の生き方(逝き方)は自分で決める~

神栖市民公開講座を行いました』(神栖市平泉コミュニティセンターにて2018年10月6日(土)に開催)

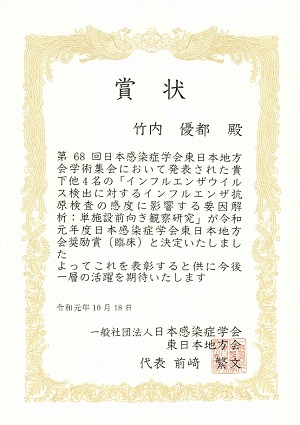

【追記】感染症学会で発表してきました

2019年10月20日テーマ:筑波総合診療グループ, 筑波メディカルセンター病院, 未来医療GP

研修報告 セントラル総合クリニック 中野先生

2019年10月9日テーマ:筑波総合診療グループ, セントラル総合クリニック, 未来医療GP

訪問診療の車中にて

セントラル総合クリニック(