舛本先生の論文がacceptされました

2026年1月25日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, セントラル総合クリニック

筑波大学地域医療教育学講座/つくばセントラル病院の舛本先生の論文がacceptされました。

(進行がん高齢者における「潜在的な不適切薬」の処方動向を解明)

筑波大学のホームページに日本語紹介がありますのでご覧ください。

宮﨑 賢治先生が第二著者となった論文が公開されました

2026年1月11日テーマ:学術活動(学会発表・論文・書籍), 筑波総合診療グループ, 筑波メディカルセンター病院

筑波メディカルセンター病院 総合診療科 宮﨑 賢治先生が第二著者となった論文が公開されました。

トゴトウイルス感染に関連した劇症型ウイルス性心筋炎による致死的病態の解明

国立健康危機管理研究機構のホームページに日本語での論文紹介が載っていますので、是非ご覧ください。

総合診療科の担当科目「医療概論Ⅲ」地域ヘルスプロモーション実習が記事掲載されました

2026年1月2日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学

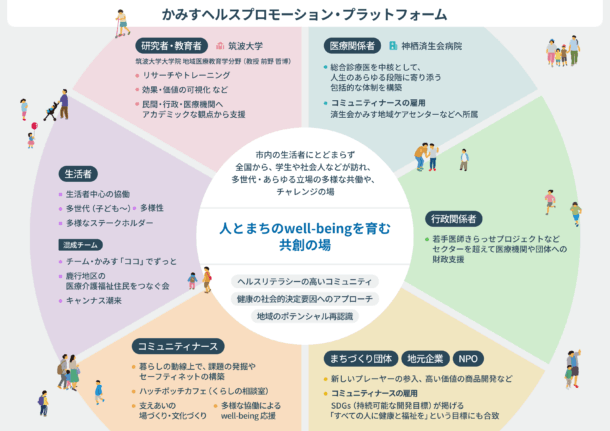

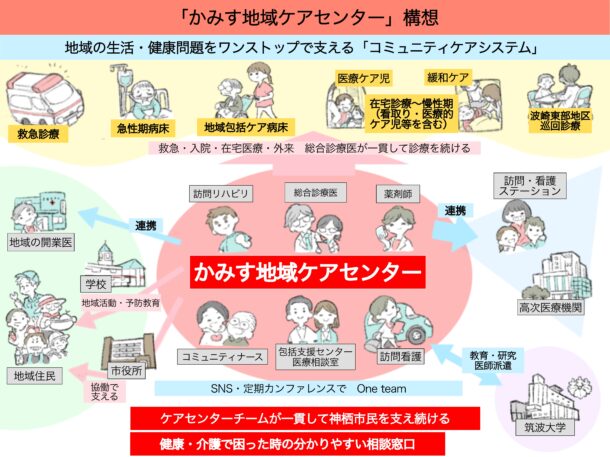

総合診療科では筑波大学医学類3年生を対象とした「地域ヘルスプロモーション実習」(必修科目)を担当しています。この実習授業では、「公衆衛生上の課題や地域の特性を考慮した予防医学・健康教育の重要性を知り、専門職やチームメンバーと協働した地域住民対象の健康増進活動を企画・実践することで、健康増進活動の意義を理解し役割の一部を担えるようになること」をねらいとしています。

このたび、地域ヘルスプロモーション実習の一環で行われている、医学生が地域住民に向けた健康講座を行う活動について、多方面から関心が寄せられ、以下2件のメディアに取り上げて頂き、特集記事として掲載されました。

1.『月刊 公衆衛生情報 55巻8号』 2025年11月発刊(発行:一般財団法人 日本公衆衛生協会)

タイトル:茨城県「学生地域食育プロジェクト」~筑波大学医学類・地域ヘルスプロモーション実習との協働~

出版元へのリンクはこちら

掲載概要:地域ヘルスプロモーション実習のうち、「生活習慣病予防コース」について、茨城県食生活改善推進員協議会とのコラボレーションで行っている若者世代の食育活動について紹介しました。

尚記事は、当部門の特任講師:孫瑜先生と助教:新田千枝、茨城県食生活改善推進員協議会の会長真家栄子氏の共同執筆で作成しました。

2.『サンデー毎日』12月21-28合併日号 毎日新聞出版

タイトル:〔心と体に優しい飲酒法〕わかっちゃいるけどやめられない! 科学的に〝正しい〟お酒の飲み方とは!?

出版元へのリンクはこちら

掲載概要:当部門の准教授:吉本尚先生と助教:新田千枝へのインタビューに加え、「地域ヘルスプロモーション実習」のアルコール指導コースの学生たちが企業向けに行った、アルコールに関する健康講座の内容が紹介されています。

アルコール問題に関する社会への普及啓発に役立つ内容となっています。

これからも当部門では、本学の斬新で発展的な医学教育の取り組みについて社会への発信を積極的に行っていきたいと思います。

筑波大学医学医療系地域総合診療医学・地域医療教育学 新田千枝

ひたちおおみや楽市ハロウィーン

2026年1月2日テーマ:常陸大宮, 筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座

2025年10月25日(土)、小雨。

ヒーローやジャック・オ・ランタン、プリンセスなどに扮した子供たちが雨に濡れたスタンプラリー用紙を握りしめて会場に入ってきます。お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃんも後からやってきます。

フロイデDANのひたちおおみや楽市のハロウィーンイベントです。フロイデDANは医療介護福祉の視点からのまちづくりとして、地域住民の健康増進、医療、介護の啓発に関すること、地域住民のコミュニティ形成に向けた活動、社会参加の機会創出を目的とした団体です。その活動の一環として、商店街のハロウィーンイベントと同時に開催され、昨年に引き続きつくば総診のメンバーも参加させていただきました。

フロイデDANの皆様やボランティアの方々のご尽力で、あいにくの天候でしたがたくさんの方にお越しいただきました。

今回の私達のメイン企画は「お医者さん・看護師さん体験」です。看護師さん体験ではバイタル測定や正常値を本物の看護師さんに教わります。お医者さん体験ではお子さんがお医者さんになりきって、患者さん役の保護者に問診をしていきます。中にはお子さんから保護者へかなりストレートな指摘もありました。ナース服や白衣、聴診器でなりきった姿で記念写真も撮り、楽しい記念になったでしょうか。

輪投げの的に細菌やウイルスのキャラクターを用いて、ばい菌をやっつける輪投げもボランティアの方々に運営していただき、大盛り上がりでした。

昨年に引き続き、コミュニティカフェバンホフさんに飲み物もご提供いただき、総合診療医の開くカフェも開催し、立ち寄っていただいた方に健康に関してのアンケートも取らせていただきました。

参加者から得られた情報やアンケート結果をまた来年、フロイデDANの目標の一つでもある健康増進に繋げられたらと思います。

イベントの企画・運営側に回るということもですが、日常の診療の場とは違うシチュエーションで地域と関わり新たな視点も得られ、とても貴重な経験となりました。

専攻医3年目 杉山遥夏

2026年冬 プログラム説明会のお知らせ

2025年12月30日テーマ:リクルート・広報, 筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学

2026年2月7日(土) 16時~18時

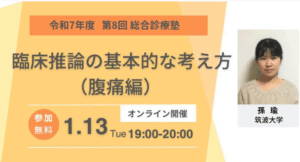

総合診療塾 第8回「腹痛」

2025年12月20日テーマ:総合診療塾, 筑波総合診療グループ, 大学, 医学教育

【総合診療塾 第8回のご案内】

総合診療塾は、全国の医学生を対象としたオンライン勉強会です。

今回のテーマは「腹痛」。

腹痛は救急外来で最も頻繁にみられる症状の一つであり、その背景には軽度の胃腸炎から緊急手術を要する重篤な疾患まで、幅広い病態が潜んでいます。

本講座では、症例をもとに、鑑別診断の立て方、問診・身体診察のポイント、見逃してはならないレッドフラッグなど、実習や臨床現場ですぐに役立つ知識を解説します。

講師:筑波大学 孫 瑜 先生

日時:令和8年1月13日(火)19:00~20:00

対象:全国の医学生(低学年~高学年)

方法:当日18時30分より、イベントページからZoomに入室可能

低学年の方も歓迎いたします。どうぞご参加ください。

申し込みはこちら

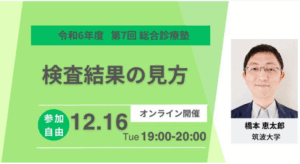

総合診療塾第7回「検査との正しい向き合い方」

2025年12月7日テーマ:総合診療塾, 筑波総合診療グループ, 大学, 医学教育

【総合診療塾 第7回のご案内】

総合診療塾は、全国の医学生を対象としたオンライン勉強会です。

今回のテーマは「検査との正しい向き合い方」。

検査は診断における強力な手段ですが、時にその結果にとらわれ、誤診や見逃しを招くことがあります。

本講座では、検査の意義を再確認し、その適切な活用法について、医学生はもちろん、将来の臨床に直結する基本を学びます。

講師:筑波大学 橋本 恵太郎 先生

日時:令和7年12月16日(火)19:00~20:00

対象:全国の医学生(低学年~高学年)

参加方法:当日18時30分より、イベントページからZoomに入室可能

▼お申し込みはこちら

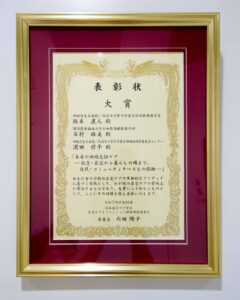

前島先生が家庭医療専門医試験 臨床実技試験優秀賞を受賞しました!

2025年12月8日テーマ:筑波総合診療グループ

2025年夏に行われた家庭医療専門医試験で、つくば総診からは5名の卒業生が受験し、全員合格しました!

そして、なんと今年は、前島拓矢先生が臨床実技試験優秀賞を受賞しました!おめでとうございます!!

↓一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 2025 年度家庭医療専門医試験 成績優秀者表彰

https://www.primary-care.or.jp/nintei_fp/portfolio.php

前島先生本人は「卒業セミナーでのCSAが役立った」と話していましたが、

それに加えてご本人の今までの研修での努力、

そしてそれによって磨かれた能力の高さが発揮された結果だと思います。

前島先生、本当におめでとうございます!!

そして、先日行われたC2のレジデント・デイでは、

前島先生がゲストで登場し、専門医試験でのCSAの体験を後輩たちに語ってくれました。

その対談の一部をまとめましたので、ぜひご一読ください!

——————————————————————————–

特集:家庭医療専門医への道 — つくば総合診療の研修はいかに試験に活きたか

先日行われた家庭医療専門医試験において、見事CSA(実技試験)で優秀賞を受賞された前島先生。研修を終え、いよいよ専門医を目指す後輩たちに対し、先生の成功の秘訣、そして日々の研修の重要性について熱く語っていただきました。

(専攻医A、B、他)

——————————————————————————–

Part 1:最高の試験対策は「日々の実践」

専攻医A: 専門医試験、本当にお疲れ様でした。特に実技試験(CSA)での優秀賞、素晴らしいです!先生はどのように試験対策をされたのでしょうか?

前島先生: ありがとうございます。結論から言ってしまうと、日々の診療をちゃんと実践していることが最大の対策です。直前に無理をして知識を詰め込んでも、あまり意味がないと感じています。筆記試験についても同様で、日々の臨床をしっかりと行うことが重要です。

専攻医A: やはり日々の積み重ねなのですね。専門医試験は多岐にわたりますが、研修中に身についたことで特に役立ったと感じた点はありますか?

前島先生: 医学知識以上に役立ったのは、統括的な研修の中で身につく「度胸」だと思います。一人で困難な症例に対応するような経験(例えば、CVルートを一人で入れたり、胸腔ドレナージを一人で行ったりする経験など)は、精神的な強さにつながると感じました。現場で引き気味になることなく、ガツガツと臨床に取り組む姿勢が大切だと感じています。

Part 2:CSAを乗り切るための「テーマ」の見つけ方

専攻医B: CSAは、普段の診療とは違う緊張感があります。先生は、ステーションごとにどのようなことを意識されましたか?

前島先生: CSAのどのステーションにおいても、採点者に必ず聞いてもらいたい「ポイント」や「テーマ」が設定されているはずです。その症例のテーマはどこにあるのか、を考えることが重要です。

専攻医A: そのテーマを見つける訓練が大変そうです。

前島先生: 実際、つくば総診の卒業セミナーで毎年行われる模擬CSAは、テーマがどこにあるのか分かりにくいように意図的に複雑に作られています。そのため、普段からその難しい「つくば総診のCSA」に苦しんで対応していれば、本番のCSAは「イージー」だと感じるはずです。本番のテーマは非常にシンプルで分かりやすく設定されていることが多いです。テーマが複雑ではないので、もし途中で対応がずれたと感じても、修正が効きやすいのです。

専攻医A: なるほど、普段のトレーニングの厳しさが本番で活きるのですね。実際の診療フローについても、研修の習慣が役立った点はありますか?

前島先生: はい。例えば、通常の外来診療では問診から診療が始まりますが、呼吸が苦しそうな患者さんが来たらまずサチュレーションなどのバイタルサインを測り、サチュレーションが低ければ酸素投与をするといった初期対応を優先する日々の診療を実践しているかと思います。CSAにも救急のステーションがありますが、そこではそういった初期対応能力が求められていました。

専攻医B: 診療の「当たり前」を試験でも実践すること、ですね。

前島先生: まさにその通りです。普段から「苦しいですか?」と聞くだけでなく、バイタルを評価していますよね?そういった普段通りの初期対応を緊張せずにやれば大丈夫です。その上で、その症例の裏にあるテーマを探していく、という流れで良いと思います。

Part 3:満点を目指さず、最後まで丁寧に

専攻医A: CSAは10分間という制限時間がありますが、全て丸く収める必要はあるのでしょうか?

前島先生: 全て終わらせる必要は全くありません。私自身も、だいたい7〜8割程度で終わったと感じています。テーマに沿ってある程度進行させていれば問題ありません。むしろ、テーマを掘り下げていけば、時間が余ることは少ないはずです。

専攻医A: 途中で失敗したと感じても、気にせず進むべきだと。

前島先生: その通りです。途中でうまくいかなかったステーションがあったとしても、それが即不合格につながるわけではないと思います。最後まで丁寧に診察を続けることが重要です。満点を目指す必要は全くありません。

専攻医B: 試験の準備として、広範囲の専門知識を詰め込む必要はあるのでしょうか?

前島先生: そんなに広い範囲の引き出しはいらないと思います。準備すべきは、これまでの試験の「公表」と、「ブループリント」(出題範囲の概要)です。ブループリントには、専攻医であれば経験がなくとも「知っているよね」というレベルの内容がほとんどです。

専攻医A: 最後に、これから試験を迎える後輩たちにメッセージをお願いします。

前島先生: 統括的な研修を積んでいる皆さんなら、「絶対大丈夫」というスタンスで臨んでほしいです。普段の診療こそが最強の準備です。心配せずに、最後まで頑張ってください。

つくば総診の医師が監修した中高生の終活劇が、6年ぶりに再び上演されます。

2025年9月19日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 神栖, 未来医療GP, 地域包括ケア

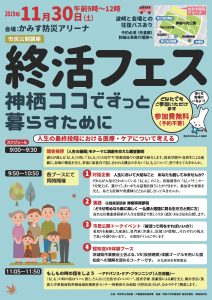

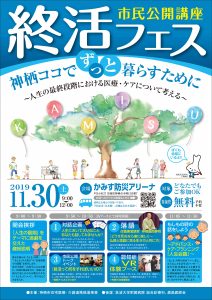

6年前の2019年11月30日、茨城県神栖市のかみす防災アリーナで「人生会議」をテーマにした「終活フェス」が開催されました。このイベントは、自分の人生の最期について考え、そのために必要な準備を見直すきっかけを提供することを目的として行われたものです。

当時の運営・開催メンバー(撮影:大石光建 氏)

終活フェスの一環で、清真学園高校・中学校の演劇部が「終活」をテーマにしたオリジナル演劇「おばあちゃんの話」を披露しました。

撮影:大石光建 氏

脚本は、当時中学3年生だった出頭あかりさん。演劇部の生徒たちは、夏頃に行われた細井医師によるアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の勉強会に参加し、その学びが脚本作りに活かされました。彼女らの取り組みは、市民が「終活」を身近に感じ、考えるきっかけとなりました。

当時の舞台挨拶(1/2)

当時の舞台挨拶(2/2)

この「おばあちゃんの話」が、6年ぶりに、今度は東京都で再び上演されることになりました。2025年10月12日に開催される「第5回 ねりま終活フェスタ」において、清真学園の演劇部が再び同じ演目を披露します。

さらに、初演当時から演劇部をサポートしてきた細井医師も、今回はゲスト解説者として登壇する予定です。当時出演した生徒たちは現在大学生となり、彼ら彼女らと再会できることが今から楽しみです。

また、上演の舞台が茨城県から東京都へと広がったことに、感慨深いものがあります。

当時のチラシ 監修:阪本直人

当時のポスター(A2サイズ) 監修:阪本直人

【参考情報】

1.2025年10月12日に開催される「ねりま終活フェスタ」が清真学園のホームページで紹介されています。

https://www.seishin-web.jp/news/topics/20250801.html

2.2019年に神栖市で行われた終活フェスの詳細については、以下の開催報告をご参照ください。

開催報告『終活フェス 〜神栖ココでずっと暮らすために〜』

https://soshin.pcmed-tsukuba.jp/wp/archives/6298

文章:つくば総診かみすチーム指導医 阪本直人

日本在宅ケア学会 在宅ケア イノベーション大賞受賞のご報告

2025年9月13日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 神栖, 未来医療GP, 地域包括ケア, 医学教育

心より感謝申し上げます。

これら約17年に及ぶ多角的な取り組みが高く評価されたことを大変うれしく思います。

「カミス『ココ』でずっと会議」~神栖ココでずっと暮らすために、人生の最終段階の医療およびケアについて考える~を牽引した細井崇弘先生、ならびに、

「カミス『ココ』でずっとKIDs」~地域における障害児・医療的ケア児およびそのご家族に対する連携強化、相談会や研修会、療育活動の場の提供~を主導した高橋弘樹先生、そして、

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

【日本在宅ケア学会の在宅ケアイノベーション大賞受賞】

第30回日本在宅ケア学会学術集会

委員会セミナー(オンデマンド配信なし)

企画:在宅ケアイノベーション研究研修委員会

① 在宅ケアイノベーション大賞!―大賞候補者の発表と審査決定―

https://plaza.umin.ac.jp/jahc30/program/index.html#pgm09

https://www.pcmed-tsukuba.jp/area/kamisu/case/

第4回 総合診療塾 『身体診察総論2025』 開催のお知らせ

2025年9月1日テーマ:総合診療塾, 筑波総合診療グループ

このたび「令和7年度 第4回総合診療塾」を、下記のとおり開催いたします。

今回のテーマは 「身体診察総論2025」 です。

身体診察は、診断のための重要な手がかりであると同時に、患者さんとの信頼関係を築くための大切なコミュニケーションの一部でもあります。しかし、病歴聴取や検査と比べると独学が難しく、学習方法に悩む学生も少なくありません。

本講座では、身体診察を学ぶうえでの戦略やステップ、そして日常診療ですぐに役立つ実践的なTIPSについてご紹介します。基礎から応用まで、医学生の皆さんにとって学びの多い時間となるはずです。

ぜひ、この機会にご参加ください。

開催概要

対象:全国の医学生(低学年~高学年)

日時:令和7年9月30日(火) 19:00~20:00

講師:筑波大学 橋本恵太郎先生

方法:Zoom開催(開始30分前より入室可能)

お申込みはこちら

総合診療塾 特別回 開催のお知らせ

2025年8月29日テーマ:総合診療塾, 筑波総合診療グループ

このたび、総合診療塾特別回として『重篤な疾患を持つ患者さんとの話し合いの手引き(Serious Illness Conversation Guide: SICG)』をテーマにした勉強会を開催いたします。

SICGは米国のAriadne Labsで開発され、世界各国で活用されています。

患者さんの価値観や目標を尊重し、適切な時期に医療者と話し合えるよう工夫されており、医療者自身のコミュニケーション力向上にも役立つことが示されています。

今回の特別回では、オレゴン健康科学大学(OHSU)での導入事例や医学生の感想を紹介するとともに、模擬患者を交えたロールプレイ体験も予定しています。

医学生、研修医、医師をはじめ、医療に関わる方であればどなたでもご参加いただけます。

日時:令和7年9月3日(水)19:00~20:30

講師:オレゴン健康科学大学 家庭医療科 大西恵理子先生

参加方法:会場(筑波大学地域医療システム研究棟2F 討議室)またはオンライン(Zoom)

国際的に広く用いられているSICGを通じて、「患者さんに寄り添う対話」について一緒に学んでみませんか。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

お申し込みはこちら

学術大会長賞を受賞しました。(第16回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会)

2025年8月4日テーマ:学術活動(学会発表・論文・書籍), 筑波総合診療グループ, セントラル総合クリニック

つくばセントラル病院総合診療科の永藤です。

6月に札幌で開催された「第16回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会」に参加し、

「訪問診療で老衰と死亡診断された患者の臨床的特徴および医療介入の実施状況」という演題で学術大会長賞をいただきましたので、ご報告いたします。

本賞は、一般演題(口演)の中から、学会テーマ「『そこ・そこ』のプライマリ・ケア ~それぞれの場で、ふさわしくあるには~」に即し、新規性・独創性・科学性の観点で最も優れた発表として、抄録および口演内容をもとに選出いただいたものです。

本研究は、在宅で老衰死と診断される患者に対して「本当にこの診断と対応で良かったのか」「どのような経過をたどる方が多いのか」といった、日々の診療の中で抱いていた臨床疑問を出発点としたものです。単施設で輸液や抗菌薬、検査の実施状況など症例経過を詳細に追えた点や、新規性を意識できた点が評価いただけたのではないかと感じています。

3人の子育てに追われる日々の中で、学会現地参加自体が久しぶりのことでしたが、参加を後押しし、丁寧にご指導くださった舛本先生、山本先生に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。久しぶりの現地参加でしたが、会場では懐かしい友人とも再会でき、情報交換の機会にも恵まれました。あらためて、学会はやはり現地参加が一番だと実感しました。

最後に、学会参加を快諾し、このような機会を作ってくれた家族に、改めて深く感謝したいと思います。

2025年度 第1回レジデントデイが開催されました

2025年5月19日テーマ:筑波総合診療グループ

この度、4月24日に2025年度、専攻医1年目の第1回レジデントデイが開催されました。

レジデントデイとは、2カ月に1回、担任の先生方のもと同期の専攻医が集まり、振り返りや進捗の報告、困ったことなどを共有する場になります。

今回は初回ということもあり、自己紹介も含めて、この1カ月間の振り返りと目標を共有いたしました。まだ専攻医として仕事を開始して1カ月も経っていませんが、同期のみなさんは新しい環境の中で多くの経験を重ね、それぞれを大きな学びへとつなげている様子がうかがえました。また、こうした機会を通じて、同期の新たな一面を知ることもできました。

私自身、この1カ月弱は新しい環境に慣れることで精一杯で、目まぐるしい毎日でしたが、こうして目標や振り返りを言葉にしてみると、頭の中が整理され、これからの方向性が明確になることを実感しました。さらに、不安な気持ちを共有するだけでも、心が軽くなるのだと感じました。

同じ立場で日々を過ごす同期と、不安や悩み、喜びを分かち合えること。そして、温かく支えてくださる担任の先生方がいることは、本当にありがたいことだと思います。今後、つらいことや苦しいことがあっても、このような場があることで、きっと乗り越えていけると感じました。

また同時に、つくば家庭医・病院総合診療プログラムが本格的に始まったことを実感し、大きな刺激となりました。まだスタートしたばかりですが、素晴らしい同期のみなさんと共に切磋琢磨しながら歩んでいきたいと思います。

専攻医1年目 大高由誉

2025年 ウェルカムセミナー

2025年5月11日テーマ:筑波総合診療グループ

こんにちは! 4 月からつくば総診に加わった専攻医の野﨑です。先日開催されたウェルカムセミナーに主役の一人として参加させていただきました。僭越ながら、今年のウェルカムセミナーがどのような会だったか、私の方からご紹介いたします。

今年のウェルカムセミナーは、2025 年 4 月 13 日に筑波大学で開催されました。今年度は私を含め、新専攻医 5 名が新たなメンバーとして加わりました。

スケジュールは以下のとおりで、おおむね昨年と同様の流れでした。

【スケジュール】

・新 S1 クイズ・自己紹介

・委員会報告

・前野先生からのお話

・指導医:指導医 FD/専攻医:施設紹介・プログラム説明・ポートフォリオ解説

・懇親会

この中から、新 S1 クイズ・自己紹介、施設紹介/プログラム説明/ポートフォリオ解説、懇親会について当日の様子をお伝えします。

〈新 S1 クイズ・自己紹介〉

昨年同様、新専攻医にまつわるクイズと、本人による自己紹介を行いました。自分で言うのもなんですが、“蛾の専門家” “城オタク” “スパルタンレーサー” など、今年の新専攻医はとても個性豊か! クイズも質疑応答も大いに盛り上がりました。

私は事前に作成したスライドを用いて自己紹介を行いました。かなり緊張しましたが、会場の温かい雰囲気に助けられ、無事終えることができました。ちなみに、自身の趣味である “土の城巡り” について熱弁したのですが、会場の皆さんに引かれていなかったか少し心配です……。

その後、前野先生から当科のスクラブと名刺をプレゼントしていただきました。つくば総診の一員になった実感が湧き、気持ちが高まりました。とてもうれしかったので、翌日さっそく着て出勤しました!(笑)

〈施設紹介/プログラム説明/ポートフォリオ解説〉

次に、会場を移して、先輩専攻医の先生方から施設紹介・プログラム説明・ポートフォリオ解説をしていただきました。

施設紹介・プログラム説明では、専攻医の山田先生を中心に、実際に施設をローテートした先輩方が “生の声” を共有してくださいました。今後の研修イメージが具体化し、ワクワクが一層高まりました。

続いて、久保田先生からポートフォリオについて詳しい解説をいただきました。ポートフォリオについてはわからない点が多かったのですが、久保田先生のわかりやすいプレゼンのおかげで理解が深まりました。一方で、作成の大変さも実感し、早めに取り組む必要性を痛感しました。

〈懇親会〉

セミナー終了後、“東京バル Garden Terrace” にて懇親会を行いました。美味しい料理をいただきながら、同期や先輩・上級医の先生方と親睦を深めました。

余談ですが、私はダイエット中にもかかわらず、楽しさのあまり食べ過ぎ・飲み過ぎてしまいました…。翌日からは心を入れ替え、食事と運動に励んでいます。そろそろ当日の余分なカロリーを消費できたでしょうか…?

以上、今年のウェルカムセミナーのご報告でした。当日の和気あいあいとした雰囲気が伝わったでしょうか?

つくば総診の魅力がぎゅっと詰まった素敵な会で、優しく尊敬できる先生方とスタッフの皆さまに囲まれ、この環境で研修できることに胸が高まっています。この日の気持ちを忘れず、精いっぱい頑張っていきたいと思います。

最後に、準備を進めてくださった運営チームの皆さま、温かく迎えてくださった先輩方、そして頼もしい同期の仲間たちに心より感謝申し上げます。これからも切磋琢磨しながら、つくば総診をもっと盛り上げていけるよう精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします!

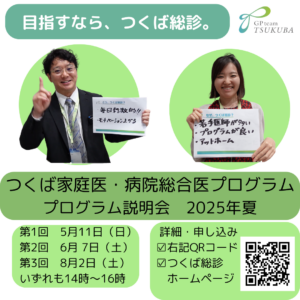

2025年つくば家庭医・総合診療医プログラム説明会のお知らせ

2025年4月14日テーマ:リクルート・広報, 筑波総合診療グループ

第1回 5月11日(日)

第2回 6月 7日(土)

第3回 8月2日(土)

いずれも14時〜16時

*終了後質問タイムがございます。

【内容】

・前野教授よりプログラム概要説明

第2回は大学教員と地域病院の副院長という二足の草鞋を履いている稲葉先生。

第3回は病院総合医として三次救急病院で救急診療に携わっている任瑞先生からお話いただく予定です。

つくば総診は関連施設も多く、指導医・専攻医の数も多いことが特徴です。

☑ 家庭医もしくは病院総合医になりたい

☑ 地域で働きたい

☑ 充実した指導を受けたい

☑ 多くの仲間と多くの経験を受けたい

人にお勧めです。

こちらから是非申し込みをお願いいたします。

前野哲博教授が筑波大学2024年度BEST FACULTY MEMBERに選ばれました

2025年4月14日テーマ:筑波総合診療グループ

前野哲博教授が筑波大学2024年度BEST FACULTY MEMBERに選ばれ表彰されました。

筑波大学BEST FACULTY MEMBERは、教育研究活動において、極めて優れた業績を上げたと認められる教員が選出され表彰されるものです。前野哲博先生は、日本医学教育評価機構が実施する国際基準に基づく医学教育分野別認証の2巡目受審に当たり、準備委員会委員長として中心的な役割を担い、医学類教育推進委員会の活動の推進や医学類医学教育センターの設置を行うなど、医学類教育カリキュラムの立案・実施・評価・改善が組織的に機能するシステムの構築に大きく貢献されました。また、教育担当副病院長を務め、臨床研修プログラムの充実に取り組むほか、地域医療教育学分野において、地域医療機関に教員を配置して教育・診療・研究の拠点とする地域医療教育センター・ステーション制度の運営でも中心的な役割を担ってきたことなどが評価されました。

栄えあるご受賞おめでとうございます!!先生のご活躍する姿をとても誇りに思います。今後ますますご健康でご活躍されますようお祈りしております。

ちいここ合宿 in かみす2024 ~その1:地域診断の学びと気づき~

2025年3月30日テーマ:総合診療塾, 筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 神栖, 未来医療GP, 地域包括ケア, 医学教育

地域診断の学びと気づき

かみす合宿の1-2ヶ月前、私たちは「地域診断」をテーマにしたオンライン事前学習に取り組みました。

このワークショップの目的は、神栖市を実際に訪問する前に統計資料などを活用し、まちの姿をどれだけ想像できるかを体験することでした。

学習を進める中で、神栖市の人口動態や経済指標などの統計データを分析した結果、「神栖市は豊かな街で、人口も多く、特に問題がないのではないか」という意見が学生から出てきました。しかし、この認識は統計データだけに基づいた一面的な理解でした。

より深い洞察を得るため、勉強会には地元の方々にも参加していただき、神栖市の歴史や市民の視点から見た地域の実情について貴重なお話を伺いました。阪本医師と地元の方々がファシリテーターとなり、学生たちとの議論を促進してくださったことで、私たちの理解はより立体的なものへと深まっていきました。

このプロセスを通して最も重要な学びとなったのは、立場によって解釈や地域の捉え方に大きな違いが生じることでした。私たち外部の人間と地元の方々が、それぞれの視点から見える風景を共有し意見交換することで、統計データだけでは決して見えてこない地域の実情や課題が浮き彫りになりました。この経験から、地域を理解するためには数値だけでなく、現地での対話や直接的な観察が不可欠であることを改めて実感しました。

地域診断とは・・・

対象となる地域について客観的指標と多角的な観察を通して、その地域特有の問題や特徴を把握するプロセスです。「鳥の目」で全体を俯瞰し、「虫の目」で細部を観察し、「魚の目」で時間的な流れを捉えるという多層的なアプローチにより、地域の健康課題を理解するための基盤を築きます。

筑波大学では、医学部(医学群医学類)の実習で、この地域診断を泊まり込み型地域医療実習に取り入れたプログラムを長年実施しています。

特に「ちいここ合宿」では、医療系学生たちが継続的に神栖市に関わることで、地元の方々との信頼関係を構築し、共同作業を通じて、より実践的な取り組みへと深めています。

活動の中核となるのは、医療系学生による幅広い視点でのフィールドワークです。彼らはまちなかでインタビューを実施したり、様々な職業の方々に帯同したり、地域の日常的な作業を実際に体験したりします。これらの活動を通じて、地元の方々の何気ない言葉や思いを丁寧に拾い集めていくのです。

このような活動を通じて、文化人類学的な視点からコミュニティの特性を観察することで、人々の生活習慣や文化、健康観などが健康課題とどのように関わっているかを深く理解しようと試みます。最終的には、健康の社会的決定要因を探るための洞察を得ることを目指しています。

このような実践的な学びのプロセスを通じて、将来の医療従事者たちは純粋な医学的知識だけでなく、地域社会という広い文脈の中で健康を総合的に捉える視点を養うことができます。これは、地域に根ざした医療を提供する上で不可欠な能力となるのです。

<ちいここ合宿 in かみす2024>の全体のスケジュールはこちら

さらに詳しく知りたい方は、

筑波大学 神栖 地域医療実習 特設サイト ~かみすでの、地域医療実習~

(地域診断の資料がダウンロードできます)

https://www.pcmed-tsukuba.jp/area/kamisu/case/community/diagnosis.php

編集担当:山本司(医学生6年)/監修:阪本直人(総診スタッフ)

【参加者募集】第1回総合診療塾(5月20日 総合診療/家庭医療とは 2025)

2025年3月29日テーマ:総合診療塾, 筑波総合診療グループ, 医学教育

【第1回総合診療塾のお知らせ】

当科では毎月全国の医学生を対象にzoomで総合診療に関する基礎知識のレクチャーを行っています。

今回のテーマ は「総合診療/家庭医療とは 2025」です。

今回は現地参加もあります!

皆さんは総合診療/家庭医療と聞いてどのようなイメージを持ちますか?

医療の急速な進歩は、私たちに大きな恩恵をもたらしましたが、一方で医療の専門細分化が進みました。

その結果、健康上の困りごとに対して

「何科にかかっていいのかわからない」

「○○科だと思って受診したら、専門外といわれて診てもらえなかった」

「複数の体の不調をまとめて相談したいのに、その医師の専門領域しか話を聞いてもらえない」

といったケースも数多くみられるようになりました。

また、生活習慣病が増え、病気になる前からの予防・健康増進の重要性がクローズアップされていますが、「病気にならないと診てもらえない」という状況も生じています。

このような状況において、健康問題をトータルでとらえ、なんでも幅広く対応する総合診療医の存在は、地域医療の担い手として、社会的にも大きな注目を集めています。

また地域医療だけでなく病院の中で活躍する病院総合医としての役割もあります。

今回は、総合診療塾の初回導入スペシャルとして、いわゆる「患者さんをまるごと診る専門医」である総合診療について、たっぷりその内容をお伝えする回です。

少しでも総合診療/家庭医療に興味がある方はぜひご参加ください!

会場参加 or 「無料オンライン」開催 もあります!場所にとらわれず、全国どこからでも参加可能です。

主な対象者: 全国の医学生(低学年~高学年)

日 時: 令和 7年 5月 20日(火) 19:00 ~ 20 : 00

講 師:筑波大学地域医療教育学/筑波大学附属病院副病院長 前野哲博 先生

【オンライン参加の方】30分前になりましたらイベントページよりZoomに入室が可能となります

【会場参加の方】筑波大学地域医療システム研究棟1F シミュレーションラボ事務室

申し込みはこちらから。

たくさんの方のご参加をお待ちしております!

【ちいここ合宿 in かみす2024】参加者レポート・シリーズ開始のお知らせ

2025年3月29日テーマ:総合診療塾, 筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 神栖, 未来医療GP, 地域包括ケア

はじめに

全国学生団体「ちいここ」×つくば総診かみすチームによるコラボ企画が、今回で3回目を迎え、下記の日程で開催されました!

この企画は、医療系学生が地元の企業や産業で働く人々に帯同しながら、くらしへの理解を深め、コミュニティの魅力と関わり方を模索するという特色ある合宿です。神栖市を舞台に、参加学生たちが地元の方々との継続的な関わりや対話を通して、学びを深めてゆく貴重な機会となっています。

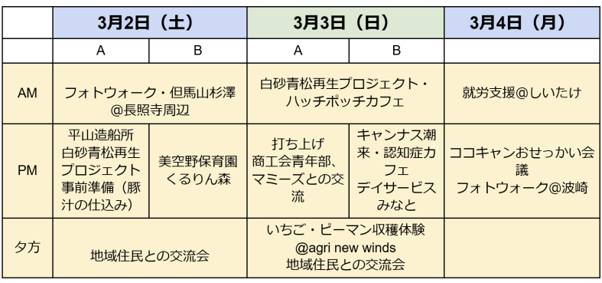

【2024年のスケジュール】

今回の合宿には6名もの参加者が神栖市に集まり、これまでにない賑やかな雰囲気となりました。参加者は地元茨城県出身の学生をはじめ、東京からの参加にも関わらず、今回で3回目のリピーターとなる学生、さらには青森県から遠路遙々「ココキャン」のメンバーも加わるなど、出身地も学年も参加のきっかけも様々な顔ぶれが揃いました。このように多様なバックグラウンドを持つ学生たちが和気あいあいとした雰囲気の中で交流し、充実した時間を過ごしました。

本シリーズでは、この多彩なメンバーによる「ちいここ」合宿 in かみす2024の経験を臨場感たっぷりにお届けします。

どうぞよろしくお願いいたします。

ちいこことは・・・

『ちいここ〜地域と医療のすべてがここにある〜』は、地域医療に関心のある100名以上の医療系学生が日本全国から集うオンラインコミュニティです。地域医療の最前線の現場を生で体感することができる合宿企画「ちいここ合宿」や不定期でコミュニティメンバーが学んだことやそれぞれの活動について共有をしたり、交流できる場をオンラインで設けています。

【公式ホームページ】

https://chiicoco.com/about/

ココキャンとは・・・

NPO法人ココキャンは弘前市を拠点に地域課題解決、学生の医療参加促進、ボランティア活動を行う医学生主体の団体である。

主な活動内容は、医学生と話せるカフェ「医Café SUP?」、高校生への進路支援を行う「進路塾」、総合診療医と学生、地域の交流を目的にした学習会「総診×医カフェ」、市内の子どもたちに遊び場を作り学習支援する「ココラボ」などである。

現在では青森県や弘前市から委託を受け、医学生への教育事業などを手がけている。

【公式ホームページ】

https://sup-icafe.com/

編集担当:山本司(医学生6年)/監修:阪本直人(総診スタッフ)

-240x300.png)