指導医施設見学~北茨城家庭医療センター編~

2019年10月8日テーマ:筑波総合診療グループ, 北茨城, 笠間, 未来医療GP

筑波総診では、お互いの施設で行っている教育内容を参考にしたりフィードバックする目的で、「サイトビジット」と呼ばれるグループ内の施設見学を行っています。この施設見学では、指導医やレジデントが自分の勤務していない施設を見学し合って、日々の研修や診療の質向上を行っています。

今回、指導医施設見学の一環で、笠間市立病院に勤務している久野先生が北茨城家庭医療センターに見学に来てくれました。

来てもらう直前に、笠間市立病院で久野先生が緩和医療についての院内勉強会をしているという噂を耳にし、ぜひ北茨城でも!というお願いをし、施設見学に合わせて、北茨城でも勉強会もしていただきました。

久野先生ありがとうございました!

訪問診療の患者さんで、多くのがん患者さんを見ることがありますが、訪問に同席する看護師さんや事務職員さんは、改めて時間をとって緩和医療の勉強をするという機会は少なく、今回はとても学びにつながったとの多くの声がありました。

参加者みな、他施設で行っている訪問診療や緩和医療にとても興味をもって聞いていました。

施設見学の際に、せっかくの機会なので、今回のように得意分野のレクチャーもしてもらうというのは、施設間で学び合うことにつながりいいのではないかと感じています。

文責 大澤 亮

レジデントの一日@北茨城市民病院附属家庭医療センター

2019年10月2日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 北茨城, 未来医療GP, レジデントの1日(施設紹介)

北茨城市民病院附属家庭医療センターという診療所で研修しておりました、専攻医2年目の佐藤瑠美と申します。

筑波総合診療クループには地域も研修内容も様々な研修施設が豊富にあります。他の先生方に引き続き、その中の1施設での研修をご紹介したいと思います。

診療所に関わるスタッフ(医師、看護師、事務、掃除等を手伝ってくれるシルバーさん)が全員集まり、朝の1言やその日の日程確認をします。

曜日によって外来の日、訪問の日とバリエーションがあります。訪問患者数は訪問する地域によっても違いますが、平均5〜6人です。COPDで在宅酸素を導入している患者さんや、末期がんの患者さんの在宅緩和、認知症やADLの低下があり外来に通院できない御高齢者などが多いです。施設にも訪問を行っています。

※水曜日のみですが、山岳地域に1日巡回診療にいっています。

午後の始まりは、小児の予防注射や乳児検診からスタートすることが多いです。外来には高齢者だけでなく小児も多く来るので、まさに老若男女を診察しています。一般的な風邪の方から、状態が悪く近くの病院に紹介が必要な方まで、多くの人がいらっしゃいます。予約再診の方、予約外の方併せて15人程度を診ています(年々患者数が増加傾向で外来は結構忙しいです)。心療内科も行っており、初診の方は最後の枠で少し時間をとってお話を聞きます。老若男女、身体からこころの病気まで幅広く、まさに「まるごと」診るという経験をさせて頂いています。

家庭医療センターは北茨城市民病院に附属している施設で、連携をとっています。そのため月2回ほど同病院での夜間救急当直があります。夜間は救急車からwalk-in(自力で救急外来まで来る患者さん)どちらも医師1人、看護師1~3名で対応します。病棟急変の相談もあります。医師が自分1人という状況で対応する経験も多くはないため、緊張しますがいい勉強になります!

病院だけでなく、こうした診療所でも若いうちから研修できることはつくば総診の特色の一つだと思います。

レジデントの一日@大森医院/ひたち太田家庭医療診療所

2019年9月30日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大森医院, 未来医療GP, レジデントの1日(施設紹介)

外来には内科外科問わず様々な主訴の患者様が来られます。常陸太田市は高齢化が進んでおり、90歳以上の方も多く来院されます。一方で小学生くらいの患者さんも来院されることがあり、地域の医療を背負っているということを強く実感します。近隣に住んでいる患者さんが多いので、お店屋や地域のお祭りなど病院以外でも患者さんにお会いする機会が多いのも特徴です。外来は1診で行いますが、ベテランの看護師さんや事務の方がいつでも相談に乗ってくれるため、検査や紹介などで困ることがあっても心配いりません。外来は12時ごろに終了。お昼は病院の中にある食堂で食べることができますが、職員さんの作ってきたおかずもいただくことができます。

レジデントの一日@筑波メディカルセンター病院総合診療科

2019年9月30日テーマ:筑波総合診療グループ, 筑波メディカルセンター病院, 未来医療GP, レジデントの1日(施設紹介)

飲み放題のあり方について

2019年9月28日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 未来医療GP

「飲み放題」、どうあるべき?

「いまさら聞けない飲酒のリスク」について、朝日新聞で

取り上げられました。

研究者として、論文発表から時間が経っても継続的に引用いただけるのは、

大変ありがたいです。飲み放題のあり方に関する議論をうまく進められればと

思います。

朝日新聞に掲載。

吉本尚

アルコール関連記事:

前回はこちら「飲酒低減外来開始!」

MBAを取得し、病院から患者さん、医療者、地域を笑顔にしたい

2019年9月19日テーマ:筑波総合診療グループ, 北茨城, 未来医療GP

縁あって、coFFee doctorsからキャリアについてインタビューを受けました。

タイトル「MBAを取得し、病院から患者さん、医療者、地域を笑顔にしたい」

http://coffeedoctors.jp/news/2689/

現場に疑問を感じたのも、それに応じてこのような柔軟なキャリアに挑むことができたのも、つくば総診グループだからこそ、内外色々な出会いに導かれたからだと感謝しています。

五十野博基

産業医交流会&勉強会 in 鹿島製鉄所

2019年9月6日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 北茨城, 神栖, 未来医療GP, 地域包括ケア, 医学教育

北茨城市民病院で勤務中の宮﨑です。

8/31(土)-9/1(日)に、日本製鉄(株)鹿島製鉄所主催(つくば総診等協力)で行われた、

『交流会を兼ねたリアル版 産業医勉強会(第2弾)』に参加しました。

非常に素晴らしい企画でしたので、参加した感想を皆さんと共有します。

交流会&勉強会には、「産業医って実際にどう働いているの?」と関心のある私の様な初学者や、

「産業医経験がない医師や産業医経験が少ない医師」、「日々の産業医業務における疑問を意見交換したいベテラン産業医」まで幅広く参加されていました。

私が参加した理由ですが、外来では、禁煙指導の際に会社での喫煙環境が妨げとなっている患者さんや、

適応障害・抑うつで職場環境の調整を要する患者さんを担当しており、以前より産業医との連携の必要性をしばしば感じていました。

しかし、患者さんから「嘱託の先生で普段いないから、、、」と言われることも多く、連携方法が分からずにいました。

そのため、産業医の役割・業務内容について知ることで、より良い連携をとりたいと思っていましたので、それが参加のきっかけでした。

勉強会の内容ですが、

初日は鹿島製鉄(従業員は3,000人、出入りしている関連会社含めて1万2千人、東京ドーム220個分の敷地)の工場見学を田中 完先生(鹿島製鉄 安全健康室主幹 産業医 指導医)にご案内いただき、

2日目は外部講師の福田 洋先生(順天堂大学 総合診療科 先任准教授、さんぽ会(産業保健研究会)会長、産業医 指導医としてもご活躍)をお招きしての講演があり、国際学会での産業医の動き、日本での健康経営・ヘルスリテラシーについてのお話がありました。

また、懇親会では、参加者と自由にお話できる時間が多く取られており、産業医との連携などで疑問に感じたことを質問しました。

勉強会を通して、1)工場見学の面白さ、2)総合診療の幅が広がる「産業医」の可能性を感じました。

- 工場見学の面白さ:

工場見学は「銑鉄(Iron)」を「鉄鋼(Steel)」にするための鉄鋼工場、鉄鋼の板を引き延ばして板にする熱延工場を見学しました。

大規模な機械が動いている様子を間近に見学でき、大人の社会科見学の様な楽しい見学でした。

見学中も田中先生が解説をされ、会社の概要や、業務内容、各業務で注意している点など、

業務の全てを把握されていることを感じました。

- 総合診療の幅が広がる「産業医」の可能性:

総合診療医の幅が広がる理由は、外来で問題となる会社での喫煙問題、熱中症、飲酒について、

産業医も企業と連携しながら従業員の健康意識の改善への取り組みなどを行っている点を学べること。

また、企業に勤務している世代では糖尿病や高血圧の半数以上は診療所・病院に受診していないという衝撃的な事実や、そうした世帯の健康を守る産業医の重要性を強く感じました。

地域を診るために、産業医との連携の重要性を感じました。

非常に刺激を受けた交流会&勉強会であり、「産業医って普段どう働いているの?」という人や、

「認定産業医の資格はあるけど、どうしたら良いの?」という人には、気軽に参加出来る会ですので、

おすすめしたいと思いました。

参考情報:

『交流会を兼ねたリアル版 産業医勉強会(第2弾)』イベントページ

https://www.facebook.com/

文責 つくば総診スタッフ医師 宮﨑 賢治

家庭医療学夏期セミナー 意思決定支援ワークショップ

2019年8月24日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP, 医学教育

(19名の参加者が集まりました)

(19名の参加者が集まりました)

後期研修医1年目の鈴木李理です。

先日湯河原で行われた学生・研修医のための家庭医療学夏季セミナーに講師として参加させていただきました。

意思決定支援をテーマとしたワークショップ形式のセッションで、医学生や研修医はもちろん、看護師や薬剤師、保健師、理学療法士など様々な医療職を志す学生さん総勢19名に参加いただきました。

企画の内容は、誤嚥性肺炎のため入院した、今後の経口摂取が困難と思われる高齢女性について、自分が家族だったらどうするかを考え、グループで話し合ってもらうというものでした。また、栄養投与方法について学んでもらうため、経管栄養・中心静脈栄養・経口補助食品が実際にどのように使用されているのかを、3つのブースに分かれて解説し、実際にデバイスに触れてもらいました。

(鈴木先生のブースの様子)

(鈴木先生のブースの様子)

私は経管栄養のブースを担当し、NGチューブや胃瘻造設キット、半固形栄養剤と加圧バックを示しながら、紙芝居形式でスライドをめくり説明しました。学生さんたちはNGチューブの太さに驚いたり、栄養剤の成分表示を確認して1日にどのくらい必要なのかを考えてみたりと、興味津々の様子でした。他のブースでも、CVカテーテル挿入の流れを動画で説明したり、実際に経口補助食品を試食してもらったりするなど、五感を使って学んでもらいました。

(中心静脈カテーテルのブース)

(中心静脈カテーテルのブース)

(経口摂取のブース)

(経口摂取のブース)

その後のディスカッションでは、デバイスの説明前と比べてより活発に意見が出るようになり、症例に対してより具体的なイメージを持つことができたようでした。最後に木村先生より、意思決定支援のプロセスや、医療者も迷いながら患者さんや家族をサポートしていくこと、多職種連携が重要なこと、またAdvanced Care Planningについてもお話をしていただき、セッション終了となりました。

私は今回が初めての夏季セミ参加でしたが、自分自身もスライドの作り方やプレゼンの話し方など、多くのことを勉強させていただきました。今回の企画が成功したことは、チームリーダーの木村先生をはじめ、チームの先生方が会議を重ねて綿密に計画を立てておられたことが大きな要因と思います。今後も機会があれば参加したいです。ご指導をいただいた先生方、また参加してくださった方々、スタッフの皆さま、本当にありがとうございました。

後期研修医1年目 鈴木李理

第2回プログラム説明会のご報告 その2

2019年8月18日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学, 未来医療GP

(説明会の様子。パノラマ写真です!!)

連日の猛暑が続いておりますが、その真っ只中、当総合診療グループの第2回プログラム説明会・懇親会が開催されました。

総勢10名の方にお越しいただき、盛況のうちに会を終えることができました。ご参加の皆様、誠にありがとうございました。

説明会の前半では、筑波大学の総合診療プログラムの詳細だけでなく、総合診療の総論や新専門医制度について、教授からレクチャーがありました。後半は、研修をより具体的にイメージしていただくため、3名の後期研修プログラム経験者より実際の研修で感じたことを中心に後期研修プログラムのプレゼンテーションが行われました。参加者の皆様のご参考になったでしょうか。

今年度のプログラム説明会は今回で終了となりますが、プログラムの説明をご希望される方には随時個別で対応しております。

下記までご連絡いただけますと幸いです。

筑波大学附属病院 総合診療グループ soshin@md.tsukuba.ac.jp

東端 拝

第2回プログラム説明会のご報告 その1

2019年8月18日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学, 未来医療GP

(まずは前野先生からお話)

(まずは前野先生からお話)

後期研修3年目の橋本恵太郎です。

8月10日に本年度2回目となるプログラム説明会を開催しました。

総合診療に興味のある沢山の初期研修医や医学生にご参加いただきました。

前野教授よりプログラムの概要を最新情報を含めお話いただき、ついで後期研修医、指導医からプログラムを受けての「生の声」をお話しました。

参加者の皆さんからは積極的な質問もいただき、会は盛り上がりました。

(次に橋本先生の体験談)

(次に橋本先生の体験談)

フリートークの時間には参加者とグループメンバーで自由に話をしましたが、話題は尽きることなく時間が過ぎました。

総合診療は扱う分野が広い分、参加者の皆さんの興味のある分野も多様です。

多様性があってこその総合診療科。

ぜひ沢山の方々と一緒に働けたらとおもいます。

(3番目が久野先生でした!)

筑波大学附属病院総合診療グループは見学、プログラム説明をいつでも歓迎しています。

ご興味のある方は気軽にご連絡くださいね。

後期研修医3年目 橋本恵太郎

「地域医療学入門」を執筆しました

2019年8月16日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

稲葉@大学&笠間市立病院です。

診断と治療社から先日発売された「地域医療学入門」の外来診療の項目を高屋敷先生に御指導いただいて執筆しました。学生教育の中で地域医療学の教科書となるような書籍があまりなく、その中で学生向けの地域医療学の教科書として新たに発行された書籍です。私の書いた項目は、外来診療の役割だけでなく、家庭医として重要なACCCAの概念、BPSモデルなどの理論、多職種連携の重要性、EBMなども内容に含めて執筆しました。かなりてんこ盛りの内容を学生にわかりやすく記載するのは大変でしたが、自分の外来診療の振り返りにもなり、非常によい経験になりました。ご指導いただいた高屋敷先生、ありがとうございました!

レジデントの一日@利根町国保診療所

2019年8月15日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 利根町, レジデントの1日(施設紹介)

診療所の周りには田んぼが広がっています

診療所の周りには田んぼが広がっています

左奥が小曽根先生 右が中澤先生

左奥が小曽根先生 右が中澤先生桜川市での介護保険講座

2019年8月12日テーマ:筑波総合診療グループ, 大和クリニック, 地域包括ケア

大和クリニックに勤務している倉田房子です。

7月12日、桜川市真壁福祉センターにて、介護保険について出前講座を行いました。

普段は着物の着付け教室や琴教室などが開催され、65歳以上の高齢者が出来る限り介護を必要としない状態を維持し、いきいきと過ごすためのふれあいの場となっています。

当日は50名の方にご参加頂きました。比較的健康に過ごされている70代の方が多かった印象です。

ケアマネージャーさんとともに、介護保険ってなんだろう?、どんなサービスがあるの?などクイズをまじえながら、掛け合いの説明をしていきました。

私自身は初期研修医1年目の時に、筑波メディカルセンター病院総合診療科の勉強会で介護保険について調べて、科内でミニレクチャーしたことが始まりでした。その後、家庭医療学夏期セミナーやつくセミで医療系学生に向けて、桜川市大和体育館でシルバー体操をしている高齢者に向けて、複数回講演を行ってきました。

今回は講演90分の内、半分は質問コーナーでした。参加された方は

・介護認定の訪問調査で普段と違うしっかり者になってしまいそうだ

・施設にはどんな種類があり、お金はいくらかかるの?

・元気な私達高齢者にも何かできることはないですか?

など様々な興味、不安点を聞くことが出来ました。

私自身も介護保険入門の知識ではありますが、講演を重ねる度に理解も深まり、非医療従事者の気持ちを知ることが出来ました。

今後も機会を頂ければ、このような触れ合いを大事にしたいと考えています。

後期研修医3年目

倉田房子

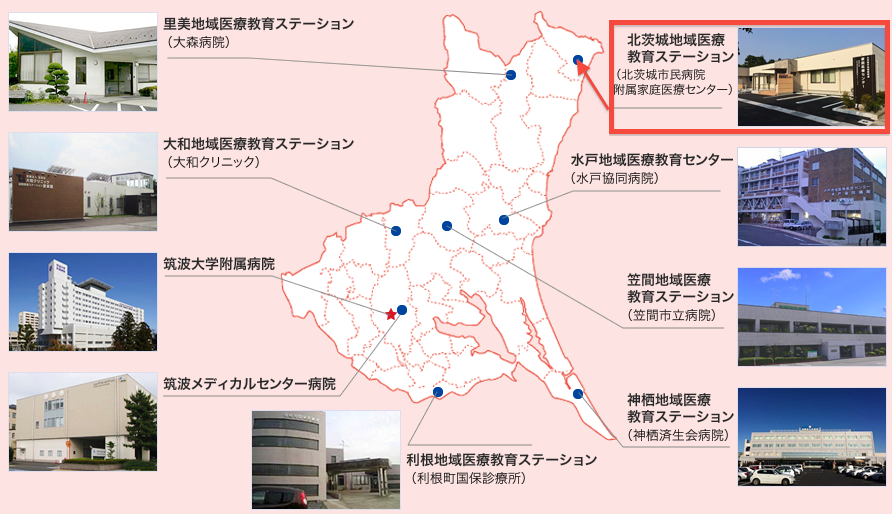

つくば家庭医・病院総合医プログラムでは、産業医の研修も受けられます。

2019年8月9日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 神栖, 未来医療GP, 地域包括ケア

産業医にご興味のある皆様へ お知らせです。

つくば総診では、神栖市にある地域密着型病院である神栖済生会病院で、

総合診療医のトレーニングを積みながら、産業医の研修も受けられるコースを用意しました。

産業医のトレーニングは、日本有数の鹿島臨海工業地帯で勤務する

産業衛生学会の指導医が行い、実際の産業医業務も経験できます。

<追加情報>

2020年度より、地元産業医らと協働し(地元産業医のご尽力が大きい)、

日医認定産業医の資格を取得できる講習会(新規・更新両方に対応)を神栖市で開催します。

本講習会の講師に、産業医資格を有するつくば総診のスタッフも複数名協力しています。

また、神栖市で研修中のシニアレジデントに対して、講習会に確実に参加できるよう現場指導医と協働して業務調整をはじめとした支援を行っています。

シニアレジデントの方も、スタッフクラスの医師も合わせて募集中です。

詳しくは、本画面上部にある【お問い合わせ】よりご連絡下さい。

つくば総診 指導医/地域医療教育学 講師

産業医、家庭医療専門医

阪本 直人

今年度最後のプログラム説明会/懇親会のお知らせ

2019年8月4日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 大学

さて、第1回のプラグラム説明会/懇親会が盛況のうちに終了し、次回が今年最後のプログラム説明会/懇親会になりました。

第1回に参加できなかった医学生さん、研修医の先生方、もしくは卒後3年目以上の先生方はどなたでも、当総合診療グループのプログラムに興味がございましたら、ぜひお越しください。説明会のみ、懇親会のみのご参加も大歓迎です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

参加希望のお申し込みは、soshin@md.tsukuba.ac.jp までお願いいたします。当日はカジュアルな服装でお越しください。

◎第2回プログラム説明会/懇親会

8月10日(土) 15時00分~17時30分 プログラム説明会@筑波大学イノベーション棟1階105号

18時00分~ 懇親会

筑波大学総合診療グループ 東端 孝博

医学教育学会で2演題の発表をしてきました

2019年8月12日テーマ:筑波総合診療グループ

2019/7/26-27に京都で行われた第51回日本医学教育学会大会に参加してきました。

今回私は2つの演題を発表してきました。

①二重プロセス理論を基盤にした臨床推論テストの開発と検証

現在筑波大学の学生や、専攻医に対して我々が行っている2種類の臨床推論能力テスト「Puzzle test」「Key Feature Problem」の妥当性検証に関する内容を発表しました。テストの妥当性検証の経験が全くなく、春田先生にご指導いただきながら慣れない統計解析なども行い、何とか形にして発表できました。医学教育の専門家が集まる中で発表することもプレッシャーでしたし、今まで症例発表や活動報告発表がほとんどでしたので、結構負担感がありました。研究結果をわかりやすくスライドにすることも思った以上に難しく、スライド作成に苦労しましたが、最終的にはわかりやすいスライドにまとめることができたと思います。非常に良い経験になりました。

②在宅医療におけるシミュレーション教育の開発

前野先生を中心に開発を行った在宅医療のシミュレーション教育の開発内容をまとめ、発表しました。この教育プログラムは、実際に在宅環境を再現した施設で模擬患者の診察を行い、在宅医療のスキルを学んでもらうプログラムです。在宅看取りのがん患者の症例、コントロール不良の糖尿病寝たきり患者の症例シナリオ2例を通じて、オピオイド導入時の説明や家族への声掛け、医療者と家族の認識のズレなどを学び、シナリオ後にフィードバックを行っています。今回の学会では在宅医療におけるシミュレーション教育の発表は他になく、在宅医療のニーズも高まっている中で、今後の発展が期待される新たな分野かと思います。今後も継続的にプログラムを行っていきたいと思います。

今回、2演題の口演発表も久しぶりで、学会中は結構バタバタしました。その分、終わった後の達成感も非常に大きく、学びも多い学会になりました。医学教育の分野で更に研鑽を積んでいきたいと思います。

文責:稲葉 崇(笠間市立病院&筑波大学附属病院)

医学教育勉強会の様子

2019年8月2日テーマ:筑波総合診療グループ

医学教育勉強会の活動をご紹介します。

つくば総合診療グループでは、医学教育に興味のある有志のメンバーで定期的に勉強会を行っています。2015年より活動を開始し、現在10名程度のメンバーがいます。

今回は、2019年7月21日に行った反転授業の内容をご報告します。

テーマは、後藤先生がWONCA APR 2019 Kyotoで行った「What roles do primary care physicians play in community based rehabilitation?」というワークショップを取り上げました。

反転授業とは、自分たちが行ったワークショップをビデオ撮影したものを題材にして行う学習手法です。具体的には、事前に各自でワークショップのビデオを視聴し、勉強会当日は「準備はどうだったか?」「当日の学習者の反応はどうだったか?」「プレゼンはどうだったか?」などのディスカッションを行っています。

今回は、地域リハビリテーションというテーマから、どのようにディスカッションの内容を絞っていったかという点や、多国籍の参加者を対象とした英語でのワークショップで苦労した点などについてディスカッションしました。

ビデオを見ることで、発表者はもちろん、その場にいなかったメンバーも当日の様子を知ることができ、効果的なプレゼンの方法、教育的な関わり方などを学ぶ貴重な機会となっています。

発表者自身の学びを深めるだけでなく、他の勉強会のメンバーも「こういうやり方もあるんだ。自分もやってみよう」と学びを共有できる点も反転授業のメリットとなっています。

次回の勉強会は2019年9月6日に行う予定です。

遠方のメンバーも多いため、勉強会はスカイプで開催しています。

興味のある方はぜひご参加ください。

↑レクチャーの様子をyoutubeに限定公開でUpし、

事前に見てから勉強会に臨む「反転授業」の形式をとっています。

笠間市立病院/筑波大学総合診療グループ

久野 遥加

幸田先生 大学総診研修報告

2019年7月31日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

シニアレジデント1年目の幸田千佳です。2019年4月からつくば家庭医・総合診療医プログラムで後期研修を開始し、私は4月から6月までの3か月間を筑波大学総合診療科で研修させていただきました。

大学総診の特徴は、入院病床を持っていないことです。これまで初期研修2年間はほぼ入院患者さんの診療しか行わず、すでに診断や治療の手順が決まっている患者さんのマネジメントが主な業務でしたが、大学総診で初めて、外来で1日1~2人の初診の患者さんをじっくり診察し、アセスメント・鑑別診断を挙げて検査を進め、診断・再診まで、自分がメインで考え実行していくという経験をしました。大学の総合診療科を受診する患者さんはほとんど他院や他科から紹介されてくるため、病態が複雑だったり原因不明だったりする方ばかりでアセスメントが難しく、正直に言うと大変だと感じる症例が多かったです。しかし必ず上級医の先生からアドバイスを受ける制度になっており、毎日症例の振り返りの時間もあるため、安心して診療することができました。自分で知識を集めて考える時間もありつつ、周りの先生方に正しい方向へ導いていただくことで独りよがりになることなく研修を進めることができる環境でした。

外来診療だけでなく、院内検査科での腹部エコー研修や、地域のクリニックでの皮膚科研修など、総合診療医として今後必要となる技術・知識も得ることができました。

また、毎週金曜日午後は業務予定を入れず、担当の先生とともに1週間の振り返りをしたり、コアレクチャーとして総合診療の基本領域等の分野についてマンツーマンで指導を受けたりする時間が設けられていました。これまでは病棟業務をこなすのに精いっぱいで、症例などに関して日々感じることについてじっくり考える機会も余裕もありませんでしたが、振り返りの時間で自分のもやもやした感情を言語化することで、解決策や今後の目標をはっきり認識することができました。コアレクチャーは、臨床倫理や行動変容、リハビリなど、教員の先生方から直にレクチャーしていただき、総合診療医として必要な知識を学ぶことができました。

3カ月という比較的短い期間でしたが、充実した研修と楽しい時間を過ごせました。身につけた知識や診療技術を、今後の研修の基礎としていきたいと思います。

【冊子】熱中症に関するまとめ~産業医の視点から~

2019年7月25日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 神栖, 未来医療GP

職域における熱中症予防、勤務環境の管理方法や就労判断について

初学者向けにまとめた冊子『熱中症に関するまとめ~産業医の視点から~第6版』を

皆様と共有いたします。

より具体的な産業医業務を想像

4.職場巡視の際に、実務的な参考書にもなります。(P.7-

ぜひご活用下さい。(開発秘話は文末をお読み下さい)

↓ 下記をクリックするとPDFが開きます。

【PDF】『熱中症に関するまとめ~産業医の視点から~ 第6版』

【目次】

Q.職域における熱中症の予防のポイント(概要)について教えてください。.. 3

Q.暑熱環境を計測する機器があるのですか?.. 4

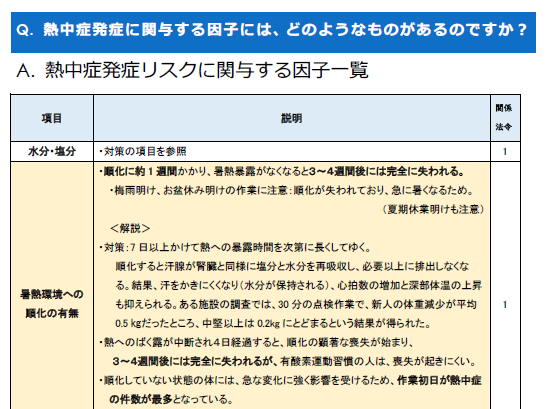

Q.熱中症発症に関与する因子には、どのようなものがあるのですか?.. 5

Q.熱中症の予防や管理方法、教育項目について教えてください.. 8

・塩分・水分の取り方のコツ.. 8

・健康診断、個人の疾病・治療薬等による影響を考慮した就労判断(配置も含む).. 9

・労働衛生教育(具体的な内容は適宜別項目に).. 10

・身体状況の確認.. 10

・作業環境管理.. 11

・身体作業強度(代謝レベル).. 13

・衣服の種類.. 13

・作業開始前・作業中の巡視.. 14

・救急処置に関する教育と普段からの訓練.. 14

Q.リスクアセスメントのための指標を教えてください(まとめとして掲載).. 15

Q.どんな順番でリスクアセスメントしてゆけばよいですか?.. 15

Q.複数あるリスク評価基準のうち、どれを優先すればよいの?.. 16

Q.WBGT(湿球黒球温度)について、詳しく教えてください。.. 16

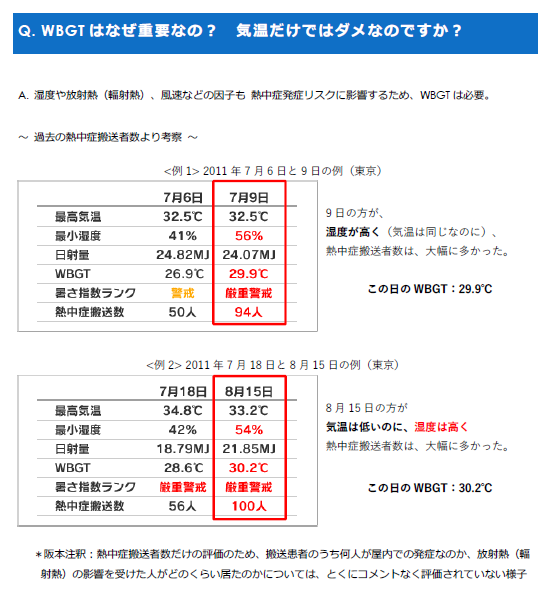

Q.WBGTはなぜ重要なの? 気温だけではダメなのですか?.. 18

Q.身体作業強度などに応じたWBGT基準値について教えてください.. 19

Q.肥満が熱中症発症リスクなのは、なぜですか?.. 20

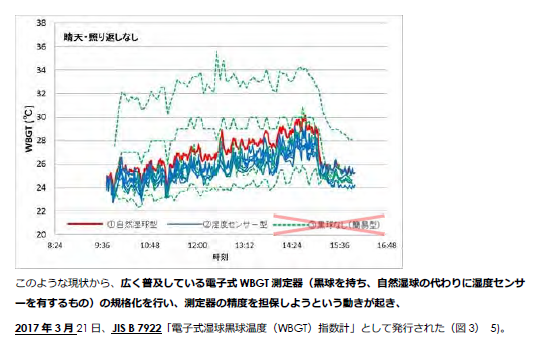

Q.黒球がない簡易熱中症計も販売されていますが、大丈夫ですか?.. 21

Q.WBGTの購入時に注意する点を教えて下さい.. 22

Q.JIS B 7922「電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計」で、精度が担保されるとする風速範囲を0.3–3 m/s、実用上使用しうる風速範囲を0.3 m/s以上となっているが具体的にどのくらい?.. 23

【コンテンツを抜粋してご紹介(順不同)】

・・・Q. WBGTはなぜ重要なの? 気温だけではダメなのですか? P17より

・・・Q. 黒球がない簡易熱中症計も販売されていますが、大丈夫ですか? P.21より

・・・Q. 熱中症発症に関与する因子には、どのようなものがあるのですか? P.4-6

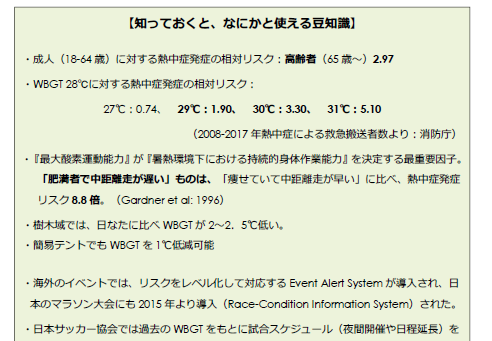

・・・【知っておくと、なにかと使える豆知識】P.6より

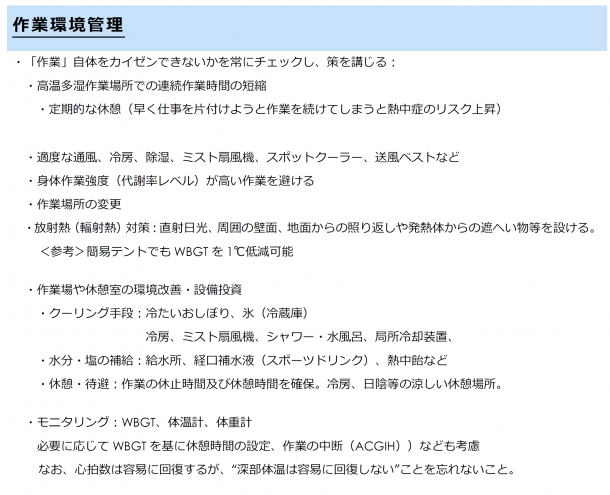

・・・Q. 熱中症の予防や管理方法、教育項目について教えてください『作業環境管理』 P.10-13より

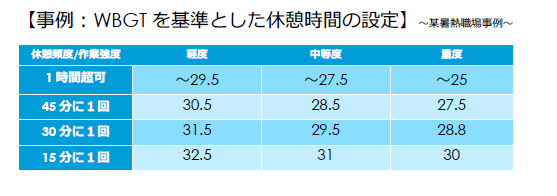

・・・作業環境管理『【事例:WBGTを基準とした休憩時間の設定】~某暑熱職場事例~』 P10-13より

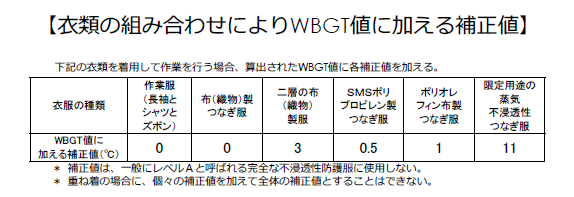

・・・作業環境管理【衣類の組み合わせによりWBGT値に加える補正値】 P12より

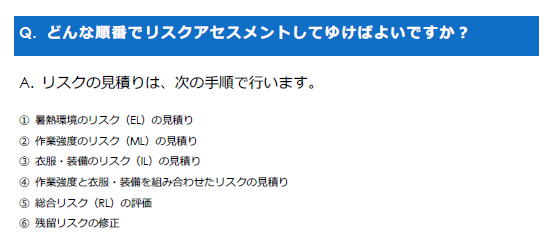

・・・Q. どんな順番でリスクアセスメントしてゆけばよいですか? P.14より

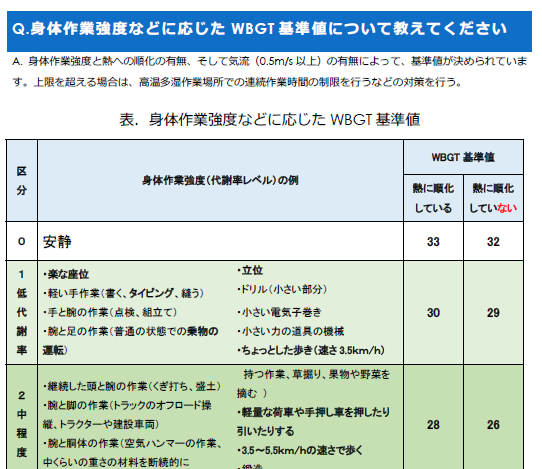

・・・Q.身体作業強度などに応じたWBGT基準値について教えてください P.18より

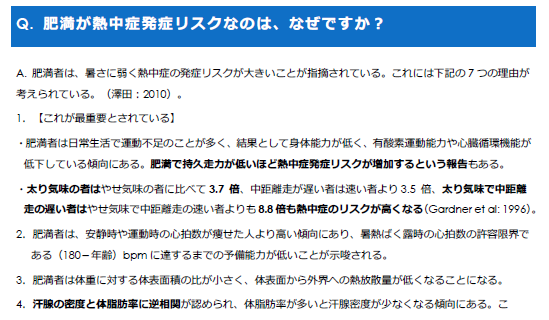

・・・Q. 肥満が熱中症発症リスクなのは、なぜですか? P19より

<開発秘話について>

これは、私が産業医科大学産業医学ディプロマを取得する際、

知識を整理するためにまとめた自分用のメモがベースとなっております。

その後、日本製鉄(株)鹿島製鉄所での勤務経験を踏まえ、より多くの方のお役に立てるようにと

製作いたしました。ぜひご活用下さい。

カイゼン案などがございましたら、遠慮なくご連絡いただければ幸いです。(naoto.sakamoto@md.tsukuba.ac.jp)

最後に、ピアレビューを引き受けて下さいました日本製鉄(株)鹿島製鉄所 安全環境防災部 安全健康室 統括産業医の田中 完 先生、つくば総診の福田 幸寛 先生に、心よりお礼申し上げます。

つくば総診 指導医 阪本直人 拝

総合診療科 選択CC 学生発表

2019年7月24日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

去る7月2日に筑波大学医学類6年生によるCC(Clinical Clerkship)発表会が行われました。

6年生全員が、4年次からの1年半以上に渡る実習の中から、印象に残った症例や学びを題材にして学会のポスター発表形式で報告するもので、総合診療科からは5名の学生が発表をしました。

発表した6年生からコメントの紹介とブログでのポスター掲載の許可をいただきましたので一部紹介致します。

伊東 優さん

発表タイトル 貧困の問題に対する医療者側の介入

「総合診療科の選択実習を通して、大学では習う機会の少ない人を診ることの大切さを目の当たりにし、発表のテーマにしました。いざ言葉にしてみるととても当たり前のようなことばかりですが、それを臨床の場で行うことの難しさを感じました。

どのような構成にすれば良いか、迷うこともたくさんありましたが、先生方に何度もご指導いただき、発表までたどり着くことができました。ありがとうございました。」

萩原 理彩子さん

発表タイトル

人が死を目前にしたときにもつスピリチュアルペインについて~医療者としての向き合い方~

「初めてのポスター発表であったため、ポスターを作製する前は書き方や伝え方もわからずに不安でした。

テーマ決めにも悩みました。多くの学生が症例発表をする中で、「緩和ケア」「スピリチュアルケア」といった数値では評価しにくいテーマを選んでいいものかと心配でした。しかし臨床実習の締めくくりでもあるポスター発表では、臨床実習で最も印象に残った経験をポスターにしたいという気持ちが強かったた め、総合診療科の高屋敷先生に相談させていただきました。

先生には伝えたい内容がしっかりとしていれば、ポスターにすることができると背中を押していただきました。

アガペ会(沖縄県北中城村)でのチャプレンの先生方の教えとスピリチュアルケア、緩和ケアに関する文献を基に医療におけるスピリチュアルケアの重要性をポスターにまとめました。どのような配置にしたら、自分が一番伝えたいことが見てくれた学生の目に入るか、説得力のある内容にするために追加すべき情報など、先生には丁寧に一から教えていただきました。自分が納得するポスターを作り、発表することができました。臨床実習の締めくくりに実りのある経験をさせていただきました。ありがとうございました。」

伊東さん、萩原さんはもちろんのこと5名の学生皆、生き生きとそして堂々と自身が学んだことを発表してくれました。

これから今年度の5年生の選択CCが始まります。

必修の実習では、茨城県内の 施設での実習になりますが、選択実習では学生の興味にあわせて国内の様々な地域医療、家庭医療の現場で学ぶことができるプログラムを提供しています。やる気のある学生が来てくれることを楽しみにしつつ、各実習施設の皆様に熱心にご指導を下さいましたことをこの場をお借りして心から御礼を申し上げます。

高屋敷明由美