総合診療科秘書の皆さまの歓送迎会が行われました

2016年4月29日テーマ:大学

4月25日に、総合診療科秘書の皆様の歓送迎会が行われました。

2年間お世話になりました横谷さん、新しく来られた熊谷さんを囲んで、昼食をいただきながらいろいろなお話をうかがいました。また、横谷さんには、総合診療科一同より感謝状とお花が贈られました。

新しく来られた正木さんは残念ながらご出席できませんでしたが、またの機会にご一緒できればと思います。

様々な業務をてきぱきとこなしていただける秘書の皆さまには、スタッフをはじめレジデントや学生も大変お世話になっています。

総合診療科を支えてくださる秘書の方々に、改めて感謝の気持ちを持ったひとときでした。

(助教 片岡義裕)

5/21 後期研修医との食事会を開催します!

2016年4月25日テーマ:筑波総合診療グループ

ブログをご覧の皆さま!

今年も食事会の季節がやってきました!!

・総合診療や地域医療に興味がある方、

・総診の後期研修医がどの様に働いているのか知りたい方、

・将来のキャリアに興味がある方、

・総診ローテート卒業生の方、

後期研修先としてつくば総診を考えている方もそうでない方も、少しでも興味がある方は、後期研修医から生の声を聞くチャンスです!

是非参加をお待ちしています。

堅い説明会ではなく、レジデント、若いスタッフが多く参加する飲み会ですので、

気軽に参加して下さい!服装ももちろんラフで構いません!!

——————————————————————————————————————————

日時:2016年5月21日(土) 18時から

場所:ワイン食堂バル パッチョ つくば駅前店

対象:学生さん、研修医の先生問わず参加可能です。

途中参加も歓迎します!

——————————————–————————————————————————————

ご参加希望の方は、総合診療科(soshin★md.tsukuba.ac.jp)まで連絡してください。

★を@に変えてからメールしてください

医療保健福祉分野の多職種連携コンピテンシー

2016年4月18日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

未来医療GPのプロジェクトとして、当グループの吉本先生と春田先生が関わり、「多職種連携コンピテンシー」が開発されました。

(出典:未来医療GPホームページ)

上記ホームページ記事の再掲になりますが、吉本先生、春田先生からのコメントを下に記載いたします。

事業の素晴らしい成果として、ぜひ日々の仕事の中でご活用ください!

————————————

日本の医療保健福祉分野の卒前教育は伝統的に相互に独立して行われ、学生は他の職種を十分理解しないまま卒業し、卒業後も忙しい臨床現場の中では自分の職種の役割をこなすだけで精一杯で、互いの職種を理解する機会もなく毎日がすぎ、中堅・管理職となっているのが現状ではないだろうか?

本来であれば卒前~生涯教育において、連携協働の価値観を学べるような一貫した多職種連携教育が必要であるが、これまでは準備状態が整っていなかった。そこで、本邦でも多職種連携教育・実践を促進するべく卒前~生涯教育にかけて応用できる、多職種連携を実践するために必要な能力(コンピテンシー)を学会・職能団体を巻き込んで開発した。コンピテンシーに関しては「多くの団体が協力してコンピテンシーを作り上げ、賛同した団体・個人が自由に利用できるという形が望ましい」という考えから、ホームページ等に継続してアップし、どなたでも使えるようにしていきたい。

我々総合診療領域の医師のみならず、医療保健福祉分野に関わる専門職の方々の教育・臨床に、今回開発した多職種連携コンピテンシーが役に立つことを願っています。

(春田淳志/吉本尚)

ウェルカムセミナーが開かれました!

2016年4月10日テーマ:筑波総合診療グループ

4月9日、10日につくばふれあいの里にて、筑波総合診療グループのウェルカムセミナーが開催されました。

新レジデントの先生方のほか、大勢の皆さんが参加し、一丸となってグループを盛り上げていこうという雰囲気にあふれた2日間でした。

新S1の中野先生から、セミナーに参加した感想をいただきましたので、ぜひご一読ください。

———————————————————-

1日目はまずプレセミナーがあり、私たち新レジデントは、まず今後の研修の達成目標とプログラム概要のおさらいをしました。今後わずか4年の間に要求される項目の多さとレベルの高さに気圧される思いはありましたが、目標を明確に定めることができてよかったです。

その後懇親会がありました。旧交を温めつつ、また新たに先生方と知り合うことができました。お酒がたいへん美味しかったです。

翌日のセミナーは前野哲博先生の講義にはじまり、その後スクラブをいただきました。その他にも、評価ポートフォリオをはじめて見たり、各研修施設の紹介を聞いたりと、非常に盛りだくさんな1日でした。

特に、ポートフォリオのセッションでは、作成者の先生が診療している姿に思いを馳せつつ感想や改善点を述べたり、ほかの先生方の感想を聞いたり、それらに対する作成者の先生の反応を聞いたりしました。1つのポートフォリオから様々な考察が立ち上がる場にいることができたのは、今後自分の勉強の仕方にとってとても実になる経験であったと思います。勉強は自分でするものでもありますが、複数の人と一緒にしかできないような勉強もあるのだなと再確認した次第でした。

行き帰りの道から見えた山の桜や道の菜の花がとても美しかったことも印象に強く残っています。僕にとって、この春はとてもいい季節となりました。

2016年4月21日(木)開催!医学生のためのつくば総合診療塾 ~特別編~

2016年4月13日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 筑波メディカルセンター病院, 水戸, 未来医療GP

毎回ご好評を頂いております「医学生のためのつくば総合診療塾」。

これまでにも、総合診療の幅広い領域から様々なテーマを取り上げて参りまして、おかげさまで3年目になりました。

そこで今回は、3周年記念特別企画として、新進気鋭の産業医による「医学生のためのつくば総合診療塾」 “ 特別編 ” をご用意いたしました。

今年度も幸先のよいスタートになれば幸いです。

新日鐵住金(株) 鹿島製鐵所から現役産業医をお招きしての大変貴重な機会ですので、ぜひご参加下さい。

テーマ:「『働く』を考えることのできる医療人をめざそう」

皆さん、1日3回処方を、3交替勤務者はどのように飲んでいるか知っていますか?

職場に適応できていない人に、職場を変えるよう主治医が指示したら、職場では大変なことに・・・。

「働く」と治療を両立させるため、産業医は患者さんの職場や会社、ときに家族にまでアプローチし、「働く」をふまえた治療の実践を目指し、日々奮闘しています。

本セミナーでは、産業医が実際の現場で出会うことの多いケースを元にした事例を扱い、ケーススタディ方式で全人的医療の実践について学びます。

産業医が現場で何を考え、職場のリソースをどのように駆使して、全人的医療を実践しているのか?

ワークを通して「働く」ことを考える事のできる医療人を目指しましょう!

【担当講師】 新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所 安全環境防災部安全健康室 田中 完・井上 大輔

/ 総合診療科 阪本 直人

【 日 時 】 平成28年4月21日(木) 18:00~19:45

【 対 象 者 】 医学生全学年~研修医等(筑波大学以外も可)

/参加費無料・申込み先着順(空席がある場合に限り、当日参加可)

【 場 所 】 筑波大学附属病院 地域医療システム研究棟1階 遠隔教育討議室

(PDF裏面に地図を掲載しています)

※ お申込みは、開催日の1週間前までに以下にお知らせください。

筑波大学附属病院 総合診療医養成事業推進支援室

E-mail:mirai.iryo@un.tsukuba.ac.jp 電話:029-853-3339 (担当:早川)

文章:阪本直人

北茨城市の市報に、何度も家庭医療センターの名前が挙がりました!

2016年4月8日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

この4月から、北茨城市民病院附属家庭医療センターを主に研修するレジデントとして初めて、チーフ1年目の海老原先生がやってきてくれました。これまでは市民病院が中心で、週3コマの診療所研修でしたが、今年は半年ごとに病院中心と診療所中心をたすきがけしながら、年間を通して家庭医療研修を続けるプランになっています。市民病院にいる高橋先生も昨年に引き続き家庭医療センターの訪問診療を半日担ってくれるので、より活気づいた感じがします。

そんな家庭医療センターが、さっそく市報にたくさん登場していました。3月末に発行された市制60周年特別号では年表だけでなく締めくくりの「そして未来へ」というコーナーで、写真付きで大きく紹介されました。市報の4月号では、市長の施政方針の中に「家庭医療センターにおける在宅医療を一層充実」、北茨城市人口ビジョン・創生総合戦略の概要の中に「家庭医療センターの運営」という言葉があり、副市長退任あいさつにも実績として取り上げられていました。スタッフの中では「市民病院より登場回数が多い!」と話題になりました(私が言ったことですが)。

これまでの10ヶ月間も、診療以外に様々な協議会の委員や講演などを皆で分担して頑張ってきましたが、これからも大きな役割を期待されていることを改めて実感しました。また、家庭医療センターを大事に思ってもらえていることも感じられました。

新体制となった家庭医療センターを今後ともどうぞよろしくお願いします!

2016年4月8日 北茨城市民病院附属家庭医療センター 宮澤 麻子

2016年6月10日(金)ワークショップ開催します。『ICT の活用でヘルスリテラシー格差は減らせるか?』

2016年4月7日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

ヘルスリテラシーにご興味のある方、必見!

浜野先生の研究について、記者会見が行われました!

2016年4月4日テーマ:筑波総合診療グループ

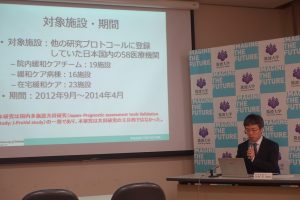

4月1日(金)に、当グループの浜野先生が筑波大学で記者会見を開かれました。

浜野先生が、がん患者の自宅と病院での看取りの比較について執筆された論文に関して、プレスリリースしたいとの問い合わせが海外メディアからあり、また国内でも複数のメディアから問い合わせがあり、今回の記者会見開催となりました。

執筆された論文はこちら→http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27018875

会見直前は、少し緊張されていたご様子の浜野先生でしたが、会見が始まってからは堂々と研究内容について説明されていました!

プレゼンテーションを終えると、記者の方々から多くの質問が寄せられていました。会場には多くの新聞記者やテレビ局関係者が来ており、浜野先生の研究に対する関心の高さを強く感じました。

浜野先生の益々のご活躍を期待しています。

本当におめでとうございます!!

海老原先生ミニコンサート・送別会を行いました

2016年3月31日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 利根町

利根町国保診療所です。

今月で半年間の診療所研修を終えるレジデントの海老原稔先生のミニコンサート・送別会を行いました。

海老原先生、ことエビちゃんは、当グループ内では有名なショピニストです。その腕前は、昨年末の送別会でも初めて披露されました。

診療所スタッフ、および町職員のたっての希望で、昼の送別会に先駆けて、町内施設のグランドピアノをお借りして、エビちゃんミニコンサートを開催。時間が限られていたので、ショパンの

・ノクターン第2番Op.9-2

・ワルツ第7番Op.64-2

・英雄ポロネーズ

の3曲を披露していただきました。慌ただしい診療・日常業務の中で、素敵な音色に聞き惚れる贅沢な時間でした。

そのあとは、みんなでお弁当を囲んでの昼食会と、エビちゃんの修了プレゼンでした。「患者さんの役に立っているのか自信がなかった」というエビちゃん。それに対して、スタッフからは、「真面目なで温厚な人柄はきちんと伝わっている」とのコメントがありました。一方で、「初めは真面目でとても堅いイメージだったので、もっと早く打ち解けられたらよかった」との声も聞かれました。所長の中澤先生からも「今みたいに、もっとよく笑ったらいい」とのアドバイスでした。(送別会では、良い笑顔が見られました(^_^))

半年間の研修だと、やっと慣れた頃に終わってしまう事がいつも残念です。

エビちゃんは、4月からは北茨城市民病院附属の家庭医療センターでの研修の予定です。家庭医療を提供している点では共通している現場で、今回の研修で学んだ事を生かしつつ、学びきれなかった部分を補強していってもらえたら良いなと思います。

新天地でのご活躍を期待しています!

(文責:小曽根早知子)

後藤さん(博士3年) 学長賞受賞!

2016年3月28日テーマ:地域医療教育学講座

3月25日に、地域医療教育学 博士3年の後藤亮平さんが、学長賞を受賞されました!

昨年のプライマリ・ケア連合学会学術大会での日野原賞受賞をはじめ、

「優れた研究発表を行い、高い評価を得るなど顕著な効果をあげた」とのことで、

今回の受賞となりました。

ご本人からのコメントと、写真を掲載せていただきます。

本当におめでとうございます!

****************************************************************

この度、学位授与式で筑波大学学長より学長賞を頂きました。

これまでご指導を頂きました先生方、院生の皆さまに心より感謝申し上げます。

4月からは筑波大学の職員として新たなスタートをきる事になりますが、

これまでの受賞等に甘んじることなく、一歩ずつ進んでいけるよう

研究・教育ともに頑張っていきたいと思います。

皆さま、今後ともよろしくお願い致します。

後藤亮平

****************************************************************

日経メディカル2016年3月号に林先生のカンファで学ぶ臨床推論掲載!

2016年3月24日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 筑波メディカルセンター病院, 水戸, 未来医療GP

われらが筑波メディカルセンター病院総合診療科、林幹雄先生が登場の、日経メディカル(2016/3)「カンファで学ぶ臨床推論」。

今月号は【主訴:67歳男性。発熱と下痢】です。

医学生3名、研修医5名の8名が出席してのカンファレンスを林先生が司会進行する様子を、会話のやり取りを再現する形で掲載されています。

林先生が、医学生、研修医の質問にも丁寧にこたえている様子が伝わります。

ぜひ掲載誌、ご覧下さい!!!

第11回家庭医療学冬期セミナー ワークショップ『できていますか?総合診療医/家庭医らしいEnd of life care』の報告

2016年3月23日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 水戸, 未来医療GP

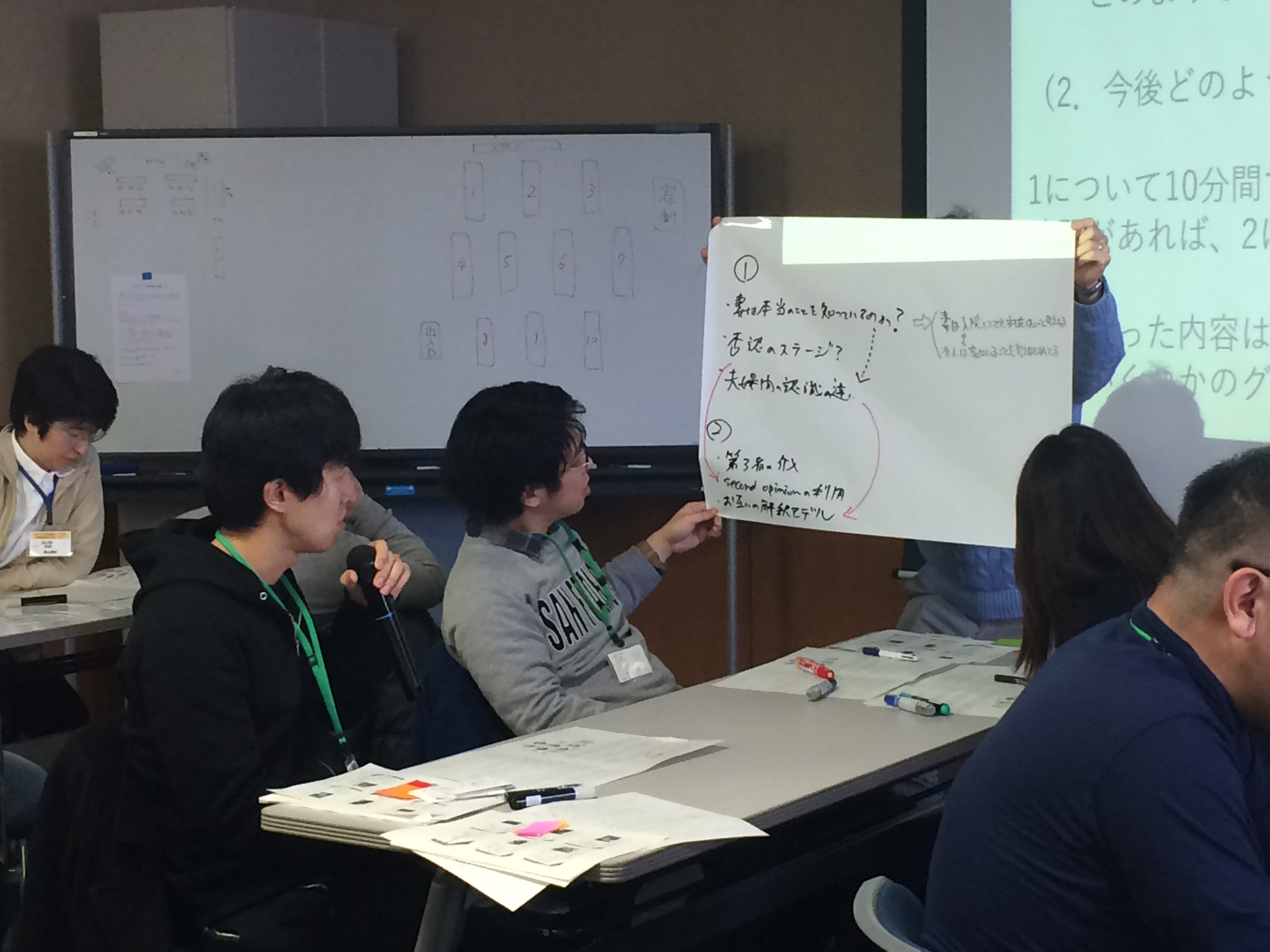

後期研修医2年目の久野です。今回、私たちレジデントで『できていますか?総合診療医/家庭医らしいEnd of life care』というワークショップ(WS)を行いました。今回のWSは、2月20日、東京大学本郷キャンパスで開催された第11回家庭医療学冬期セミナーのWSの1つとして行われたものです。WSの企画・運営は、筑波大学総合診療科と筑波メディカルセンター病院緩和医療科のレジデントが中心となって行いました。そこで、当日の様子やWSの運営を通して学んだことについてご報告します。

ワークショップのタイトルスライド。デザインは「あたたかさ」をイメージしたオリジナルです。

・ワークショップの概要、当日の様子

今回のWSは、「緩和ケアの視点を学び、患者さんにとってより良い死とは何かを考えてみよう。」という目標のもと、患者さんの喪失を体験するワークをしたり、シナリオを通してEnd of lifeの患者さんの問題点や緩和ケア的なアプローチを学ぶディスカッションを行いました。まず、アイスブレイキングで自分の宝物を話すことから始め、「じゃんけんに負けると、自分の大切なものを失う」というゲームを通して患者さんの気持ちを疑似体験し、徐々に臨床現場の話に深めていきました。WSの後半では、「予後が月単位のがん患者さんが、病気の進行を受け入れられず、家族も医療者へ怒りを示したため、治療介入が進まない」というケースをもとに、「よりより良い死とは何か」を考えていくためのヒントを学ぶレクチャーを行いました。

レクチャーでは、緩和ケアの視点として「否認」という喪失に対する反応を取り上げ、そのような反応自体がケアの対象であることについて触れました。「否認」は、家庭医療ではあまり馴染みのない言葉ですが、「受け入れがたい感情を拒否する」という喪失に対する防衛規制のひとつです。基本的には支持的な介入を行っていきますが、「否認」によって意思決定や治療介入が阻害される場合は介入が必要となります。WSのまとめでは、緩和ケアの「喪失」や「否認」という概念が、『患者中心の医療の方法』の「健康観」に当たり、それらをケアすることで、患者さん一人ひとりの「より良い死」について考えていく糸口となるのではないかというメッセージを伝えました。

参加者の方から、「ワークを通して患者さんに喪失の感情があることを実感できた」「学んだことを診療に活かしていきたい」などの感想をいただ、スタッフ一同嬉しく思いました。

参加者の皆様には、当日のディスカッションで活発に意見を出してもらい、事前・事後アンケートにも丁寧に回答していただき、一緒にWSを作って下さったことに心より感謝いたします。

ディスカッションの様子

・ワークショップの運営を通して学んだこと

今回、私自身が3か月の緩和ケア研修を行った経験を活かして、主体的に準備に関わりました。特に悩んだことは、「WSで何を伝えたいか」についてであり、メンバー全員で「このWSだからこそ、伝えられること」について納得するまで話し合いました。また、これまで総合診療科のレジデントで行っていた教育勉強会で学んだ「ガニエの9教授事象」いう学習モデルにもとづいた構成にするなど効果的な教育手法を意識しながら内容を練り、さらに事後アンケートでWSの改善点を振り返る過程が、より良いWS作りに重要であることを学びました。

緩和ケア病棟では、病状の変化の中で起こる、患者さん、ご家族の揺れ動く心情を一つひとつ汲み取り、スタッフ全員で細やかにケアしていくプロセスを大事にします。その一方で、長い治療経過の中で、今回のシナリオのように「否認」が強かったり、怒りが強く、時に対応困難となる患者さん・ご家族と遭遇することもありました。そのようなとき、患者中心の医療や家族志向ケアなどの「システムで捉える」家庭医療の知識を使って、「この患者さんはBPSモデルで考えてみよう」という頭に切り替え、家庭医療をうまく取り入れながら診療を行うことができました。このように「システムで捉える」家庭医療に、「個に焦点をあてる」緩和ケアの視点を取り入れると、「終末期でも、患者さんにできるケアはまだまだある」という気付きを得ました。

まとめのプレゼンの様子

最後に、準備・運営を一緒に行ったスタッフの感想をご紹介します。

大北先生:「今回の経験で家庭医の先生方の考え方に触れられて大変勉強になりました。機会があればまた是非参加させていただけると幸いです。」

川島先生:「緩和医療の視点を、家庭医療の先生たちに知ってもらう機会になれたかなと思います。久野先生を中心に、教育手法に基づいて計画的にWSを作り上げたことで、目的通りに実施することができ、私たちもとても勉強になりました。」

東端先生:「クラスデザインシートは全体の把握やバランス調整にオススメです。セッションでは、伝えたいことを伝える難しさを改めて感じました。」

浜野先生:「家庭医療×緩和医療について深く、そして楽しく考えることができました。また、皆さんと一緒にWS作りたいです~」

以上です。

どこかでまた、このワークショップをできればという願いも持ちつつ、緩和ケアを実践できる家庭医になれるよう、学び続けていきたいと思います。ここまで読んでいただいて、ありがとうございました。

(筑波大学総合診療科 後期研修医 久野 遥加)

大学院 大送別会!!

2016年3月22日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 筑波メディカルセンター病院, 水戸, 未来医療GP

大学院生の松下です。

3月18日金曜日のリサーチセミナーの中で

修士課程をご卒業される川口さん

4月からリサーチから離れられる堤先生、中澤先生の送別会を開催しました。

修士課程の川口さんによる卒業プレゼンがあり、

「2年間の修士課程の中で、リサーチのノウハウだけでなく、社会人としてのお作法

もとても鍛えられた」とのことがよく伝わってくるプレゼンでした。

そして、川口さんの修士論文のテーマ決定のきっかけになったのは総診の阪本先生で

あり、その感謝が大変伝わってくるプレゼンでした。

送別会では「つくば3大スウィーツ」を

ご用意させていただき、みなさまと1年の振り返りをしながら楽しいティータイムを

過ごさせていただきました!

私自身も約1年間、地域医療教育学の研究室にお世話になっていますが、意識の高い

先輩方ばかりで、とても得るものの多い1年間だったと実感しています。

そう思えるもの、より良いリサーチミーティングを作り上げてきてくださった先生方

のおかげだと思います。

リサーチメンバーをまとめてきてくださった堤先生、中澤先生ご指導本当にありがと

うございました。

新天地でのご活躍をお祈り申し上げます!

修士1年 松下綾

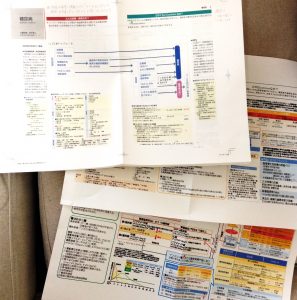

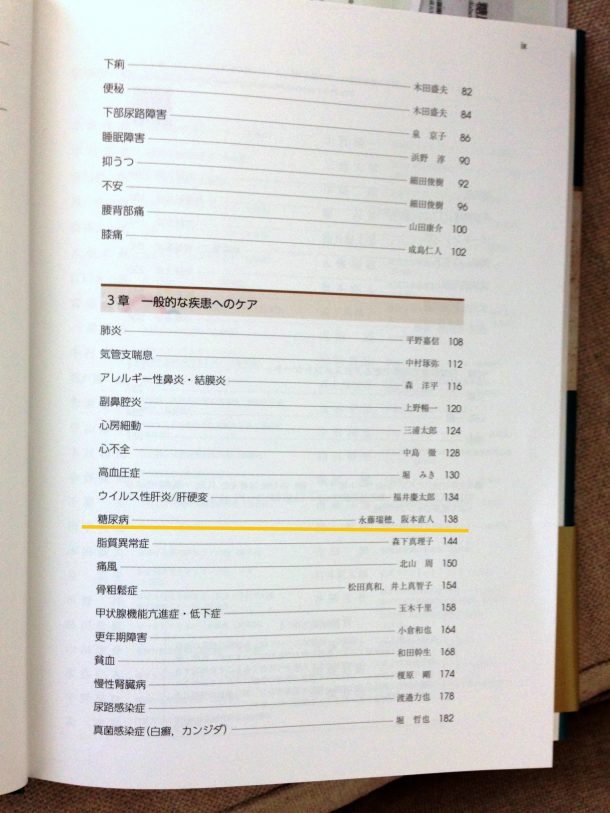

超大作企画【スーパー総合医シリーズ】の分担執筆を経験して

2016年3月19日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 水戸, 未来医療GP

全10巻シリーズの1冊 『コモンディジーズ診療指針』の1節を担当/中山書店

『永藤先生、分担執筆しませんか?』 一通のメールを阪本先生から戴いたのは、丁度一年程前のことである。

当時、2ヵ月後に結婚式を控えた身として不安を覚えつつも、一度でも執筆作業を経験してみたいという思いが勝ち、大学での後期研修中、阪本先生ご支援のもと、執筆作業に取り掛かることとなった。

テーマは「糖尿病」。

プライマリケア医向けに、見開き4ページで、診断から治療までを分かりやすく図表を用いて纏めるというもの。

果たして上手くまとめることが出来るだろうか…不安に駆られながら作業を開始した。

診断・治療の大まかな流れを意識しながら、掲載する内容や図表を取捨選択してゆく。

たった数ページの労力を思うと、今まで何気なく捲っていた書物の1ページが愛おしくなった。

グループの先生方は多くの執筆業務をこなし、執筆本が週ペースで医局中央テーブルに飾られる。

普段の診療業務に加えて執筆作業を抱え、後輩を育成し…先生方のバイタリティはすごい。

阪本先生に丁寧なチェックをいただき、なんとか初稿を提出。

初校段階での紙面より

その後、産休・出産へ。初めての育児に四苦八苦していると、年が明けた。

お食い初めを終え、一息ついたところで出版社から校正確認の連絡をいただいた。 (当時、連絡の行き違いがあり、ご迷惑をおかけいたしました)

届いた編集後のページは自分が作成したものと大きく外観が異なっていた。

半年以上前の作業であったこともあり、記憶を手繰り寄せながら、初見に近い形での校正作業となった。

阪本先生にも迅速に対応していただき、晴れて献本が到着したのが、水戸の梅が咲き始めた先月末のことだった。

B5サイズのハードカバーの1冊。

担当したページは面映ゆく、総そうたる執筆者の中に混じって自分の名前があることが、不思議な感覚だった。

最初のメールから約1年。1冊の本が出来るまでの過程を経験させていただいた。

こうした機会を与え、丁寧な指導をしてくださった阪本先生、

業務連絡を含め、本に至るまで素晴らしい編集作業をしてくださった担当者さん、本当に有難うございました!

文章・写真:つくば総合診療グループ 永藤瑞穂/編集:阪本直人

静岡家庭医養成プログラム 産婦人科研修視察報告

2016年3月18日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

後期研修2年目の高橋弘樹です。2月15日~16日にかけて静岡家庭医養成プログラムの視察へ行ってきました。何を隠そう高橋は静岡県出身なのですが、高校卒業後はずっと県外で生活しており、仕事関係で静岡に行くのはこれが初めてのことです。視察に至った詳しい経緯は久野先生の報告に譲りますが、今回このような機会を頂き、家庭医による産婦人科診療のあり方を学ぶとともに、地元である静岡の家庭医療を見るという意味でもとても楽しみにしていました。

視察前日の14日、菊川に到着するとまず「さわやか」や「お弁当どんどん」など静岡県民にはたまらない「あるある」スポットに懐かしさを感じずにはいられませんでした(この感動は静岡県民にしかわからないでしょう笑)。夜は今回の視察をコーディネートしてくださった鳴本敬一郎先生(筑波大卒)と奥様(産婦人科Dr.!)が歓迎してくださり、後期研修のプログラムなどについて話を伺いました。15日は菊川市総合病院産婦人科の視察、16日は菊川家庭医療センター、その後森町病院・森町家庭医療センターを視察させていただきました。鳴本先生をはじめとする家庭医の指導医の先生方、後期研修医の先生方、そして産婦人科の先生方にお話を伺い、また、実際の診療見学では後期研修医の先生方が女性医学や産婦人科的診療を実践される姿を見て、産婦人科診療への関わり方のイメージを作ることができました。

まず、総合診療医・家庭医が産婦人科領域や女性医学を学ぶ意義について。「患者の半分は女性だから」という言葉を頂きましたが、確かにそれで十分だなと思いました。女性特有の健康問題や、妊娠・出産というライフイベントは全ての患者・家族に起こりうる事象です。女性医学的な視点を通して初めて拾いあげることができる問題もあるでしょう。それに対応する知識と技術を備えておくことは総合診療医・家庭医として必要なことです。

ただし、産婦人科領域に強い静岡においても、分娩など産科分野についてはハードルが高いと感じているDr.もやはりいらっしゃるようです。当然産婦人科医のバックアップが前提ですし、地域の現状を踏まえてどこまで家庭医が役割を担うのかを考える必要があります。また、医師個人の問題としてどこまでやりたいのか、というのも人それぞれのように感じました。

今後、つくばでも後期研修医が産婦人科研修を行う機会が増えるといいなと思いますが、そのために、総合診療医・家庭医がどこまで産婦人科領域に関わるのか、地域の事情に即したビジョンや到達目標の設定が重要であるように感じました。そして、産婦人科医の賛同・協力を得るためにWin-Winの関係を築く努力が必要ですし、われわれが地域の産婦人科診療に対してどう貢献できるかを示していく必要があると思います。また、総合診療医・家庭医の強みを活かした診療を意識することも重要で、例えば家族志向のアプローチや、お産後の継続的なフォロー、ヘルスケアメンテナンスなどを積極的に取り入れることでより綿密な女性医学へのアプローチができると感じました。

すこし抽象的な報告になってしまいましたが、より具体的な内容については書き出すと長くなってしまいますので、またどこか別の機会でグループに還元する機会をつくれればと思っておりますので、よろしくお願いします。

今回の視察で、総合診療医・家庭医として更に視野を広げることができ大変貴重な経験となりました。このような機会を作ってくださいました、鳴本先生をはじめとする静岡家庭医養成プログラムの先生方、筑波大学総合診療グループ、筑波メディカルセンター病院のスタッフの方々に、厚く御礼申し上げます。

筑波大学総合診療グループS2レジデント 高橋 弘樹

地域のニーズに応え、産婦人科診療を支える家庭医が活躍する現場

2016年3月14日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

静岡家庭医養成プログラム 産婦人科研修の視察報告

~地域のニーズに応え、産婦人科診療を支える家庭医が活躍する現場~

後期研修医2年目の久野です。2月22日、23日の2日間、静岡県菊川市に拠点をおく静岡家庭医養成プログラムの視察に行ってきましたので、報告させていただきます。静岡へ視察に行くきっかけとなったのは、昨年10月 浜松医科大学産婦人科家庭医療学講座の鳴本先生がつくばで講演をされ、「家庭医が行う産婦人科診療」に興味を持ち、その教育スタイルを学びたいと思ったからでした。鳴本先生は、筑波大学を卒業され、アメリカで家庭医療を学ばれた後、静岡家庭医養成プログラムで指導医をされており、今回、私達の視察見学を快く引き受けてくださいました。

菊川市立総合病院前で、鳴本先生との一枚。外来の助産師さんが撮って下さいました

1日目は、菊川市立総合病院で産婦人科外来・病棟の見学を行い、産婦人科研修の教育体制について学ばせていただきました。静岡家庭医養成プログラムでは、現在、後期研修1年目・2年目の各2か月間、産婦人科の外来・病棟研修を行うことが必須となっており、プライマリ・ケア医にとって必要な、女性医学の基本的診察技術を習得できるよう、明確な目標が設定されていました(例えば、『後期研修1年目では、頸がん検診の手技を身につける』など)。研修の指導は、産婦人科専門医と家庭医療専門医と両方の視点から行われ、プログラムを卒業した先生の中には、「お産ができる家庭医」を目指し、地域の産婦人科診療に尽力されている先生もいらっしゃるという話を伺いました。家庭医の先生方が地域の産婦人科診療を担う大きな力となっていると感じました。また、後期研修の先生からは、「産婦人科研修で担当した患者さんに高血圧などの新規の健康問題が判明した場合、退院後のフォローをレジデント自身が家庭医療センターで行うこともある」という話を伺い、このような体制は、家庭医ならではの「継続的な診療」が実践できる場だと感じました。

内科病棟の回診の様子。週2回、家庭医の指導医と回診しているとのことでした

2日目は、菊川家庭医療センター(地名にちなんで、「あかっちクリニック」と呼ばれています)と森町家庭医療クリニックの外来見学を行いました。クリニックでは、診察室で予め患者さんが待っており、そこに医師が診察に行くという診察スタイルや、プリセプター室という診察室とは別の部屋で、レジデントが指導医にケースについて相談するなど欧米式の診療・教育体制を取り入れている点が印象的でした。筑波大学で後期研修をされ、現在菊川家庭医療センターで指導をされている津田先生にもお話を伺い、「産婦人科、リハビリテーションや整形外科など幅広く学んだことが今の診療や教育に活かせている」とメッセージをいただきました。

菊川家庭医療センターのプリセプター室。津田先生が初期研修の先生を指導していらっしゃる様子です。

今後は、この視察で気付いたことを周囲と共有し、女性の健康問題に関心を持ち、日々の診療に取り入れていきたいと思います。今回、視察に送り出していただいた石岡第一病院の小児科の先生方、そして、今回の見学を快く引き受けていただいた鳴本先生、静岡家庭医養成プログラムのスタッフの皆様に心から感謝いたします。

筑波大学総合診療グループ 後期研修医2年目 久野 遥加

医学界新聞に対談が掲載されました

2016年3月15日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 筑波メディカルセンター病院, 水戸, 未来医療GP

週刊医学界新聞(第3166号 2016年3月14日)に、福岡 敏雄先生(倉敷中央病院)との対談が掲載されました。

【対談】研修医のメンタルサポート 早期発見と適切な対処で守る

http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03166_01

臨床研修のコーディネートを経験してきて、メンタルヘルスケアがこのように取り上げられることは非常にありがたくうれしいことです。研修医が元気に研修を完遂できるよう、メンタルヘルケアに対する認識が広がるといいな、と感じています。

(前野 哲博)

ポートフォリオ勉強会を開催しました

2016年3月3日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 水戸, 未来医療GP

2月28日(日)にS2レジデントデイを兼ねて、ポートフォリオ勉強会を開催しました。

これまでも、レジデントデイの中で予め担当に割り当てられた2人のS2の先生が独自のポートフォリオを作成して提示してそれについて皆で議論し、スタッフの先生からアドバイスをいただくということは行っていましたが、今回はS2レジデントデイを兼ねて、S2の7人全員が1本ずつポートフォリオを持ち寄って1日かけて勉強会を開催するということを初めて試みました。

諏訪中央病院のポートフォリオ合宿を意識して、その名も「つくば式ポートフォリオを100倍楽しむ方法(仮)」(略して「つぽたの」)とし、くだけた雰囲気で皆がざっくばらんに意見を言い合い、楽しみながらポートフォリオを勉強することを目指して、S2一同で企画したものです。この勉強会のゆるキャラを「つぽたん」と名付け、キャラクターデザインも皆さんから募集することになりました。絵心のある方がいらっしゃいましたら、是非、積極的なご提供をよろしくお願い致します。

参加者はレジデントではS2全員:一ノ瀬先生、稲葉先生、大澤亮先生、大澤さやか先生、久野先生、高橋弘樹先生、海老原と、遠隔中継でC1高橋聡子先生の8人でした。

スタッフからは横谷先生、浜野先生、春田先生、吉本先生、宮澤先生、高木先生、山本先生の7人の先生方が参加して下さいました。

また今回、ポートフォリオを「PF」を略してみようという話で一致し、S2では早速PFと呼ぶことにしました。

今回のPF勉強会の日程は下記の通りでした。

<場所>大学総合診療科オフィス2階 会議室

<スケジュール>

2月28日9時30分から17時

9:00 S2集合

9:30 開会イントロダクション(この集まりの意味:高橋弘樹先生) 10分

9:40 春田先生レクチャー

10:00-10:30 ポートフォリオ① 高橋弘樹先生 (司会:久野先生)コメンテーター※春田先生、山本先生

10:30-11:00 ポートフォリオ② 大澤亮先生 (司会:高橋弘樹先生) ※浜野先生、吉本先生

11:00-11:30 来年度レジデントデイ・ポートフォリオ作成支援について

11:30-11:40 休憩

11:40-12:10 ポートフォリオ③ 大澤さやか先生(司会:大澤亮先生) ※横谷先生、宮澤先生

12:10-12:40 ポートフォリオ④ 一ノ瀬先生(司会:大澤さやか先生)※高木先生、春田先生

12:40- ランチョンセミナー (昼食+教育勉強会 反転授業は久野先生レクチャー)

15:10-15:40 ポートフォリオ⑤ 海老原(司会:一ノ瀬先生)※山本先生、浜野先生

15:40-16:10 ポートフォリオ⑥ 稲葉先生(司会:海老原)※吉本先生、横谷先生

16:10-16:40 ポートフォリオ⑦ 久野先生(司会:稲葉先生)※宮澤先生、高木先生

16:40-16:50 休憩

16:50-17:10 振り返り(稲葉先生) グループディスカッション 「今回の企画をやってみてどうだったか」

17:10- 今後について(久野先生)

参考までにS2のメンバーのポートフォリオの領域と表題を以下に記載します。

高橋弘樹先生:

プロフェッショナル:医療倫理カンファレンスを経て経管栄養の中止を決断した脳梗塞患者の一例

大澤亮先生:

行動変容:動機づけ面接が適切に行え、患者の定期通院が継続できている症例

大澤さやか先生:

終末期:終末期の療養方針のズレを患者・家族の思いの共有、情報提供しながら解消していった症例

一ノ瀬先生:

家族:表題未定:(家族カンファレンスの有効性:反応に乏しく理解力に乏しい難しい家族に対するアプローチ)

海老原

地域ヘルスプロモーション:地域住民に対して生活習慣病に関する講演を行い予防医学への貢献を実感した1例

稲葉先生

Bio-psycho-social:表題未定(時間外頻回受診(主訴・動機)の患者への適切な対応により時間外受診が著明に減った)

久野先生

終末期:家族の悲嘆に寄り添い、看取りの体制を整えることができた1例

S2の皆さんが日々の診療の中で患者本人・家族、その他の医療従事者と真摯に向き合い、悩みながらもそれぞれの持てる力を発揮して問題解決していくプロセスと、そこから得られた学びを言語化していくプロセスがそれぞれのポートフォリオに記録されていて、それぞれの苦労の跡とそこから新たな学びを得て成長していくプロセスがよく分かる内容になっていると思いました。

スタッフの先生方からも、さらによいポートフォリオにしていくこと、そこからさらに一段高いレベルに到達するための具体的なアドバイスをして下さり、大変勉強になる一日になったと思います。

諏訪中央病院のポートフォリオ合宿のような、ざっくばらんでくだけた雰囲気で皆が気軽に意見を言い合えて盛り上がる場にしたいというS2全体の目標があり(私は参加していないので、どのような雰囲気なのかは具体的には分からないのですが)、今回はまだまだ雰囲気が固いとS2の皆さんは言っていましたが、初回としては成功だったのではないかと思いました。

S2に限らずレジデントの皆さんは、ポートフォリオの各分野でどのような症例を選んで、どのような内容のポートフォリオを書けばよいのか分からず思い悩んでいる方もいるのではないかと思いますが、今回の企画は、それぞれ異なる領域の異なるケースのポートフォリオを皆で一例ずつ持ち寄り、共有することにより、たくさんのポートフォリオに触れる、つまり「数の暴露」をして、ポートフォリオを書く際の経験値を一気に引き上げようという狙いもありました。また各ポートフォリオに対して、参加者の皆さんが持つ疑問や意見、指導医の先生方のコメントやアドバイス、質問などを通して、ポートフォリオを書く際、そしてそのための診療の質の向上にどのように向き合うべきか、どのような点に注意して診療を行い、ポートフォリオを記載すればよいのかという指針がさらにはっきりしてくるように感じました。それぞれが異なる視点、様々な角度から質問し、意見を出し合うことで、新たな視点を得る機会にもなったと思います。ポートフォリオを書く際の「経験値」を1日でここまで引き上げられるのは、この機会以外にないだろうとも思いました。

是非、今後も「つくば式ポートフォリオを100倍楽しむ方法(仮)」を続けていけたらと思いますし、他の学年のレジデントも積極的に参加していただいて、さらに充実させていけたらとS2一同考えています。

今回参加して下さったスタッフの先生方、ありがとうございました。今後もよろしくお願い致します。

(S2 海老原 稔)

”キタイバのあったか診療所”家庭医療センター

2016年2月22日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

こんにちは、大学院生の松下です。

1月~2月にかけて、私の修士論文の現地調査の為、茨城県の北部、北茨城市にある

家庭医療センターにお世話になっておりました。

研究の一環で、診察の前に私たち薬剤師が患者さんから症状についてお話を伺う、

という試みをさせていただいていました。

薬剤師の立場で診療所の外来に立ち会う機会はとても貴重で、

診察室の中で先生は患者さんに何を聞いているのだろう?

どんな情報があれば役に立つのだろう?

と考えながら患者さんとお話しをすることが出来て、とても有意義な時間を過ごさせていただきました。

患者さんとお話しする中で、多くの方から、「お友達に、ここの先生がいいって聞いたのよ」、

「私がかかってるから、家族にも受診を勧めたのよ」などの声をお聞きし、

家庭医療センターがこの地域に欠かせないものとして根付いてきているんだ、と実感いたしました。

写真は、診察終了後の一コマです。

宮澤先生をはじめ、スタッフのみなさま全員で温かい家庭医療センターを作り上げていました。

おかげで私の研究期間中もとても楽しく過ごすことが出来ました。

家庭医療にご興味のある方は是非、ご見学などされてはいかがでしょうか?

つくば総診グループ/地域医療教育学 大学院生 松下綾

PFを100倍楽しむ会

2016年3月1日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 水戸, 未来医療GP

先日、つくばで新たな試みの会を始めました。その名は、「つくば式ポートフォリオを100倍楽しむ方法(仮)」です。今回はS2を中心に開催となり、多くの指導医の先生方にもご協力いただきました。本当にありがとうございました。

まずは、春田先生から家庭医的思考やポートフォリオをどう作っていくのかといったレクチャーをしていただきました。「指導医との対話の中からステップアップしていく」ということ…実感。

そして高橋先生の今回の主旨の説明、いろんな提案がありました。

ポートフォリオの呼び方をPFと呼ぼう!

つくば式ポートフォリオを100倍楽しむ方法(仮)→通称「つぽたの」にしよう!

「つぽたの」のロゴ、キャラ作ろう!

などなど、PFを楽しく作るために色々提案してくれました。

「つぽたの」のロゴ&キャラを作ってくれる、ぜひ我こそはと思う方、あの人は上手いと知っている方!自薦他薦問いません!お願いします。

で、本題ですが今回の会は、硬い雰囲気ではなく、ざっくばらんに話し合う会にしよう。理論も必要だけど、もっと症例を掘り下げていけるようにしよう、という事が主旨でした。

そして大きな目標は

「TEAM TSUKUBA で学び合おう」

「研修医と指導医がお互い学び合えるように」

「PFといえばつくば!と言われるように」

です。

今回は、1日でS2みんながPFを発表し、その症例に対してみんなで問いかけをしたり、疑問を投げかけたり、指導医からのフィードバックをもらったりしました。その中で、自分で気づかなかったことに改めて気づくことが出来ました。さらに、週明けからあれやってみよう!と思えるようなモチベーションアップにもつながりました。

そして、7症例のPFを聞くことが出来て、それだけでも非常に学びの多いものになりました。

お昼には、高橋先生が用意してくれた美味しい食事をみんなで食べながらおしゃべりして、それもまた楽しく出来てよかったです。

PFの発表だけではなく、久野先生の教育勉強会、反転授業もあり、朝から夕方まででしたがあっという間に楽しく過ぎた1日でした。

今後も年に1-2回は「つぽたの」を開き、同期を越えてみんなが参加して盛り上がれるような会になっていけばいいなと思います。次回はみなさんぜひご参加を~!

(後期研修医 一ノ瀬 大地)