業務改善の講習を受けました(パート2)

2016年6月12日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

講習の様子

チーフ1年の久野先生が受けたTEAMS-BPの講習と同じものをシニア1年の坂倉先生も受けられ、感想を送ってくださいましたのでご紹介します。

——————————————-

6月4日(土)にTEMS-BP 「業務改善に関わるノンテクニカルスキル研修」に参加させていただきました。一般企業で使用されている業務改善ツールを筑波大学附属病院バージョンに改訂したプログラムです。みなさんにおすすめしたい、明日の業務から生かせる内容でした。

WSでは、4人一組の小グループで、自分の普段の仕事で改善したいと思っている作業を取り上げて、決められたステップに沿って、改善策を探っていきます。

作業を分解し、パーツごとに「いつ、なんのために、どこで、だれが、どんな方法で」とひとつひとつ自問し、それぞれのパーツを取り去ったり組み替えたり新たな方法にしたり、という過程をファシリテーターにアドバイスしてもらいつつ進めます。

レクチャーで例として扱われていたのは、看護師さんが点滴をつなぐ作業でした。物品の置き場所や、スタッフに声をかけあうタイミング、ラベルの貼り方、作業の順番などちょっとずつ改善するだけで、作業時間や歩行距離が大きく短縮される、というものでした。再現動画をみて、目からうろこでした。

効率的かつ質を高くすることで、本当に時間をかけたい患者さんの問診・診察の時間を確保できたり、ワークライフバランスを保つ生活につながったりするという色々なメリットがあると改めて感じました。

今回は事務職や医療職など含め、学外からもいろいろな職種の方が参加していて、どんな仕事や作業にも汎用性のある内容だと実感できました。

日々の業務では、まだまだ自分の未熟さに直面する毎日ではありますが、質と効率をあげる技能は、「練習すれば向上する」、という今回のレクチャーのメッセージに背中を押された思いでした。

運営スタッフのみなさん、ありがとうございました。

ほかのノンテクニカルスキル研修も楽しみにしています。

シニア1年 坂倉明恵

——————————————-

【日常の風景シリーズ】大学院リサーチセミナー

リサーチセミナーの様子

毎週金曜日の14:30~17:00に、地域医療システム研究棟にて、大学院 地域医療教育学分野のリサーチセミナーが行われています。

セミナーでは修士および博士の大学院生が持ち回りで研究の進捗報告を行い、それに対して指導教員の先生方からのコメントを頂き、また大学院生同士のディスカッションも行います。

当教室の大学院生は医師だけでなく、理学療法士や薬剤師、柔道整復師などさまざまなバックグラウンドを持っており、研究テーマも多岐にわたっています。様々な研究について、大学院生同士で意見交換できる機会は、とても貴重な学びの場になっています。

4月には、新入生3名(博士課程2名、修士課程1名)を迎えて、また、新たな視点からのコメントをもらうことができ、ますます、活発なディスカッションになっているように思います。

博士課程4年 河村 由吏可

業務改善の講習を受けました

2016年6月6日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション

後期研修医3年目の久野です。

私は今、桜川市にある大和クリニックという診療所で在宅研修を行っています。多職種で業務に取り組む中、業務の改善をどうやって行っていけばいいか学びたいと思い、今回TEAMS-BP※を受講しました。

今回の講習で一番印象に残ったことは、業務の中でのムダに「気付く」ことがいかに重要かということでした。普段何気なく行っている診療業務を客観的な指標を用いて、細かく分けていくと「何でいつもこうやっていたんだろう?これってもしかして、もっと良い方法があるのかもしれない」と思わぬ発見がいくつもありました。

特にTEAMS-BPの第3段階で、業務の各行程を「取り去る」「結合する」「組み替える」という指標で見直し、整理していくことは、誰にでも分かる明確な改善方法だなと感じました。

今後は、日々の研修の中で今回の受講で学んだことを1つでも取り入れ、効率的で質の高い在宅ケアを行えるよう多職種で協力していきたいと思います。

チーフ1年 久野遥加

※:TEAMS-BP(Training for Effective and Efficient Action in Medical Service – Better Process)とは、企業における業務改善のために開発されたTWI(Training Within Industry)を医療業界に取り入れるため、筑波大学附属病院 総合診療グループが中心となり開発したプログラムの一つです。

筑波メディカルセンター病院 多職種カンファレンス

2016年6月5日テーマ:筑波総合診療グループ, 筑波メディカルセンター病院

カンファレンスの様子

筑波メディカルセンター病院総合診療科では,毎週月曜日の午後に多職種カンファレンスが開かれています。

担当医が,受け持っている入院患者さんのプレゼンを行い,患者さんの退院に向けて,病棟看護師,理学療法士,言語聴覚士,医療ソーシャルワーカーといった多職種の皆さんと協議します。

退院に向けて何が必要なのか,皆で考え共有するための大事なカンファレンスです。すぐに具体的な行動に移せるように、週のはじめに開催されているのがポイントです。

飲食自由で雰囲気もよく,毎回活発な議論が行われており,勉強になることが多いです。

ときには病院の枠を超えた連携が必要なときもあり,総合診療科らしさを感じることのできるイベントの一つだと思います。

医学的な知識・技術だけでなく,こうしたカンファレンスを通して他職種とのコミュニケーション能力も向上させていきたいです。

シニア1年 竹内優都

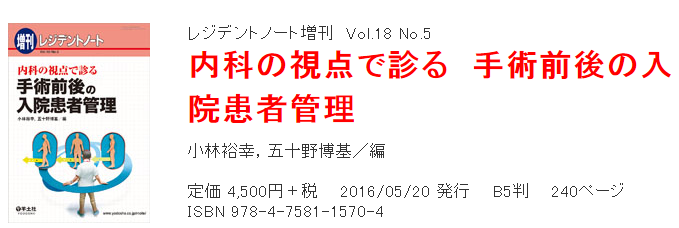

レジデントノート増刊号「内科の視点で診る 手術前後の入院患者管理」

2016年6月2日テーマ:筑波総合診療グループ, 水戸, 未来医療GP

レジデントノート増刊号「内科の視点で診る 手術前後の入院患者管理」を共同で編集・執筆しました。

https://www.yodosha.co.jp/medical/book/9784758115704/index.html

水戸協同病院総合診療科でいつも行っている手術前後の患者管理を、エビデンスと経験を織り交ぜてエキスパートに執筆していただきました。編集作業として全ての原稿に眼を通し、短期間で自身の知識の整理もさせてもらいました。

以下、内容を簡単に紹介します。

手術を受ける患者も高齢化し、複数の内科的基礎疾患を抱えている。病院の総合医は、外来受診を契機に悪性腫瘍など手術適応の疾患を見つけ、病期を診断し、外科へ手術依頼する。外科からの術前コンサルトを受ける。そして、予定された手術までに体を最適化して、手術しやすい状態に置き、合併症を予防する。心臓など追加検査が必要かもしれない。検査のやりすぎも手術の遅延を招くので害である。薬剤は一定期間休薬が必要なものがあれば、増量するものもある。ときには手術の延期や、手術をしないという選択肢も考えなければならない。

また、予想外に起きた術後合併症に対して、発生した段階からコンサルタントとして介入する。主科に対して、迅速に具体的で簡潔なアドバイスをし、ときには全身管理を引き継ぐ。

管理は、普段どおりの病歴聴取、診察で開始し、これまでの検査データ・治療歴・生活についても包括的レビューを行い、患者の全てを把握する。そして、周術期のエビデンスに照らし合わせて、ICUのようにシステムごとの管理方法を漏れなく計画する。

これが1冊に凝縮されています。

自信をもってオススメできる1冊です。

(筑波大学総合診療グループ/水戸協同病院総合診療科 五十野博基)

「船中泊を伴う自然教室」の帯同医を経験しました

2016年6月1日テーマ:筑波総合診療グループ, 水戸, 未来医療GP

5月16から20日まで、中学生の船中泊を伴う自然教室に帯同医として行ってきました。

これは水戸市全校の2年生が毎年いくつかのグループに分かれて行っている行事で、私は4校合同、約300名の旅に1人で同行しました。

船中泊の名の通り、大洗—苫小牧間を18時間かけて、商船三井フェリー「さんふらわあ」で移動します。北海道では水戸市立常澄中学校のグループに同行し、日高、旭川、札幌を旅しました。

道内では病院もあるため、私の主な仕事は往復の船中での生徒の症状対応でした。解熱剤、酔い止め、抗生剤、ブドウ糖、ステロイド、エピネフリン、ジアゼパム、プロカテロールなどの薬剤や針とシリンジなどの物品をカバンに詰めて、始めての長距離フェリーに乗り込みました。

幸い波は穏やかで、生徒さんは元気で、大きな事象はなく船旅を終えました。船中では医師について職業講話も行いました。

病院のみで働いてきた総合内科医が、限られた物品をもとに一人で診療を行うことに緊張感を覚えるとともに、普段マンパワーや設備の揃った総合病院の中で働くありがたさを感じました。このような地域貢献を経験できたことも有意義でした。

(筑波大学総合診療グループ/水戸協同病院総合診療科 五十野博基)

ワークショップ実施報告(The 1st International General Medicine Festival)

2016年5月31日テーマ:筑波総合診療グループ, 水戸

5月28-29日にThe 1st International General Medicine Festival (IGMF)が開催されました。

イベントのホームページはこちら

2日目にワークショップを担当された、水戸協同病院総合診療科の五十野先生より感想をいただきましたので、ご紹介します。

———————-

著名な指導医陣が15分毎のレクチャーや、30-40分以内のハンズオンセミナー、ワークショップを怒濤のごとく繋いでいく、まさに祭りの二日間でした。

そんな祭りで我々は、内科身体診察シミュレーションを行う機会に恵まれ、32名を対象に「検眼鏡ワークショップ」を行いました。

短い時間の中で全員が眼底を見られるようになるか不安がありましたが、スムーズな運営や十分な準備のおかげで、全員がパンオプティックで眼底を観察することができたようです。

水戸協同病院のメンバー(小林・熊谷・児玉・梶)と、徳田先生、ウェルチアレンジャパン株式会社4名の協力があって、それぞれのアイデアも取り入れた指導がなされたことで、成功させることができました。

我々以外のワークショップでも、キャリア成功やタイムマネジメントに関するものなど、心に響く話が聞けました。これまでのワークショップやプレゼンテーションの経験、また他施設での研修で得たつながりがあったからこそ、今回のワークショップ開催につながったと感じています。

これからもどんどんワークショップに参加して経験を積み、自分たちでも開催していきたいと思います。

筑波大学総合診療グループ/水戸協同病院総合診療科 五十野博基

———————-

初期研修医 植松先生が総合診療科ローテーションを修了しました

2016年5月23日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

研修修了証を受け取る植松先生(左)と前野教授(右)

2016年4月~5月前半を総合診療科で過ごした初期研修医 植松洋先生から、ローテーションを終了した感想をいただきました。

非常に真摯に研修に取り組む姿が印象的で、短い期間の間にどんどん成長される姿に、将来への期待が膨らみました。

植松先生からコメントをいただきましたので、ご紹介します。

———————-

私にとって人生初の研修が、今年4月から総合診療科にてスタートしました。

他大出身の研修医である私にとって慣れないこともたくさんありましたが、そんなことを忘れてしまうくらいスタッフの方々に温かく接していただきました。

また、外来診療にはじまり、総合診療や地域医療にまつわる医療政策に関することまで、幅広い、熱心なご指導をしていただきました。私の総合診療科での研修は一か月半でしたが、不安と期待が入り混じり自身の未熟さへの気づきと新たな発見が連続するとても濃厚なものとなりました。

医師としての第一歩目を総合診療科で過ごせたこと、そこで学んだ多くのことは私の、医師としての人生にとって、かけがえのない財産になったと感じております。

———————-

(スタッフ 片岡 義裕)

1周年記念展示始めました(北茨城家庭医療センター)

2016年5月30日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション

2016年6月1日で北茨城市民病院附属家庭医療センターが開院1周年を迎えるにあたり、記念の展示をしようと皆でアイデアを出しあって、患者さんやご家族にもメッセージを寄せていただきました。

まだ募集開始から4日ほどですが、温かい応援のメッセージや健康への願いがこんなに集まりました。

「スタッフが親切」という言葉が多く見られたり、外来患者さんに「在宅医療頑張ってください」と応援していただいたりして、本当にありがたい気持ちです。

お子さんからも「元気にしてくれてありがとう」なんて言葉をもらえて皆で感激しています。

医師の似顔絵や周りのデザインは全て事務さん達が考えて作ってくれました。明日は第二弾の飾りつけをします。2ヶ月くらいは展示している予定ですのでご興味ある方はぜひ見に来てください。

北茨城市民病院附属家庭医療センター 宮澤 麻子

【日常の風景シリーズ】利根町国保診療所

2016年5月29日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 利根町

地域医療教育ステーションのひとつである利根町国保診療所には、赤ちゃんから100歳まで、幅広い方々が受診します。

受診理由も様々で、ある日の午前外来の患者さんは、以下のような感じでした(一部抜粋)。

「いつもの便秘の薬をください」

「健診でコレステロールが高いと言われた」

「認知症で通院中、数日前に処方した定期薬がもうなくなった」

「保育園の健診で湿疹を指摘され、受診を勧められた」

「睡眠薬をどうしても毎日飲まないと眠れない」

外来の診療内容はどちらかといえば地味なのですが、改めて見返すと、バラエティに富んでいることに気がつきます。

私がこちらで診療するようになってもうすぐ7年ですが、その間に顔なじみになった人たちも増えてきました。

上記の受診理由の幅広さの上に、診療の「継続性」が加わると、何とも言えない面白さ、やりがいが出てくることを感じます。

診療所で使っている絆創膏やシール

小さなお子さんの予防接種も毎週行っています。

絆創膏に、診療所職員で持ち寄ったシールを貼付けたり、診察室をキャラクターの折り紙、おもちゃや、イラストで飾ったりといった工夫も看護師さんがしてくれています。

子どもたちの心を癒すキャラクターたち

診察台周りの様子

この診察室は普段の外来でも使用しています。

成人の患者さんにとってはやや可愛すぎる感もありますが、患者さんの中には「あらかわいいねえ」「うちの孫もこのキャラクターが好きでね」など、喜んでくれる方もいます。

診療所の外に出ると、訪問診療、乳児健診、行政・施設との関わりなど、さらに色々面白いところもあるのですが・・それはまた別の機会にご紹介させていただきます。

(スタッフ 小曽根早知子)

【出版記念インタビュー】日本の高価値医療 High Value Care in Japan

2016年5月27日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

株)尾島医学教育研究所より、2016年5月11日 出版

著者:阪本、インタビュワー:片岡

今回は、日本の高価値医療 High Value Care in Japan (ジェネラリスト教育コンソーシアム) 徳田安春 (著, 編集)の出版を記念して、

片岡より、同僚の阪本直人氏に話を聞いてみました。

どうぞお付き合いください。

【この書籍について】

片岡:

まず、この本について紹介してください。

阪本:

はい。

ジェネラリスト教育コンソーシアムが、世に提言してきたシリーズ本の9巻目になります。

今回は、日本であまり行われていない「高価値医療 High Value Care」を、より積極的に医療現場に取り入れていきましょう。

それと同時に、日本でよく行われている「低価値医療 Low Value Care」を皆で、廃止していきませんかと、提言している内容となっています。

片岡:

世界的に、「医療の質を国民を交えて見直そう」という動きがあるのですか?

阪本:

米国の国民医療費の総額のうち約3分の1は「Low Value Care」であると米国の医療経済学者によって指摘されております。

そこで、米国に続き、カナダや英国、スイスなどでも、低価値なケアをリストアップして、医師と患者の双方に対して、その適応を「再考」するように促す活動が始まっています。

すべての国の医療に、Low Value Careはあると言われております。

片岡:

日本も例外ではないと。

阪本:

そうです。

そこで、徳田安春先生、藤沼康樹先生ら率いるジェネラリスト教育コンソーシアムが中心となり、

日本であまり行われていない「High Value Care」と、日本でよく行われている「Low Value Care」サービスを取り上げ、

そのLow Valueリストのなかで「避けるべき・止めるべき」ケアの優先順位を決定しようと動き出しました。

片岡:

本書の構成は、どのようになっているのですか?

阪本:

前述の「High Value Care」、「Low Value Care」に関して、テーマごとに分担執筆した記事が中心で、

先日、全国から第一線で活躍する医師が集まり、Low Value Care をテーマにディスカッションを行ったのですが、その内容をまとめ、提言した内容も記載されています。

さらに、巻頭特集では、国内外のChoosing Wiselyに関する動向について、海外視察レポートも交えて掲載されており、かなり読み応えのある本になっていると思います。

【阪本担当章、『ヘルスリテラシー向上のための患者教育』について】

片岡:

阪本氏が担当した章、『ヘルスリテラシー向上のための患者教育』について教えてください。

阪本:

これは、主に医師を対象にしたヘルスリテラシーに関する、いわば総説です。

ヘルスリテラシーに関するエビデンスや『ヘルスリテラシーが十分でない』患者さんへのサポート手段の実際を、症例を交え紹介しています。

片岡:

ちなみに、ヘルスリテラシーとは、具体的には、どういうことをいうのですか?

阪本:

そうでした。ヘルスリテラシーの説明が先でしたね。

ヘルスリテラシーとは、

健康情報を獲得し、理解し、評価し、活用するための知識のことで、さらに、意欲や能力も含めます。

これにより、日常生活におけるヘルスケア、疾病予防、ヘルスプロモーションについて、判断したり、意思決定をしたりして、生涯を通じて生活の質を維持・向上させることができるもの1,2)と定義されています。

分かりやすくいうと、中山和弘 先生は、「健康を決める力」と提唱されています。

片岡:

かなり幅広いですね。

知識だけでなく、情報の判断や実際の生活に活かす能力も含めているところが、ポイントなんですね。

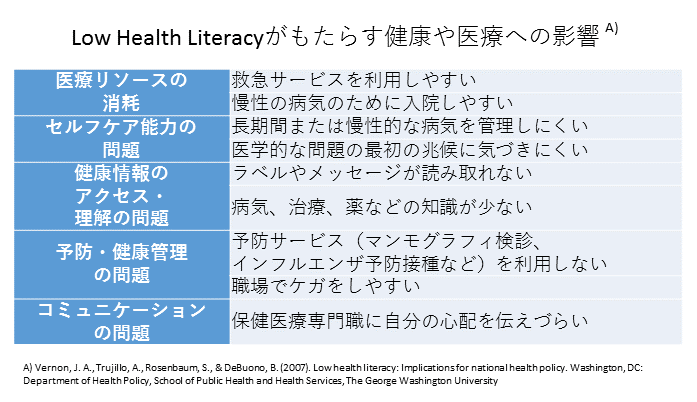

なお、ヘルスリテラシー(Health Literacy)が低いと、どのような問題を引き起こすのでしょうか?

阪本:

ヘルスリテラシーが低い集団では、受診や入院回数が増えるなどによる医療リソースの消耗や健康アウトカムの悪さなど、【表1】に示すような悪影響を幅広く生じさせることが分かってきています。

さらに、経済的には、全米で年間11~25兆円相当のダメージを与え、将来は160~360兆円と予測する報告3)もあります。

【表1】

片岡:

かなり広範なダメージを与えうるものなのですね。

国内外で、ヘルスリテラシーに関して、どのような議論が展開されているのですか?

阪本:

世界では、現在、アメリカ、ヨーロッパを中心に、ヘルスリテラシーに関連する研究が盛んに進められています。

日本では、石川ひろの先生、中山和弘先生らが、素晴らしい研究や知見を活発に発表されています。

当講座も一般住民を対象にしたヘルスリテラシー研究を行っております。

アメリカでは、米国健康政策の指針である Healthy People 2010にヘルスリテラシーが盛り込まれ、国をあげた健康づくりの指針に採用され、引き続き、Healthy People 2020にも採用されています。

このことからも分かるように、ヘルスリテラシーは、市民の誰もが持つべきライフスキルの1つでもあり、健康に関する知識や判断力を持つことは、健康維持やリスク回避にも必要ですし、医療を受ける際にも、患者家族が、意思決定にも参加できるようになることで、より納得のいく選択が得られるようになります。

さらに、健康や病気の「原因の原因」ともいえる、人々のライフスタイル、効果的なヘルスサービスの活用、健康を左右する環境といった、健康の社会的決定要因もコントロールできる能力としてのヘルスリテラシーが、重要視されるようになっています。

そのため、国民のヘルスリテラシーを向上させることは、アメリカの国家戦略の1つとして、位置づけられています。

片岡:

そのような背景もあって、「High Value Care」の章にヘルスリテラシーが取り上げられたのですね。

ただ、これまで、日本の医学雑誌や書籍では、ヘルスリテラシーを扱った記事は、見たことがないように思いますが・・・。

阪本:

そうなんです。

医師向けの書籍として、取り上げられたのは、今回が初めてだと思います。

この書籍の制作段階で、徳田先生より、「High Value Care」 を実践してゆく際にも必要不可欠となるヘルスリテラシーについて、大変光栄なことに、私へ執筆依頼があり、担当させていただきました。

片岡:

これだけ重要な概念にも関わらず、日本であまりヘルスリテラシーに関する概念が、まだ広まっていないのは、なぜでしょうか?

阪本:

ヘルスリテラシーに関する日本語で書かれた書籍は、現在のところ、極めて限られているのも、その原因の1つかと思います。

片岡:

ヘルスリテラシーは、全ての医療従事者が理解しておく概念ですよね。

阪本:

ええ。

それどころか、健康全般に関わることですので、医療現場で働く人だけでなく、企業の社員や一般の方にも広く知っていただきたいと思っています。

そこで、別の書籍の話になるのですが、医療従事者、及び医療系学生、さらに、一般の方にもお読みいただける、日本で初めてのヘルスリテラシーの教科書作りにも参加させていただきました。(こちらの記事をご参照下さい)

片岡:

皆でヘルスリテラシーを理解し、互いに助けあって、安心して健康的な生活が送れるようになったり、病気ともうまく付き合ってゆけるようになったりするといいですね。

【読者へのメッセージ】

片岡:

最後に、ヘルスリテラシーに関して、読者へのメッセージなどありましたらお願いします。

阪本:

このヘルスリテラシーという概念そのものは、医療従事者の誰もが、なんとなく持っている概念に近いものですので、理解しやすいと思います。

そもそも、ヘルスリテラシーという言葉を1997年にジャカルタ宣言でWHOが採択し、Don Nutbeam氏が普及させようとした背景には、ヘルスケア・プロフェッショナルの間で、そして、市民との対話を推進させるために、互いに概念を共有しやすくするための用語として、この”ヘルスリテラシー”を用いたのです。

このヘルスリテラシーの章を読まれた医師の皆さんには、まずは、医師の中でヘルスリテラシーという概念を広めていただきたい。

そして、医師だけでなく、多くの医療従事者とも、このヘルスリテラシー概念を広く共有していただければと思っております。

もちろん患者さん、そして、市民の皆さんとも。

医療の現場では、この章を読んでいただき、セルフケアの指導や、慢性疾患に関するセルフケアを支援する際などに、「この患者さんのヘルスリテラシーは、・・・」という発想を多職種で共有し、支援へとつなげてゆくためのきっかけとして活用していただければと思います。

片岡:

分かりました。私も同僚に共有してみたいと思います。

今日は、ありがとうございました。

阪本:

ありがとうございました。

- Sorensen et al. Consortium Health Literacy Project European. Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health 2012, 12:80

- 中山和弘.基調講演 ヘルスリテラシー=健康を決める力とつながり. KENKO KAIHATSU 2013;18(1).18-49

- Vernon, J. A., Trujillo, A., Rosenbaum, S., & DeBuono, B. (2007). Low health literacy: Implications for national health policy. Washington, DC: Department of Health Policy, School of Public Health and Health Services, The George Washington University

【5/28申し込み開始】 家庭医療学夏季セミナー つくば関連セッションのご案内

2016年5月26日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

2016年 8月6日(土) ~ 8月8日(月)に湯河原で行われる、

日本プライマリ・ケア連合学会の「学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー」にて、

筑波大学総診グループの先生方が、全部で3つのセッションを担当されます。

申し込みは5月28日(土)の午前0時(つまり金曜の深夜!)から始まるとのことですが、セミナーの人気が高く、

例年すぐにいっぱいになるとのことですので、申し込みをされる方はお早めにどうぞ!

以下、セミナーのホームページよりセッションの内容を引用します。

どれも非常に興味深そうな内容ですので、ぜひご応募ください!

【医療面接で体験!患者中心の医療の第一歩】

山本 由布 笠間市立病院/筑波大学総合診療グループ

高橋 弘樹 筑波大学総合診療グループ

中野 寛也 筑波大学総合診療グループ

劉 彦伯 筑波大学総合診療グループ

竹内 優都 筑波メディカルセンター病院

任 明夏 筑波メディカルセンター病院

宮崎 賢治 筑波メディカルセンター病院

任 瑞 大和クリニック

「患者中心の医療の方法」とは、家庭医にとって身につけておくべき大事な臨床技法のひとつです。

このセッションでは、その始めの一歩を学びます。この視点を持つと、患者さんと上手くいかないと思った時や、診察後に違和感やもやもやを感じた時の、解決の糸口になるかもしれません。

日々の出来事から診療に至るまでの場面を例に挙げ、できるだけ具体的に、かみ砕いて伝えられればと目下格闘中です。ロールプレイが苦手な方もお待ちしています。

患者中心の医療って何?と思ったあなた、医療現場だけでなく、最近学校や家庭(?)でも人間関係がうまくいかず元気が出ないあなた、参加をお待ちしています。

【診断学~つくば式 鑑別診断入門~】

五十野 博基 筑波大学附属病院 総合診療グループ 水戸協同病院 総合診療科

上田 篤志 筑波大学附属病院 総合診療グループ 水戸協同病院 総合診療科

佐久間 崇文 筑波大学附属病院 総合診療グループ 水戸協同病院 総合診療科

鑑別診断の挙げ方、考え方は経験していけばわかるもの?今年も、筑波大学総合診療グループと水戸協同病院が鑑別診断のノウハウを皆さんに伝授します!

診断学は大学の講義で何となく教わっていたとしても、実際の臨床現場の設定で実践していかなければ身に付きません。そして鑑別診断は、臨床現場では患者さんからの問診や身体所見でリアルタイムに動いていきます。

鑑別診断の考え方がわかれば、きっと明日からの外来実習や外来研修が楽しくなること間違い無しです!

【産業医を体験しよう!~「働く」を考慮した全人的医療を考える~】

田中 完 新日鐵住金株式会社鹿島製鉄所安全環境防災部 安全健康室

友永 泰介 新日鐵住金鹿島製鉄所

井上 大輔 新日鐵住金鹿島製鉄所

阪本 直人 筑波大学地域医療教育学

一日3回処方、3交替勤務者はどう飲むのでしょうか?

職場を変えるよう指示したら、仕事を失う羽目に!?

働くことと治療することが、うまく合わずに悩む患者がいます。

医療職からすれば、治療は命を守ることだから当然最優先と考えますが、患者にとってみれば、働いてお金を稼がないと家族が路頭に迷う、或いは生きがいを失って生きている意味さえない、と考えて働くことを優先する場合があります。

働くことと治療することは両立できるのでしょうか?個人アプローチだけではありません。経済活動という仕組みで動く企業をうまく利用することにより、そこで働く人を健康にする健康経営という概念もあります。

「働く」を考えることで全人的医療を実践し、公衆衛生に貢献する、産業医の魅力を体験しよう!

モーニングレクチャー『理学療法士の魅力』

2016年5月26日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

本日は、理学療法士であり、我らが地域医療教育学 研究員の後藤先生から、モーニングレクチャーがありました。

医学生、シニアレジデント、大学院生(薬剤師)、スタッフドクターらが参加し、

参加者からは、「理学療法士って、こんなに面白いんだ!」などの感想が聞かれました。

さらに、「こういうの、夏期セミナーや日本プライマリ・ケア連合学会のワークショップとか、やった方がいいよね!」などの

反響があり、今後の展開が楽しみです。

次回も、別のテーマで後藤先生がレクチャ-してくれますので、こちらも楽しみです。

(阪本 直人)

6月25日(土) つくば家庭医・病院総合医プログラム説明会のご案内

2016年5月26日テーマ:筑波総合診療グループ

6月25日(土)に、当グループで予定している研修プログラムの説明会を行います!

家庭医療や病院総合医に興味があるという方はもちろん、将来の進路を決めかねているという皆様もぜひご参加下さい。

当日は各研修施設の担当者や後期研修医が出席して、皆様からの質問にお答えします。

懇親会もありますので、こちらもご参加下さい。懇親会のみの参加も歓迎します!

日時:2016年6月25日(土)15時30分~

場所:筑波大学医学系 4A483

対象:初期研修医2年目、1年目、医学生、その他当グループでの後期研修を考えている医師

内容

1 研修プログラム(予定)の概要、新専門医制度についての解説

2 レジデントの声・各研修施設の紹介

・筑波大学病院

・筑波メディカルセンター病院

・水戸協同病院

・診療所

3 質問タイム

4 懇親会 18時30分~ 場所: Cafe & Bar Cruise(クルーズ)

当日は、カジュアルな服装でご参加ください。

参加希望の方は、総合診療科 soshin●(←アットマークに変えてください)md.tsukuba.ac.jp までご連絡ください。

Facebookでも随時情報を発信していきますので、是非チェックしてください!

「第三回総合診療・家庭医療セミナーinつくば」に向けて

2016年5月25日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

「第三回総合診療・家庭医療セミナーinつくば」開催に向けた

初回の運営ミーティングが5月23日に行われました。

このセミナーは、全国の医療系学生や初期研修医などを対象に、

つくばの総合診療・家庭医療の魅力を伝えるべく2014年から行っているものです。

(第2回のブログ記事はこちら)

このセミナーでは、筑波大学の学生が主体的に運営にか関わっていることも

特長のひとつです。

今年のセミナー運営に携わる、筑波大学医学類3年の加藤君からメッセージを

いただいたので、ご紹介します。

—————————

5月23日に第1回目のミーティングを開催し、セミナーの日程や

ワークショップの内容、今後の開催に向けた予定などを先生方と話し合いました。

私は昨年、参加者兼当日スタッフとしてセミナーに参加させて頂き、たくさんのこと

を学び、素晴らしい方々とお会いすることができました。

今回も昨年以上のものができるよう、代表として精一杯務めさせていただきます。

頼りない身ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。

開催日は2016年11月12日(土)に決まりましたので、

参加したいという方や興味がある方は同日のご予定を空けておいてくださると光栄です。

よろしくお願いいたします。

筑波大学医学群医学類3年

加藤久貴

—————————

海外シンポジウムに参加してきました

2016年5月24日テーマ:筑波総合診療グループ

2016年5月14日にシンガポールで開催されました、The 3rd Japan-Singapore Inter-Professional Collaboration Symposium(JSIP)参加させていただきましたので報告します。

JSIPとは、これから日本を追いかけるようにして「高齢社会」に突入することが予測されているシンガポールと日本が共同して、各国における他職種連携や患者ケアをより良いものにすることを目的に開催されているシンンポジウムです。

今回で3回目のとなるJSIPのテーマはSustainable Health for Aging Population 〜Community-Based Integrated Care〜でした。200名を超えるシンガポール国内の家庭医やMSW、リハビリスタッフ、看護師の方々が参加していました。

日本とシンガポールそれぞれから、家庭医や公的機関で政策立案に関わる医師の先生方がシンポジストとしてお話をされていました。高齢社会は日本だけの現象ではなく、アジア諸国や他の地域の各国でも近い将来に確実に迎える社会だと言われています。

医療情勢や保険体制、文化背景は違えど、この「高齢社会」という共通する現実に立ち向かうため、日本の医師としてできることは何かを考えさせられる、とても貴重な機会となりました。

(シンポジウムの詳細はこちら)

すべての内容をなかなか紹介しきれませんので、シンポジストの先生方の発表から、印象に残った言葉をいくつかご紹介したいと思います。

「エビデンスに基づいて、高齢社会への政策を作っていくために、高齢社会のトップを走る日本が果たすべき役割は大きい。介護予防やADLを上げるための様々な取り組みに関してもどんどん実践・研究し、エビンデンスを出して、世界に発信していくことが求められる。」

(感想:大学という教育・研究機関だからこそ積極的に果たす役割だね、と一緒に参加した前野教授から背中を押されました!頑張ります!)

「高齢者のQOLをあげるためにはIBASHOが必要。シンガポールでもそれを作るような政策を実行していく。」

(感想:シンガポールのシンポジストの方がIBASHO=居場所という言葉を使われているのが印象的でした。)

「日本の高齢者の中ではPPKが良いとされている。つまりは、Pin-pin-kororiです。」

(感想:亡くなる直前まで元気でいることです、とシンポジストの先生が紹介され、会場が「おーっ」どよめいていたので印象的でした。 )

「小医でも、中医でも、大医、どの立場においても家庭医が果たす役割は大きい。」

(感想:日本語では、上医は国を医し、中医は人を医し、下医は病を医すと言われていることと同義と思います。どの立場になるにも、まだまだ研鑽が必要ですが、大中小医のどの視点も持ち、必要とされるそれぞれ場に応じて、それぞれの視点で力を発揮できる医師でありたいと思いました。)

以上です。

送り出してくださった、大学スタッフの皆様、研修先の病院の先生方には大変感謝しております。ありがとうございました。

(チーフ1年 大澤さやか)

つくば家庭医・病院総合医プログラム 後期研修医との食事会が開催されました!

2016年5月22日テーマ:筑波総合診療グループ

5月21日につくば家庭医・病院総合医プログラム 後期研修医との食事会が開催されました!

筑波大学に限らず、様々な所属の医学部5年生〜初期研修医2年目の先生まで、10名を超える方々が集まってくださいました!

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

みなさんがおそらく気になるであろう「新専門医制度がどうなるのか?」や「総合診療医とは?」という疑問について、また普段のレジデントの生活のことまで、各レジデント・スタッフの思いをたくさんお聞きいただけたのではないかと思っております。

つくばのレジデントとしても、いろんな方とお話ができ楽しいひとときとなりました。ぜひ、仲間に加わって、一緒に働きたい!と思う方々ばかりでした。やはり、互いを知るためには、直接お話しさせていただくことに勝るものはないなと思いました。

次回は、6月25日にプログラム説明会を行います。 さらに詳しいプログラム内容や今後の専門医制度の動向なども含めてお伝えできればと思っております。

つくばのスタッフ、レジデント一同皆様のお越しをお待ちいたしております。ちょっとだけ話を聞きたいなという方の参加も大歓迎です!ぜひ、お越しください。

(チーフ1年 大澤さやか)

【日常の風景】レジデントケースレビュー

2016年5月17日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

総合診療科 選択クリニカルクラークシップ発表会

2016年5月10日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

去る4月27日、28日に大学の臨床講義室前フロアにて医学類6年生の選択クリニカルクラークシップ発表会が行われました。

選択クリニカルクラークシップとは、1年半の実習期間の後半に、希望する2つの診療科で4週ずつ実習を行うもので、総合診療科では、例年20~25名の学生の実習を受け入れています。当科の実習は、はじめの3週は、全国の地域医療現場で実習し、最終週に大学にて振り返りを行い、実習での学びをレポートやポスターを作成します。

http://pcmed-tsukuba.jp/education/area/program.php#anchor04

発表会は学年全106名による、ポスター発表で、まさに学会のポスターセッションです。今年も、総合診療科からは、「離島における医師の研修と生涯教育」「終末期の輸液の方針決定」「え!?こんな状態でも入院しないの?~在宅医療で問われる懐の広さ」など10演題の発表が有り、実習での疑問や学びを深め、学生が本当に生き生きとした表情で自身の言葉で発表してくれました。プレゼン練習を頑張りすぎて声がかれてしまったという方も。

その様子から、一人一人の成長ぶりがうかがわれて、胸が熱くなりました。

同時に、熱心にご指導くださった全国の指導医、スタッフと教育にご協力下さった患者様に心からの感謝の気持ちでいっぱいになりました。

この場をかりて、御礼申し上げます。

今回はじめて4週×2の計8週間実習をされた、栗原史帆さんから、実習及び発表会のコメントをいただきましたので紹介します。

——————————————————–

2ヶ月間、5カ所の診療所で総合診療科の選択CCをさせていただき、それぞれの診療所で教えていただいたこと、感じたことをもとに、「医療を受け、健康で長生きをすることだけで人は幸せになれるのだろうか?」というテーマを設定してポスターを作成しました。

地域医療について何の知識もなかった実習の序盤から、このテーマの設定に至るまでに高屋敷先生に沢山相談にのっていただき、資料の読み方や説明の仕方、ポスターを書く上でのお作法など、本当に沢山のことを教えていただきました。ありがとうございました。

調べた結果、日本人が自身の幸福度を決定する上では健康の他にも周りとの関係性、経済社会状況が影響していることがわかり、目の前の患者さんの疾患だけではなく、患者さんの背景、地域全体を考えることが、患者さんの幸せに繋がるのだと考えました。

総合診療科で実習した同級生の発表を聞いていて、行った診療所、体験した事は違えど、患者さんの背景を大切にすることや、患者さんを中心に考え、他職種で連携を取ることの重要性など、自分が診療所で感じたことを皆も同じように感じていたのだなと感じ、とても嬉しい気持ちになりました。

——————————————————–

文責 スタッフ 高屋敷明由美

2016年度初回のリサーチセミナーが行われました

2016年5月2日テーマ:地域医療教育学講座

4月8日に、今年度初回のリサーチセミナーが行われました。

リサーチセミナーでは、地域医療教育学の大学院生がそれぞれの研究テーマについて

発表し、他の大学院生や指導医のみなさんから意見をもらい、ディスカッションをしています。

今年度は、新たに修士1名、博士2名の方が入学され、当日は活気にあふれるセミナーとなりました。

博士1年の渡邊さんからコメントをいただきましたので、

ぜひお読みください。

——————————-

4月よりお世話になります、博士課程1年の渡邊久実です。

私は、筑波大学で看護学、保健学を学んだ後、公衆衛生学修士をとり、今年から博士課程に進学しました。

修士では、地域在住高齢者を対象とした疫学研究や地域でのヘルスプロモーションの実装研究に取り組んでおり、この研究室で、さらに地域での健康維持に向けて医学的な研究の視点を身につけたいと思っています。

リサーチセミナーではいろいろな研究を皆様から学ばせていただくことができ、本当に勉強になることばかりです。

まだわからないことも多く、ご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、一日も早く立派な一員になれますよう頑張りたいと思います。

ご指導の程どうぞよろしくお願い致します。

渡邊久実