秘書さんへのクリスマスプレゼント

2016年12月23日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

先日、大学にて、普段お世話になっている秘書さんの方々に、総合診療科の医師一同からクリスマスプレゼントが贈られました。

秘書さん方へのクリスマスプレゼント

高屋敷先生が代表して選んでくださった、緑と赤のクリスマスカラーで彩られた、和三盆でできたお菓子でした。(おいしそうですね!)

2016年もあと1週間となりました。

1年間様々な出来事があったかと思います。このブログでも、さまざまな記事をお届けさせていただきました。

来年も、皆様にとって幸せな1年になることをお祈りいたします。

指導医(ブログ担当) 片岡 義裕

第3回総合診療・家庭医療セミナーinつくば 実施報告その3

2016年12月22日テーマ:筑波総合診療グループ

11月12日に筑波大学で行われました「第3回総合診療・家庭医療セミナーinつくば」の各セッションの様子について、担当したスタッフの方からご紹介いただきました。

「医療から在宅へ 始めよう多種職連携」

北茨城市の医療機関に勤務する多職種でセッションを行いました。家庭医療センターの高橋聡子先生、北茨城市民病院の海老原、同院退院支援看護師、理学療法士、ソーシャルワーカー、近医専属のケアマネージャー、訪問看護ステーションの訪問看護師がセッションに参加しました。85歳男性の脳梗塞患者が、リハビリを終えて自宅退院を控えているというセッティングについて、グループごとにディスカッションしてもらい、その後講師でデモンストレーションを行いました。

参加した研修医や学生たちからは、「実際に病気が治ってもADLが低下した患者が自宅に退院して生活するためには、これだけ多くの手続きが必要で多職種の連携、協働が必要だということを学んだ」という声が聞かれました。 私(海老原)も数回の打ち合わせを通して、多職種連携の重要性について改めて理解を深める良い機会になったと思います。

(レジデント 海老原 稔)

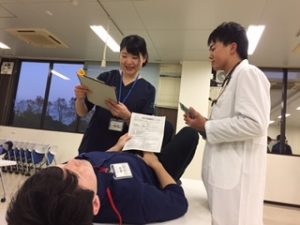

ディスカッションの様子

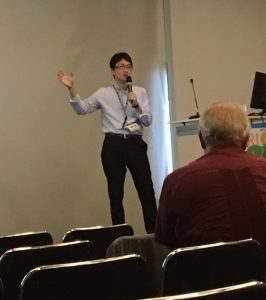

「総合診療医のキャリアについて語ろう」

「総合診療医ってどんな働き方をしているのだろう?将来どうなるの?」という不安を持っている学生や研修医に向けて、実際に働いている総合診療医と話す機会を設けて不安を吹き飛ばしてもらうため、片岡先生と一緒にセッション内容を考えました。当日は低学年の方々も多く総勢約15名の学生さんが参加してくれました。

最初は私の総合診療医としての働き方について症例を通じて紹介し、その後少人数のグループに別れて講師の先生方と話し合う時間をたっぷり設けました。セッション終了後には、学生さんから「総合診療のすばらしさ、面白さ、どういう気持ちで総合診療医として働くべきなのかなどを聞くことができました。」、「女性のワークライフバランスについて現実的な話が聞けました!」など嬉しい意見を頂けました。また、講師の先生方からも、目のキラキラした学生さんたちによりモチベーションがさらに高まった、などの意見が出ておりました。講師を務めてくださった先生方、ご協力ありがとうございました!

(指導医 細井崇弘)

学生からの質問に講師の先生方が答えています

第3回埼玉協同病院緩和ケア研修会

2016年12月19日テーマ:筑波総合診療グループ

研修会に参加された皆様

TMC(筑波メディカルセンター)+ODC(小田内科クリニック)+SKB(埼玉協同病院)の有田圭介でございます。

少し前の話なのですでにお聞き及びの方もおられるかもしれませんが、去る11月19日(土)20日(日)に第3回埼玉協同病院緩和ケア研修会(PEACE)が開催されましたので簡単に報告申し上げます。

参加者は医師12名、看護師3名、薬剤師3名の合計18名で、多くは埼玉協同病院および近隣の病院・薬局からの参加でしたが、長野市からご参加いただいた方も2名おられました。また若手研修医が多数参加していたこともありグループディスカッション・ロールプレイ等たいへん活気が感じられました。

第1回、第2回に引き続き今回も有田が企画責任者を務めさせていただきました。今回は講師として19日に木村洋輔先生と大塚貴博先生、20日に長岡広香先生にご協力を賜りました。

(山田歩美先生も少しお顔を出してくださり、各講師の先生も含めてファシリテーターも終始和やかな雰囲気でした。)

講師の先生方

2015年にPEACEより「緩和ケア研修会新開催指針」が発表され、今回はそれに基づいて行う初めての埼玉協同病院緩和研修会でしたが、各講師の先生方のご協力のおかげで概ね順調に運営できました。

ポストアンケートの設問でも概ね90%以上の正答率と参加者の皆さんによくご理解が得られたと感じました。

大塚先生の担当された「がん疼痛の評価と治療」はわかりやすく、明日からすぐに用いることができるとの評価を多くの参加者より賜りました。

木村先生ご担当の「オピオイドを開始するとき」と長岡先生ご担当の「コミュニケーション」はロールプレイを通じて患者とのコミュニケーションの大切さを感じたとの感想が多く寄せられました。

準備段階でご協力いただきました大学の浜野先生も含めましてこの場を借りて感謝申し上げます。

次回企画については全く未定ですが、今後も埼玉協同病院をお引き立ての程をお願い申し上げます。

J Hospitalist Network のClinical Questionに投稿しました

2016年12月16日テーマ:筑波総合診療グループ

皆さま利根町国保診療所でTNSAP( トネサップ)をして8kg体重が減った宮﨑です。

この度、五十野先生・小曽根先生監修のもとJ Hospitalist NetworkのClinical question(以下CQ)に「救急で困るTGA(一過性全健忘)」を投稿させていただきました。

タイトルの「一過性全健忘(TGA)」ですが、今回初めて経験しました。経験した際は指導医の先生方が診断基準を満たすことを確認し、診療方針も立て終えるまで2〜3分の出来事でした。ちなみに自分はあまりのスピードに呆気にとられていただけでした。

今回CQを作成するにあたり、誘因・症状の持続時間・随伴症状の頻度など文献を調べることを通して、診断基準以上の「TGAらしさ」が把握でき、臨床の深みを得られたことが印象的でした。

執筆にあたり、作成した資料に対して迅速なお返事とご指導をして頂いた五十野先生、毎週熱心に根気強くご指導いただいた小曽根先生 ありがとうございました。

文責 筑波大学総合診療グループ 2年目後期研修医 宮﨑 賢治

大学で、MKSAP勉強会を始めました

2016年12月13日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

みんなで問題を解いています

この12月から、生涯学習の一環として、アメリカ内科学会から発行されているMKSAP(Medical Knowledge Self-Assessment Program)という本を使って、1日1問ずつ問題を解くという試みを始めました。

朝にMKSAPで勉強するので、「朝AP(アサップ)」というタイトルにしました。

毎回担当者を決めて、あらかじめ問題と解説の日本語訳をしてもらいます。その場で担当者が問題を読み、みんなで1分くらい考えたあと、担当者が解説を日本語で説明します。

まだ始まったばかりですが、内科領域の問題がまんべんなくちりばめられており、短い時間で知識の復習やちょっとした新たな気づきを得られる機会になっているようです。

朝の忙しい時間帯に行っているので、細く長く続けられるようにしていきたいと思います。

指導医 片岡 義裕

ポタリング部発足

2016年11月29日テーマ:筑波総合診療グループ

ポタリング部だよ!全員集合

皆さまお久しぶりです。腹筋を6つに割ることを目標に食事制限・運動をしている、レジデントの宮﨑です。この度ポタリング部が発足しましたので、ご紹介いたします。

11月23日(水)に第1回ポタリング(ゆっくりしたサイクリング)が筑波でひっそりと開催されました。

今回は初めての試みとして、ポタリング部員の5人が参加しました。車種はミニベロ(小径車)〜ロードバイクでした。

速度としては18-23km/hrで有酸素運動ですが、途中休憩ありです。

距離は片道 18km程度で2時間半、コースは大学出発で、りんりんロードを北上して筑波山方面を向かいました。紅葉が非常に綺麗で、もうすぐ全て枯れてしまう所に諸行無常を感じました。

1月あるいは2月頃に部員の予定が合えば第2回開催予定です。その際は皆さまにお知らせします。

総合診療グループ、グループ関係者、グループに入りたいという皆さま、時間が合えばぜひ私たちと一緒に自然溢れる茨城の地を自転車で回りませんか?

ポタリング部部長(仮) 宮﨑 賢治

茨城県 総合的診療を学ぶ特訓ゼミ

2016年11月27日テーマ:筑波総合診療グループ, 水戸

ケースプレゼンの様子

11/12—13に茨城県 総合的診療を学ぶ特訓ゼミが大洗で開催されました。なぜか「第3回総合診療・家庭医療セミナーinつくば」と、「大洗あんこう祭り」に日程が被りました。

開催趣旨は、「茨城県地域医療支援センター特別講師(JCHO本部顧問)である、徳田安春先生の総合監修により、「臨床推論8番勝負」と題して”実践志向”であり、かつ”グローバルな視点”から、”徹底した臨床推論能力の習得”をテーマとする講義・グループ討議・ケースカンファレンスを行います。」です。

医学生・研修医40名に対して、私は3番目に登壇し、ケースプレゼンを50分で行いました。振り返れば、1人で1つの症例を聴衆にプレゼンするのは、2012年夏の鹿島GIM以来でした。

内容は、PC学会の夏期セミナーで毎年行っているつくば式診断学と同様で、病例や所見の情報を小出しにしつつ、鑑別診断を挙げ、さらに挙げ、それを絞りこんでもらいました。特に鑑別を網羅的にあげることが難しいと夏期の経験から考え、最後ではなく、途中にコリンズのVINDICATE鑑別診断法でレクチャーを挟んでみました。※それでも難しかったようです。

最終診断にはサプライズがあり、皆さんに楽しんでもらえたと思います。

私の今回の収穫は、スクリーンが聴衆から遠いことを事前の確認で知っていたので、キースライドを小出しの配布資料で補完できたことです。会場によって、広くてスクリーンが小さい、プロジェクターの出力不足で暗い、聴衆と同じ高さで下の方が見えない、背中を向けて座る聴衆がいる、サブスクリーンの有無などが違います。事前に会場の様子を知っておくと、スライドの微調整や配布での対策が可能です。最近ようやくそこに気が配れるようになりました。45.0分で終わらせるつもりが、事前の時間配分を間違えて50.0分きっかりになったのは、次への課題です。

グループ内でもプレゼンの勉強会が予定されているとか。プレゼンも勉強で知識を仕入れ、実践し、振り返ることが大事ですね。

水戸協同病院 総合診療科 五十野博基

学校では教えてくれない!?医療にまつわるおカネの話

2016年11月24日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

11月12日 第3回 総合診療 ★ 家庭医療全国公開セミナーin Tsukubaのセッションとして行われた「学校では教えてくれない!?医療にまつわるおカネの話」について、ご報告いたします。

このセッションは、「授業で習う機会の少ない医療費について知りたい!」という学生の思いを発端に、つくば総診の医療費初心者(!?)のメンバーとベテラン医療事務の芦野さん(さいたま総合診療医・家庭医センター)とでゼロから作っていきました。「無駄遣いをしない医療者になろう!」という目標のもと、寸劇やクイズ、医療費の計算のワークなどの参加型の構成で、医学部1年生~6年生まで計11名が参加しました。

導入として行った寸劇では、研修医が救急外来で、便秘による腹痛の患者さんに、問診・身体診察もままならぬまま、エコー・採血などの検査を行い、たくさんお金を払わせてしまったというシナリオで、医療費について考えることの大切さを実感してもらいました。筑波大学医学類3年の三石さんからは、「自分が医師になった時には、きちんとした問診・診察を行い、必要な説明と検査を行うことで患者との関係も、医療費もベストを目指していきたいと感じました」と感想をいただきました。

腹痛患者さんの診療の寸劇

「医療費のいろは」と題したレクチャーでは、保険証の種類によって患者さんの窓口負担金に違いがあること、診療報酬制度の仕組みなど、診療現場ではなかなか見えないお金の動きについてお伝えしました。

クイズでは、お金の話題にちなんで「一葉チーム」「諭吉チーム」「英世チーム」「式部チーム」の4つのチーム対抗で行いました。検査のクイズでは、血液検査・画像検査などを点数の高いものを考えてもらいました。クイズの最後には応用編として、「田舎vs都会」で医療費の比較をしてもらいました。「保険対象」ならば、その他の環境やサービスが違っても、同じ診療なら値段は変わらないことを学んでもらいました。

レクチャーの様子

総まとめとして、カルテから医療費を計算するというワークを行いました。医療費の計算はとても複雑ですが、ここまでで得た知識を総動員し、力を合わせて取り組んでいました。栄えあるピタリ賞を勝ち取ったのは、クイズも全問正解だった一葉チームでした!

医療費の計算をする参加者の皆さん

参加の皆さんからは、「点数の仕組みが分かり、こんなに色々なところでお金がかかっているのだと驚いた」「医療費の計算って大変。事務の人はこれを1人1人にやっているのか!」などの感想があり、低学年から高学年まで好評でした。今回のセッションを通して、患者さんの視点や医学知識だけでなく、「医療費」のことも意識する医療者に将来なってもらえればと願っています。

(レジデント 久野遥加)

オーストラリア・シェパートンの家庭医療視察の報告

2016年11月23日テーマ:筑波総合診療グループ

Shepparton Medical Centreの外観

オーストラリア・メルボルン大学との交流として、2016年10月3日~8日に行ったシェパートンの家庭医療視察についてご報告します。

今回の視察の概要については、以前ご紹介しました、2016年10月11日のブログを御覧ください。

オーストラリアでは、General Practitioner(以下、GP)という「かかりつけ医制度」が定着しており、プライマリ・ケアにおけるGPの役割が大きく、GPによる医学教育が普及しています。

今回訪れたシェパートンは、農業が盛んなオーストラリアの田舎町でした。中核となる病院は1箇所であり、その向かいにメルボルン大学の教育診療所のひとつである「Shepparton Medical Centre(以下、SMC)」と医学生が授業を受ける施設や宿舎がありました。

SMCでは、GPの診療の見学を通して、GPが様々な背景を持つ患者に対して包括的にケアを行い、臓器別の専門家と連携しながら継続して診療を行っていることを学びました。GPが「かかりつけ医」となる仕組みは、臓器別専門医が少なく、医療資源の限られる田舎において重要な役割を果たしていると感じました。

GPによる診療の様子

街の中心に位置する「Lister House Medical Centre」では、GPの専門医資格である、The Royal Australian College of General Practitioners(RACGP)を昨年取得されたDr. Chickの診療を見学させてもらい、診療の合間にはオーストラリアのレジデント制度についてお話を伺うことができました。

また、今回の視察をコーディネートして下さったDr. Helen Malcolm(GPであり、メルボルン大学医学部のカリキュラムを作成されている先生)のご厚意で、医学部3年生の地域医療実習の振り返りやロールプレイによる臨床推論の学習の見学をさせてもらいました。豊富な臨床実習に加えて、GPが「地域で必要とされる医療」や「診療所でよく出会う症候の鑑別」について医学生に教える環境があることが、地域の診療所でGPが活躍する環境を作っているのではないかと感じました。

10月7、8日の2日間は、The Shepparton Agricultural Showという農業の祭りでのメルボルン大学の医学生によるボランティア活動に参加しました。血圧測定による健康チェックやTeddy Bears’ Hospitalという幼い子どもたちに医療に親しんでもらう活動が行われ、医学生にとって地域住民とコミュニケーションを取る学びの場になっていました。

今回、GPによるプライマリ・ケアの診療、医学教育を見学することを通して、オーストラリアと日本の家庭医の役割、教育手法の違いを知ることができ、とても貴重な経験となりました。

医学生によるボランティア活動

(レジデント 久野 遥加)

論文執筆報告:破傷風ケースシリーズ

2016年11月21日テーマ:筑波総合診療グループ, 水戸

水戸協同病院の破傷風3例と邦文誌の6例を使ってケースシリーズを書きました。

水戸協同病院の破傷風3例と邦文誌の6例を使ってケースシリーズを書きました。

Tetanus in the Elderly: The Management of Intensive Care and Prolonged Hospitalization

https://www.jstage.jst.go.jp/article/internalmedicine/55/22/55_55.7131/_article

きっかけは、集中治療室で、破傷風の高齢者の気管挿管した症例を続けて診療したことです。

私は筑波グループでは稀有な、集中治療をサブスペシャリティーとして研修し、集中治療専門医を取得しました。それでも重症の破傷風を診療したのはこれが初めてでした。

一体どれくらいの治療期間を要するのかと、UpToDateを調べても、記載はDuration of illness — Tetanus toxin-induced effects are long lasting because recovery requires the growth of new axonal nerve terminals. The usual duration of clinical tetanus is four to six weeks.とだけでした。なぜかというと、米国では予防接種が正しく行われており、発症者が極めて少ないからです。

Pubmed検索で、米国で同じように2例の破傷風高齢者に時間とお金がかかったという報告J Am Geriatr Soc 59: 552-553, 2011.と、日本の成人は予防接種ができていない事実を知り、このメッセージで出そうと決めました。目を通していた内科学会誌で、破傷風の日本語のケース1例もみつかったThe Japanese Society of Internal Medicine 104: 1464-1468ことから、さらに医中誌やgoogleで日本語論文検索を進め、計3+6例の人工呼吸器管理の症例で執筆しました。

他にも発表すべくストックした症例は数知れず。水戸協同病院は興味深い症例に溢れており、それを診断・治療しきる資源が揃っています。

執筆にあたり「論文作成ABC:うまいケースレポート作成のコツ」を熟読しました。初心者の症例報告や学会発表に重宝する1冊です。伝えたいメッセージは何か、新規性は何かを意識してネタを探すことが重要だと学びました。

水戸協同病院 総合診療科 五十野博基

第3回総合診療・家庭医療セミナーinつくば 実施報告その2

2016年11月18日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

11月12日に筑波大学にて開かれた、「第3回総合診療・家庭医療セミナーinつくば」で各セッションを担当された先生方からの感想です!

「ひとまずやろうぜ!診療所救急」

たくさんの学生さんたちに参加いただき、ロールプレイを交えながら実際に診療所勤務の医師になったつもりで対応の手順を体験してもらいました。参加してくれた学生さんたちの感想や講師陣の反省をもとに、ぜひ来年、再来年とより刺激的なセッションを提供できればと思います。

(シニアレジデント 上田篤志)

救急 ロールプレイの様子

「一歩進んだ医療面接」

今回初めてセミナーの運営に携わりましたが、ミーティングを重ねて議論を繰り返す中で、参加者のニーズを考えながらセミナーをゼロから作り上げていくことの難しさと終了後の達成感を感じました。反省点や今後の課題もありましたが、今後より良いセミナーの運営につなげていければと思います。

(シニアレジデント 孫瑜)

医療面接 ディスカッションの様子

「EBMのイロハ」

EBMについてなんとなく漠然としたイメージは持っていたのですが、どのように臨床に応用していくことが分かりませんでした。このEBMのセッションでは、エビデンスを基に患者さんにどのような説明をすべきかロールプレイの形で学習しました。論文などで得たエビデンスだけでなく、患者さんの状況や背景、感情のバランスをふまえた上で診療方針を決定することがEBMなのだと初めて教わりました。

(学生スタッフ 加藤久貴)

EBMセッションの様子

実施報告その3もお楽しみに! (スタッフ 片岡 義裕)

第3回総合診療・家庭医療セミナーinつくば 実施報告その1

2016年11月14日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

全体セッションの様子

皆様、こんにちは!

筑波大学医学群医学類3年の加藤久貴と申します。

去る、2016年11月12日に筑波大学で「第3回 総合診療☆家庭医療セミナー」が開催されました。

今回は講師の先生方や学生を含め、合計70名以上の方が参加してくださいました!!

昨年もこの「総合診療☆家庭医療セミナー」に参加させてもらったのですが、今回はスタッフの代表として参加させていただきました。

吉本先生、山本先生、片岡先生を初め、第1回代表の重光さん、第2回代表の三石君、コアスタッフの方々が支えてくださったおかげでこんなに素晴らしいセミナーにすることができました。ありがとうございます。

また、お仕事もありながら、お時間の合間を縫ってセッションの準備をしてくださった講師の先生方にも本当に感謝しております。ありがとうございます。

そして、何より、本日参加してくださった参加者の方のお陰で、セミナーを無事に終えることができました。

遠いところからはるばるつくばまで足を運んでくださり、ありがとうございました。

来年度も「総合診療☆家庭医療セミナー」を開催する予定です。

今回参加されました方も、参加できなかった方も、皆様に楽しんでもらえる・有意義な時間にしてもらえるセミナーをつくっていきたいと思います。

また皆様とお会いできる日を楽しみにしています。

(筑波大学医学群医学類3年 加藤久貴)

阪本ら3名の座談会が掲載された【ドクタラーゼ】第19号が、全国の医学生に届いています!

2016年11月16日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

医学生がこれからの医療を考えるための情報誌【ドクタラーゼ】第19号が、

全国の医学生向けに発行されています!

阪本ら3名の座談会のテーマは、「誰もが自分の健康を主体的に獲得できる世の中へ」

座談会では、健康の社会的決定要因に関する概念や、

阪本が、患者さんと治療の目的を共有し、協働体制をつくるために普段心がけていることにも触れられています。

なお、この座談会でも出てきました、「健康の社会的決定要因」に関する概念は、新しい考えであり、この概念を伝えるのは容易ではありません。

その難問を我々の意図を汲み取って、うまく我々の座談会のストーリーに落とし込んでくださいました。

なお、この座談会の編集を担当された中田 菜摘氏が、自身のFacebokで制作秘話を語ってくださいました(ログイン必要)。

下記、抜粋してご紹介させていただきます。(ご本人の承諾を得ております)

(ここから)

10月25日、ドクタラーゼ第19号が発行されました〜

***

今回の特集テーマは、「保健の視点」です。

ただ長生きするだけじゃなくて健康に生きたいよね、だけど「健康である」ってそもそもどういうことだったっけ?というところまで踏み込んだ内容になりました(そもそも論が大好き)。

基本的には、超高齢化時代、平均寿命だけではなく健康寿命も伸ばすにはどうしたらいいかという問いが、この特集の出発点です(日本人の平均寿命と健康寿命の差は約10年)。

地域のお医者さん・保健師さんの取り組みを取材させていただいたり、産業保健について専門の先生にお話を伺ったりしてきました。

***

住民の方一人ひとりのお家を訪問して健診結果について丁寧にお話されている保健師さんのエピソードや、多くの人が健康について意識もしていない「職場」という環境で健康づくりを推進する産業医の先生方のお仕事についてのお話など、コンテンツは盛りだくさんなのですが、 Naoto Sakamoto先生、 Hiro Zakoji 先生、 Maho Haseda 先生をお招きした座談会記事は、医療関係者ではない方にもぜひ読んでいただきたい内容です。(阪本注釈:上記URLは、Facebookログインが必要)

タイトルは、「誰もが自分の健康を主体的に獲得できる世の中へ」。

この特集を作りながら、もやもやしていたことがいくつかありました。

「健康寿命を伸ばそう」というコンセプトが間違っていないことはわかっているのですが、「健康」でない人が生きづらい世の中になったら嫌だな、というのがわたしの率直な感覚でした。病気をしたり要介護になった状態の人が生きていることが良いことと見なされなくなってしまうとしたら、それはおかしなことです。「健康寿命の延伸」というスローガンは、ともすると「健康でなければ生きていてはいけない」という圧力にすり替わるのではないか、という違和感がありました。

また、「自業自得の糖尿病患者」に関する過激なブログが炎上していたのも、ちょうどこの記事の制作時期でした。当初は嫌悪感を感じながらも、「自業自得」という表現にどう反論すればいいのか、自分ではいまいち言葉が見つかりませんでした。

***

先生方とお話しさせていただいて、わたしが学んだことは大きく二つあります。

一つは、健康の社会的決定要因という考え方です。例えば食べすぎが祟って糖尿病になってしまった人がいたとして、食べすぎたのはその人が悪いのか。お金がなくてジャンクフードしか食べられなかったのかもしれないし、精神的ストレスにさらされて、たくさん食べることしか逃げ道がなかったのかもしれない。日々稼ぐことで精一杯で、そもそも「食生活に気を遣って長生きしよう」なんて思えない生活環境にいるのかもしれない。

おそらくまだまだ不完全な理解ですが、「健康」を個人の責任に帰結させないという考え方を知って、目の前が開けたような感覚がありました。

もう一つは、「何が健康か」は社会が決めることではなく、個人が決める価値だということ。病気があったり、介護が必要だったり、障害があったりする人が「不健康だ」と糾弾されるのは、言うまでもなくおかしなことです。一人ひとりが主観的に「自分は健康だ」と満足して生きられることにこそ価値があるし、医療も、社会も、第一義的にはそれをサポートすべきだと思います。

健診で悪い結果が出たとき、一方的に「あなたの生活はここが悪いからこうしなさい」と言われて行動に移す人は少ないでしょうし、正直、そんなことを言われるなら健診になんて行きたくなくなると思います。あるいは、言われたとおりにして、誰かに「健康」と認められたとして、その人は嬉しいでしょうか?

「こういうあり方が健康だからこうなりなさい」と押し付けるのではなく、一人ひとりの人がどう生きたいと考えているのかに寄り添い、それを尊重してこそ、保健活動の意味があると思います。

3人の先生方には、座談会当日のみならず、誌面を作り上げる過程でも議論を重ねていただきました。制作を通じて得たものは、ここに書ききれないほどあります。ほんとうにありがとうございました。

***

特集以外にも、・・・わたしの担当企画以外も、手前味噌ながらとっても読み応えのある記事が揃っています!

WEBでも読めるので、お時間あるときに覗いてみてもらえたらうれしいです。

(抜粋ここまで)

みなさま、医学生がこれからの医療を考えるための情報誌【ドクタラーゼ】第19号

ぜひお読みください。

記事:阪本 直人

WONCA World 2016 参加報告

2016年11月8日テーマ:筑波総合診療グループ

会場の看板

スタッフの片岡です。

11月2日~6日まで、ブラジルのリオデジャネイロで開催されたWONCA(World Organization of Family Doctors)のworld conferenceに参加してきました。

世界の様々な国の家庭医療に携わる人々が参加しており、講演やシンポジウムのほか、ワークショップもたくさん行われていました。

私も、「MOTIVES AND CONCERNS FOR PRACTICING MEDICALLY UNDERSERVED AREAS AMONG SIXTH-YEAR JAPANESE MEDICAL STUDENTS IN A SPECIAL QUOTA SYSTEM」と題して、医学部に地域枠で入学した6年生の、医師不足地域で従事する意思についての全国調査の結果を発表させていただきました。

発表の様子

初めての海外学会での発表で、うまく内容が伝わるか不安でしたが、発表後にカナダやオーストラリア、またスウェーデンの参加者の方々から質問をいただき、地域の医師不足は世界的な問題として認識されていることを感じることができました。

また、日本のほかの施設で活躍されている家庭医の先生方ともお話しすることができ、それもとても貴重な機会となりました。

来年はWONCAのRural Health Conferenceがオーストラリアで、またAsia Pacific Conferenceがタイで開かれます。どちらもブラジルよりは近い国ですので、是非皆さんも参加してみると、きっと素晴らしい体験になると思います!

片岡 義裕

前野哲博先生、浜野淳先生 お誕生日祝い

2016年11月1日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

ケーキのろうそくを吹き消す前野先生と浜野先生

10月31日に、浜野先生と前野哲博先生のお誕生日のお祝いをささやかながら行いました。

浜野先生が10月、前野先生が11月に誕生日を迎えられるとのことで、

秘書さんの用意してくださったケーキを当日医局にいたメンバーでいただきました。

前野先生のお祝いケーキ

浜野先生のお祝いケーキ

ハロウィン仕様の素敵なケーキでした。

お二人の先生方、おめでとうございます!

(スタッフ 片岡 義裕)

平成28年度第3回総合診療塾「家庭医のワークライフバランスを考える会」を開催しました。

2016年10月31日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

吉本先生ご講演の様子

2016年10月17日(月)に、「文部科学省未来医療研究人材養成拠点形成事業・筑波大学『次世代の地域医療を担うリーダーの養成』・総合診療塾」と「女性医師のキャリア形成を考える会(※)」のコラボイベントである、「家庭医のワークライフバランス を考える会」が開催しました。

本イベントでは筑波大学附属病院総合診療科の吉本尚先生と小曽根早知子先生にご講演いただきました。

医学類1年生から6年生までの男女学生が参加し、講演後の質疑応答では多くの質問が出て、大変盛り上がりました。

最初は吉本先生のご講演でした。学生時代に描いていた未来、今までのキャリアとライフ、現在の生活(平日の流れと一週間の流れ)、同僚(先輩、後輩)の女性医師をみて日々感じていること、の4つのテーマに基づいてお話いただきました。吉本先生は第三回「明日の象徴」医師部門を受賞され、医師としてご活躍されている傍ら、休日は3人のお子さんと一緒に、”戦いごっこ”や公園で遊ぶなどして、父親としての役割もしっかりと果たされており、ワーク(仕事)とライフ(家庭生活)を両立されていることがわかりました。

小曾根先生の講演の様子

次に小曽根先生にご講演いただきました。 学生時代に描いた将来、キャリア・ライフヒストリー、現在の生活(平日と一週間の流れ)の3つのテーマに基づいてお話いただきました。小曽根先生は3人のお子さんの母親であり、産休や育休を取りながら、お仕事を続けていらっしゃいます。小曽根先生はワークとライフの相互作用の大切さについてお話されました。仕事により身に付いた”手順を考える作業”や体力が家事や育児に生かされ、また逆に、家事や育児により身に付いた優先順位付けや時間管理能力、子どもの成長・発達の経験、人間関係の広がりなどが家庭医としての仕事に生かされるそうです。

お二人ともご講演の最後にキャリア形成についてお話くださいました。人生ではいつどのようなことが起きるか予想がつかないため、先のことを 心配しすぎず、その都度の経験を大切にすると良いということを教えていただきました。

質疑応答の時間では、参加者がそれぞれ抱える悩みや気になることを質問し、先生方が丁寧にお答えくださり、参加者にとって実りのある会になったと思います。

本イベントの運営にあたり、吉本先生、小曽根先生、未来医療人GP事務局の横谷さま、早川さまに心よりお礼を申し上げたいと思います。

※「女性医師のキャリア形成を考える会」は、医学類5年(筑波大学医学類39回生)有志による、ワークライフバランスをテーマにした企画をしている団体です。女性にとって医師として一人前になるためのキャリアアップの時期と、出産・育児に携わる時期が重なるため、多くの女子医学生がキャリア形成に関する不安を抱えていると思いました。そのような不安を少しでも解消する機会を作りたいという思いから、当団体を今年の6月に設立しました。今回で3回目の開催となりました。当団体の活動として、筑波大学附属病院で勤務される医師を毎回2名講師 としてお呼びして、ご自身のワークライフについてご講演いただいております。

(筑波大学医学類5年 田中碧)

企画準備、広報から当日の運営まで、忙しいClinical Clerkshipの中、精力的に取り組んでくださった田中碧さん、どうもありがとうございました。

次回の総合診療塾は、年明けにコミュニケーション応用編として”How to tell bad bews?”および昨年度に引き続き「臨床推論トレーニングセッション復刻 総合診療ドクターGT」を予定しています。どうぞご期待下さい。

(総合診療科スタッフ 高屋敷明由美)

【参加受付中】 第3回 総合診療 ★ 家庭医療全国公開セミナー in Tsukuba

2016年10月22日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

スタッフミーティングの様子

大学指導医の片岡です。

以前このブログでもお知らせしました通り、11月12日に「第3回 総合診療 ★ 家庭医療全国公開セミナー in Tsukuba」が開催されます。

医学類の総合診療に興味を持つ医学類の学生と教員が一体となって、セミナーに向けて準備を進めています。

詳しくは、Facebookや未来医療GPのホームページにありますので、ぜひご覧ください。

申し込み締め切り(仮)は11月2日(水)17:00です。

主な対象は、医療系学生や初期研修医となっていますが、総合診療や家庭医療に興味があればどなたでも参加できます。

まだ申し込んでいない方は、お早めに!

片岡 義裕

『治療』 2016年10月号 執筆報告

2016年10月21日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション

高橋@北茨城です。

今回、雑誌『治療』の2016年10月号で記事を書かせていただきました。

テーマは「“病院×家庭医療”とアルコール問題」です。

今まで、学生対象のセミナー等でアルコール問題を取り上げているのは知っていましたが、自分は関与していなかったことと、病院の外来でアルコール問題に直面することも多かったため、この機会に書かせていただきました。

まず知識の整理をするために、勉強会で使用されたポワーポイントからガイドライン、論文などを読み、その分野の全体像をつかむことからはじめました。伝えたいことがブレないように、悩みながら執筆しましたが、諸先輩方にご意見をいただきながら完成させることができました。

今回の経験を通して、自分の知識を整理することができ、記事として形に残せる点でもやりがいを感じました。また、他施設の先生との繋がりが実感できるのは心強かったです。

今後もこのような機会があれば、是非やらせていただけたらなと思います。

五十野先生、吉本先生、熱心にご指導いただき、ありがとうございました。

ぜひご一読いただき、叱咤激励・ご意見・ご感想いただければと思います。

高橋聡子

北茨城市民病院附属家庭医療センター

宮崎賢治先生 自己紹介の会

2016年10月20日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 利根町

自己紹介の会の様子

利根町国保診療所です。

今月から後期研修に来られたシニアレジデント2年目の宮崎賢治先生を知ろう!ということで、昼に診療所で「宮崎先生の自己紹介の会」を開催しました。

宮崎先生には、群馬県高崎市での誕生から、富山での大学時代、自治医大での初期研修の話などを色々聞かせてもらいました。

「生まれたときは本当にかわいい赤ちゃんだと言われて、一生のモテ期が一気に来た」という話に、スタッフ一同興味津々でした。次回はぜひ、宮崎先生の赤ちゃんの頃の写真を見せてもらいたいものです。

宮崎先生の明るいキャラクターに、スタッフも、多くの患者さんもとても癒やされている日々です。半年間よろしくお願いいたします。

(文責:小曽根早知子)

【報告】登録医 森先生の論文掲載

2016年10月17日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座

地域医療教育学 登録医の森隆浩先生が執筆された論文が、オンラインジャーナルに掲載されました。

http://link.springer.com/article/10.1007/s00198-016-3772-7

森先生から論文の概要をお送りいただきましたので、下記に掲載いたします。

ぜひお読みください!

———————-

2016年度の診療報酬改定において医薬品などの費用対効果評価が試行導入されており、2018年以降に本格的な導入が検討されていることから、今後日本において費用対効果の研究は更に重要となる。

本研究は著者がアメリカに在住していた時に開始した。著者にとって初めての費用対効果研究であり、解析終了まで2年、その後投稿から掲載まで1年以上と多大な時間と労力を費やした。

本研究で得たテクニックを活かし、現在は日本における骨粗鬆症に関する費用対効果研究を行っている。

———————-

スタッフ 片岡義裕