オーストラリア・University of Melbourne Shepparton Medical Centreとの交流のご紹介

2016年10月11日テーマ:筑波総合診療グループ

筑波大学総合診療科では、海外視察事業として2年前からオーストラリアのUniversityof Melbourne Rural Clinical Schoolと交流しています。後期研修医や医学生が、シェパートン(Shepparton)というメルボルンから車で2時間のところにある田舎町に1週間程滞在し、現地の家庭医であるGeneral Practitioner(以下、GP)の診療を見学させてもらっています。

今回は、2016年10月3日~6日の4日間、「Shepparton Medical Centre(以下、SMC)」と「Lister House Medical Centre(以下、Lister House)」の2カ所の診療所を見学させてもらいました。

それぞれの診療所には、GPが10~18人おり、子どもから高齢者まで、内科の慢性疾患から皮膚疾患まで幅広く外来診療を行っています。オーストラリアでは、必ず、かかりつけのGPの診療を受けてから、専門医の受診や病院での検査を受けます。そのため、GPと患者さんは長い付き合いがあり、まるで古くからの友人のような信頼関係が築かれています。

さて、4回目の視察となる今回、SMCのExecutive DirectorであるMr Soenke Tremperから嬉しいご提案がありました。

SMCのFacebookページで今回の視察の様子を報告し、今後の情報交換をしていきたいとのことでした。

そこで、当科のwebsiteでもSMCのFacebookページをご紹介したいと考えています。

下記のURLが、SMCのFacebookページです。

University of Melbourne Shepparton Medical Centre

https://www.facebook.com/shepmed

SMCの様子が写真とともに報告されているページですので、みなさん、ぜひご覧下さい。

近々、今回の視察内容について筑波大学総合診療科のFacebookページで報告させていただきます。どうぞ、お楽しみに。

後期研修3年目 久野 遥加 / Haruka Kuno

中野先生 大学総診での研修修了報告

2016年10月7日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

中野先生(左)と担任の春田先生(右)

専攻医1年目の中野先生が、2016年9月末で3か月間の大学総合診療科での研修を終えられました。

修了のプレゼンテーションでは、外来に受診した患者さんのマネージメントで苦労しながらも、周囲の助けを得ながら対応し、成長された様子がうかがえました。

記念品のマグカップを手に一枚

担任の春田先生からは、学会でイギリスに行かれた時に入手したというハリーポッターのマグカップが記念品として贈呈されました。

3か月間の研修お疲れ様でした。10月からの水戸協同病院での研修も頑張ってください!

スタッフ 片岡 義裕

JHNジャーナルクラブに投稿しました

2016年10月6日テーマ:筑波総合診療グループ

埼玉の大塚です。

この度、五十野先生監修のもとHospital NetworkのJournal Clubに「利尿薬単剤で治療目標を達成できない本態性高血圧に追加すべき薬剤は何か?」を投稿しました。

http://hospitalist.jp/journal-club/

ソロ・プラクティスになって、もっぱら2次資料止まりでめっきり論文を読む機会は減ってしまい、今回思い切って五十野先生にお願いしてやらせていただきました。

今回の論文は「ACCOMPLISH study」という割と有名な論文でしたが、論文の検索から複合エンドポイントの解釈に至るまで大変勉強になりました。ぜひご一読いただければ幸いです。

熱心にご指導いただいた五十野先生、ありがとうございました!

大塚貴博

医療法人麻葉会 明戸大塚医院(埼玉県熊谷市)

任瑞先生の大和クリニック研修報告

2016年10月4日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 大和クリニック

研修最終日のSEAの様子

後期研修医2年目の任瑞(にん よし)先生が、半年間の大和クリニックでの研修を終えました。

任先生は、大和クリニックで研修するのが、なんと4回目!

医学生の頃2回、初期研修で週1回半年間、そして今回の後期研修でのローテーションでした。

最終日に行ったSEA(Significant event analysis)では、病状が変化する中で、患者さんやご家族の揺れ動く感情を汲み取り、入退院の 調整を行うことの大変さを学んだことを発表してもらい、任先生の細やかなケアの姿勢が伝わってきました。

9月の多職種勉強会では、任先生の企画・運営のもと「患者中心の医療」のワークショップを行いました。

医学生向けの内容をバージョンアップし、診療場面を再現した寸劇も取り入れながら、救急救命士さんからケアマネージャーさんまで幅広い職種に「患者中心の医療」のスキルを学んでもらい、充実した勉強会となりました。

勉強会後の打ち上げの様子

任先生からメッセージをいただきましたので、ご紹介します。

「4回目の大和クリニックということで、スタッフとして少しでもクリニックに貢献できた部分があれば嬉しいです。

スタッフの皆さんも大変優しく、とても働きやすい職場でした。こんなに離れたくない職場もないです。

診療所研修で学んだことを、次の職場である筑波メディカルセンター病院でも活かしていければと思います。

そして、これからも研鑽を積んで、もしも「5回目」の大和クリニックの機会があれば、さらにクリニックにいろいろと還元したいと思います。半年間大変お世話になりました。」

任先生、これからのご活躍を応援しています!

後期研修医3年目 久野 遥加

レジデント坂倉先生、川崎に来る!

2016年10月2日テーマ:筑波総合診療グループ

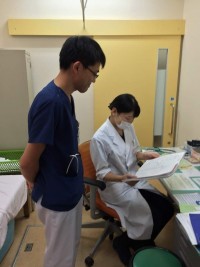

坂倉先生と外来カルテチェックをしています

川崎セツルメント診療所の高木です。

今年3月まで長く茨城で過ごしておりましたが、この4月より都会人になりすまして(?)川崎の地で診療所所長として、日々忙しく過ごしています。なかなか茨城魂が抜けないので、時折外来で茨城出身の方が見えますと、筑波山や知っている町の名前がでてきて、ついつい長話をしてしまいます。

さて当診療所は、創立60年以上の歴史をもつ診療所で、長く地域住民のみなさまに親しまれています。先代の盟友・遠井先生(現埼玉医大総合医療センター救急科)から家庭医の診療所として引継ぎ、外来診療、訪問診療のほか地域活動にも積極的に取り組んでいます。そのため、医学生や看護学生などの実習の場としても、おかげさまで高い評価をいただいております。

ちょうどこの1か月半は、筑波総診グループの後期研修医 坂倉明恵先生が、お手伝いに来てくれました。「健診で高血圧を初めて指摘された人の診察」や禁煙やアルコール、肥満についての生活指導、など日常病であふれている診療所ならではの経験もできたようで、こちらとしてもとてもうれしかったです。

診療所の皆さんと

勤務最後の日は、お酒を交わしながら「振り返り」もおこないました。どんなことでも熱心に取り組まれる坂倉先生の学習意欲に刺激を受け、わたしも知識・技術の再確認や新しいことへチャレンジしていこうと思いました。

10月に入りまして、いよいよ年度後半が始まりますね。月日が経つのは早いもので今年もあと3か月で終わりになってしまいます。忙しい毎日でも日々振り返り、医師として人として着実に邁進できるように心掛けたいです。

川崎セツルメント診療所所長 髙木博

明石先生の利根町国保診療所研修修了

2016年9月29日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 利根町

明石先生(前列左から2番目)、筆者(同3番目)と診療所の皆さん

利根町国保診療所です。

後期研修医4年目の明石祐作先生が、半年間の診療所研修修了のプレゼンテーションをしてくれました。

もともと救急、感染症を専門として、主に病院での経験を積んでこられた明石先生。

初めてのプライマリ・ケアのセッティングでの研修でしたが「その環境で求められている医療を学び,提供する」という姿勢を貫き、病院ではなかなか見えない患者背景、解釈モデルなどを知ったようです。また、病院との有病率の違いや、病院に受診しない患者さんについても知ることができたようでした。

修了プレゼンテーションの様子

スタッフ向けに定期的に感染症の勉強会を開いてくれて、「とても勉強になった」と大好評でした。課長より、「いつか有名になってテレビに出てくださいね(笑)」とのことです。

今後のご活躍を楽しみにしています!

(文責:小曽根早知子)

【申込開始】 第3回総合診療・家庭医療セミナーinつくば

2016年9月27日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

総合診療、家庭医療に関する全国セミナーを昨年に引き続き開催いたします。

医学生・初期研修医を主対象としていますが、医療系学生、その他興味のあるどんな方でも参加可能です。

以下のサイトから申し込みください。

https://netcommons.md.tsukuba.ac.jp/?page_id=152

日時:2016年11月12日(土)12:30~

場所:筑波大学医学群 学系棟 4A103, 322など

対象:日本全国の医学生を中心とした医療系学生、初期研修医、その他内容に興味のある方 (主対象は医学生、初期研修医)

定員:60人程度

参加費:無料

懇親会費:学生 2,000円、社会人 3,000円

当日、現金でお支払いください。

企画運営:

加藤 久貴(筑波大学 医学類3年)

海老原 賢治(筑波大学 医学類3年)

黒田 英里(筑波大学 医学類3年)

森 陽愛子(筑波大学 医学類1年)

重光章鈞(筑波大学 医学類5年)

三石一成(筑波大学 医学類3年)

門野彩花(筑波大学 医学類6年)

山本由布(筑波大学附属病院 総合診療グループ、笠間市立病院)

片岡義裕(筑波大学医学医療系 地域医療教育学 助教)

吉本尚(筑波大学医学医療系 地域医療教育学 講師)

スケジュール

12:30~13:00 オープニング

13:00~14:40 セッション1 or 2 or 3 (どれか1つ選択)

15:20-17:00 セッション4 or 5 or 6(どれか1つ選択)

17:10-18:20 振り返り&全体交流セッション

<セッション紹介>

1.一歩進んだ医療面接(仮)

高橋弘樹(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

宮崎賢治(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

孫瑜(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

竹内優都(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

任明夏(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

福田幸寛(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

概要:医療面接は全診療の基本だが、時に患者-医師関係の構築ができず、「なんだか難しい」「ちょっと悩ましい」面接を経験することがあります。このセッションを通し、学校での授業では習わない患者さんとのコミュニケーションレベルをアップさせる、一歩先の診療を体験してもらいます。

2.学校では教えてくれない!?医療にまつわるおカネの話(仮)

山本由布(筑波大学附属病院 総合診療グループ、笠間市立病院)

荻野利紗(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

久野遥加(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

芦野朱( 医療生協さいたま さいたま総合診療医・家庭医センター)

概要:あなたは知っていますか・・・?風邪で受診するといくらかかるの?血液検査は?入院は?医療費は誰が負担してるの?

きちんと鑑別診断を考えるとどれだけムダが省ける?学校では教えてくれない「おカネ」の話を、楽しく分かり易く、クイズ形式で学びます!

3.EBMのイロハ

片岡義裕(筑波大学医学医療系 地域医療教育学 助教)

大澤さやか(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

概要:病気の診断や治療に関するエビデンスを理解するにあたって、基礎的な知識をレクチャーで学びます。さらに、臨床で出会う疑問についてグループに分かれて議論を行い、患者さんにどのように説明すべきか、ロールプレイを行います。臨床に生かせる知識・技術が得られます!

4.医療から在宅へ 始めよう多種職連携

高橋聡子(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

海老原稔(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

一瀬将宏(瀧病院 主任介護支援専門員)

佐藤律子(北茨城市民病院 医療ソーシャルワーカー)

高木和宏(北茨城市民病院 リハビリテーション室 副室長)

増田史枝(北茨城市民病院 退院支援看護師)

進藤由佳(いそはらクリニック 認定訪問看護師)

概要:実際の入院患者を例に挙げ、自宅に帰るために関わる職種の考え方を学び、退院前カンファレンスを体験してもらいます。それにより、一人の医療者としての意見だけでは不足しがちな面があることを実感し、それぞれの職種で意見を出し合い、補いあう事で本人が本人らしく過ごせる方法を探す必要があることを学びます。講師は北茨城市で実際に連携を普段からしているメンバーで、臨場感満載です!

5.ひとまずやろうぜ!診療所救急(仮)

高木博(川崎医療生活協同組合 川崎セツルメント診療所所長)

稲葉崇(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

上田篤志(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

任瑞(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

坂倉明恵(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

概要:診療所の外来には、多くの場合「落ち着いた患者さん」が来るのですが・・・その中で救急患者に遭遇したときに、どう動けばよいでしょうか?診療所や小病院の外来の設定で、①状況確認②初期評価③問診・診察、までの診療の流れを体系的に学ぶ予定です。医学科4年生以上を推奨します。

6.総合診療医のキャリアについて語ろう

細井崇弘(筑波大学医学医療系 地域医療教育学 助教)

片岡義裕(筑波大学医学医療系 地域医療教育学 助教)

前野哲博(筑波大学医学医療系 地域医療教育学 教授)

横谷省治(筑波大学医学医療系 地域医療教育学 講師)

永藤瑞穂(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

高橋弘樹(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

竹内優都(筑波大学附属病院 総合診療グループ)

概要:総合診療のキャリアについて、レクチャー・グループディスカッション。総合診療医がどのように働いているのか、どんなキャリアを積んでいるのかについて、参加者の質問に講師がずばり回答!意見交換も行いますので、お楽しみに!

<振り返り&全体交流セッション>(17:10-18:20)

「今、改めて考える~どんな医療者になりたいか?」

学業に、部活に、サークルに、忙しい日々を送っているうちに、自分が何をやりたかったのか、どんな医療者になりたかったのか、考える機会が減っていませんか?今、改めて原点を考え意見を交換することで、明日からの日常が違ったものになるかもしれません。

<懇親会学生企画>

「学生プレゼン~学生でもここまでやれる!」

司会:重光章鈞、吉本尚

「セミナーで勉強するだけじゃつまらない!」、「色々学生として、こちらからも発信したい!」という参加者の声を元に、学生自身が発信する場を設けました。皆さんの熱く活動している活動をぜひ参加者で共有してみませんか?

申し込み

以下のサイトから申し込みください。

https://netcommons.md.tsukuba.ac.jp/?page_id=152

セッションは先着順で、希望に添えない可能性もありますのでご了承ください。

オンラインでの締切は11月2日で、それ以降は電話でご連絡ください。

(最終更新2016.10.21)

毎年恒例!つくば総診BBQ開催!

2016年9月26日テーマ:筑波総合診療グループ

2016年9月25日に行われたBBQに参加してきました。

場所は豊里ゆかりの森という、赤松や椚の自然林に囲まれた空気の美味しいBBQ場でした。前日は雨天でしたが、幸い当日は快晴であり、幹事であるC1高橋先生の日頃の善行が垣間見えました。参加者はレジデントやスタッフの先生方のほか、ご家族で参加された方々も多く、やんちゃボーイ・ガールも多くいました。アットホームな雰囲気で会は進んでいきました。

お楽しみの料理ですが、お肉・お肉・お肉・野菜・お肉といった感じで肉食系男子にはたまりませんでした。また、チーズ・卵・ベーコンなどを燻製装置で燻したり、アヒージョやちゃんちゃん焼きも供されるなど、様々な料理も登場し楽しい会でした。来年には新料理が登場する予定であり、今年は来られなかった皆様はぜひ来年を乞うご期待のBBQ会場でした。

↑ 燻製装置と私

↑みんなで記念撮影。

(集合写真を撮るのを忘れてしまい、最後まで残っていたメンバーだけで撮影…来年は全員で撮りましょう!)

S2 宮崎賢治

出版記念インタビュー、ジェネラリスト教育コンソーシアムHPで紹介されました。

2016年9月24日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 水戸, 未来医療GP

阪本氏らで執筆した書籍の出版を記念して行われたインタビュー記事を

(株)尾島医学教育研究所のジェネラリスト教育コンソーシアム ホームページで

紹介してくださいました。

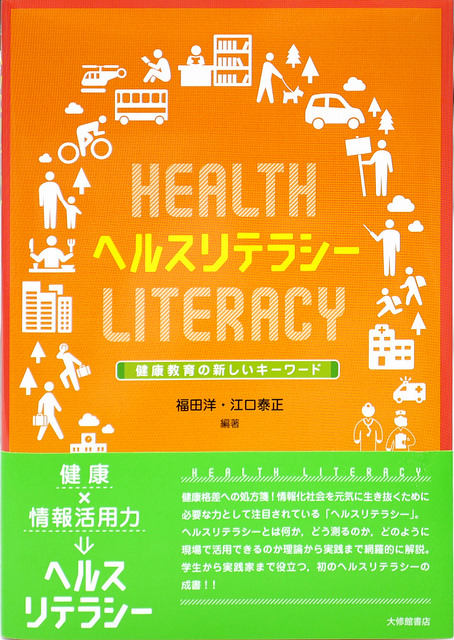

日本の高価値医療 High Value Care in Japanより

~Special articles High Value Care をもっとやってみよう~

第8章『ヘルスリテラシー向上のための 患者教育』P.117-125

阪本直人氏/ 筑波大学 医学医療系 地域医療教育学/附属病院 総合診療グループ

<インタビュー記事 概要>

出版記念インタビューでは、世界のHigh Value Careに関連した動きを紹介しています。

また、担当章「ヘルスリテラシー」の話題では、市民の誰もが持つべきライフスキルの1つである

ヘルスリテラシーが、健康維持やリスク回避だけでなく、医療を受ける際の意思決定にも重要であること。

さらに、健康や病気の「原因の原因」ともいえる、健康を左右する環境といった、

健康の社会的決定要因をコントロールできる能力としてのヘルスリテラシーが、

近年日本でも重要視されていることなどが、分かりやすく紹介されています。

本書と合わせてお読みいただくと、さらにこのテーマを深く理解できる内容となっております。

V.9 日本の高価値医療 High Value Care in Japanは、絶賛発売中です!

次作 V10. 日本の診療ガイドラインは、近日中に発売予定です。

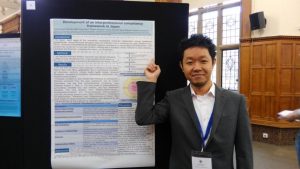

学会参加報告その2 All Together Better Health

2016年9月18日テーマ:筑波総合診療グループ

9月6日-9月9日に、イギリス・オクスフォードで行われたAll Together Better Healthという保健医療福祉の連携教育学会に参加してきました。

学会では、2011年から開始し2016年4月に完成した日本における多職種連携コンピテンシーについてポスター発表をしました。ポスターを見た海外の方々から多職種連携の評価方法に関する国際プロジェクトへの招待を受けることができたことが一番の収穫となりました。

また、英語圏で初めて総合大学ができたオクスフォードで、石畳みの道や石造りの建物、歴史ある大学・図書館・教会を巡り、映画「ハリーポッター」シリーズを撮影した数々の場所から英国の文化を感じると共に、歩くだけで知的な刺激を受けるような町でした。

2つの国際学会の参加・発表を通じて、改めて世界に日本の研究成果を発信していくことが私たち世代の課題であるように感じました。

指導医 春田淳志

学会参加報告その1 欧州医学教育学会

2016年9月17日テーマ:筑波総合診療グループ

バルセロナのサグラダファミリア

2016年 年8 月28 日-8月31日にスペイン・バルセロナで行われた欧州医学教育学会AMEEに参加してきました。

学会では保健医療福祉領域の連携協働を促進するためのファシリテーションスキルの評価票として使用されているInterprofessional Facilitation Scale:IPFSの日本語版の開発と、その内容・構成概念妥当性を検証したポスターを発表しました。

日本と西洋の国との文化的差異についての考察で、アジアの国々をはじめとした複数の聴衆者から質問をもらい、改めてアジア圏での連携教育の在り方について考えるきっかけとなりました。

また、ガウディをはじめとした世界的に有名な建築家が作成した建物や公園がたくさんあるバルセロナは非常に魅力的な町でした。

指導医 春田淳志

都会の在宅医療を学ぶ~川崎セツルメント診療所の見学報告~

2016年9月11日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション

後期研修医の久野です。この度私は、在宅研修の一環で、8月10日に川崎セツルメント診療所を見学させていただきましたので、ご報告いたします。

川崎セツルメント診療所は、神奈川県川崎市に位置し、今年度から筑波大学総合診療科の家庭医療研修プログラムを卒業された高木博先生が所長をされています。今回は、在宅医専門研修で行う他施設交流として高木先生に見学を受け入れて頂き、訪問診療に1日同行させていただきました。

見学してまず驚いたことは、ビルや住宅が立ち並ぶ人口が密集した場所に診療所があるということでした。というのも、私が今研修している大和クリニックは、周囲が田んぼと畑であり、筑波山も望める田舎なのです。人口密度の高い都会での訪問診療はどんなものだろう、とワクワクしながら往診車に乗り込みました。この日の訪問は、午前に10件、午後に4件というやや過密なスケジュールでした。

なぜ多くのお宅を短時間で回れるのか聞いた所、訪問する範囲が3km圏内(私が研究している大和クリニックは12-13km圏内)と狭い範囲であり、効率的に訪問できるとのことでした。

患者さんの疾患としては、脳梗塞後遺症、褥瘡、認知症、糖尿病などと多彩で、住環境は、施設や団地が多かったです。団地内にデイサービスや薬局があるなど、団地が1つのコミュニティになっていることを初めて知りました。

このように都会での診療は地域性として田舎との違いが大きい一方で、患者さんの物語や地域の歴史を大切に診療することは、生活を支える在宅医療を提供していく上で共通していることだと感じました。

今回の見学を通して、都会ならではの在宅医療を学ぶことでき、地域のニーズに合わせて在宅医療を行っていくことの重要性を学ぶことができました。高木先生、診療所のスタッフの皆様にはご多用中受け入れていただきましたこと、心よりお礼申し上げます。

そして、見学に快く送り出してくださった大和クリニックの皆様に感謝申し上げます。

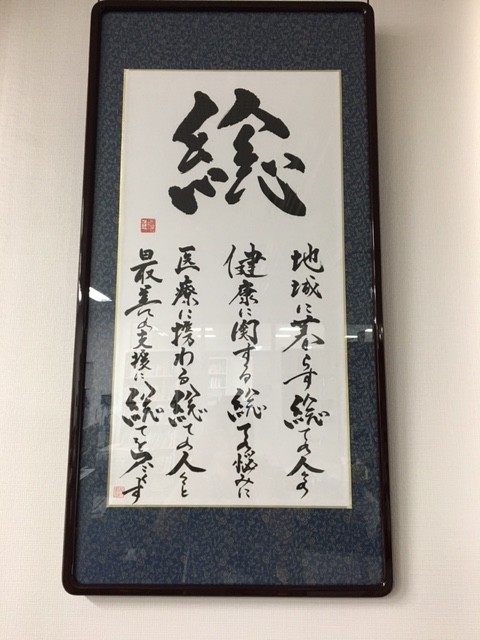

「総」のスローガンが教室に飾られました

2016年8月28日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

筑波大学総合診療科のホームページに掲載している、科のスローガンを、このたび秘書の谷さんが毛筆でしたためてくださり、額に入れて地域医療システム研究棟のオフィスに飾ってくださいました。

地域に暮らす総ての人々の

健康に関する総ての悩みに

医療に携わす総ての人々と

最善の支援に総てを尽くす

改めて、このスローガンを眺めながら日々の臨床・教育・研究に励みたいと思います。

指導医 片岡 義裕

夏期セミナー「つくば式診断学」報告

2016年8月16日テーマ:筑波総合診療グループ

学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナーで毎年行われている「つくば式診断学」。

今年は水戸協同在籍レジデント7名(上田、稲葉、佐久間、福田ら)で行いました。

LQQTSFAを使って的確な問診を行い、VINDICATE-Pに沿って鑑別を挙げ、漏れのない鑑別診断を目指すという内容のレクチャーを学生対象に120分行いました。

症例提示、LQQTSFAやVINDICATE-Pレクチャー、各グループでのファシリテート、寸劇症例提示、タイムマネジメントといずれも素晴らしいものでした。

終わった直後にその場で振り返りと来年に向けて話し合っていたのも良かったです。

特にリーダーを務めたS2の上田先生は、苦労された分、掛け替えのないマネジメント経験が得られたと思います。

複数名が関わるプロジェクト(ワークショップ)のリーダーは、リーダーシップやマネジメントを実地で学ぶ良い機会です。

私も夏期セミナーを皮切りに、鹿島GIM、JHN、TEAMS、IGMFなど担当する度に得るものが必ずあり、個人で振り返りをしています。

つくばレジデントにとって夏期セミナーは、WS運営の道場であり、その責任者を務めることはリーダーの登竜門です。

かなりの回数を重ねてきたつくば式診断学。

来年があるのか、はたまた新しい方向性のWSが作られるのか、期待しています。

↑寸劇による症例提示の様子。

佐久間先生の演じる医師役が場の雰囲気を盛り上げていました。

(スタッフ 五十野博基)

第28回 学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー 参加報告

2016年8月12日テーマ:筑波総合診療グループ

8月6日~8日に湯河原で開催された「第28回 学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー」に参加してきました。

本セミナーでは、ポスターセッションで後期研修プログラムの説明を参加者に行ったり、家庭医療にかかわるセッションが行われました。

筑波総診が関わったセッションのうち,この記事では「医療面接で体験!!『患者中心の医療』の第一歩」について報告します。

構成としては,まず研修医と指導医のデモシナリオを見てディスカッションをしてもらったあとに,患者中心の医療の実践方法について「かきかえ」に触れながらレクチャーを行い,実際にロールプレイを行ってもらいました。その後,最後にまとめのレクチャーを行いました。

私はロールプレイのシナリオ作りの担当だったので,他の担当の先生と協力しながら「気管支炎」と「高血圧」の2本のシナリオを作りました。当日の参加者層が読めない中での作成は大変ではありましたが,当日の様子を見るにけっこう楽しめてもらえたようで良かったです。

終了後のアンケートを見ると,レクチャーやデモシナリオのディスカッションも大変分かりやすかったようで,全体を通して満足度評価が高かったです。

セッションを行った翌日は,ポスターセッションと題して全国各地の家庭医療プログラムの紹介タイムがあり,筑波総診のブースには2時間で約20名の学生に立ち寄って頂きました。

宿泊施設で温泉や食事も堪能することができ,リフレッシュも兼ねた良い2日間となりました。

S1 竹内優都

第2回プログラム説明会を行いました!

2016年8月15日テーマ:筑波総合診療グループ

8月11日(木)、第2回のプログラム説明会を行いました!

まずは前野教授から専門医制度や後期研修プログラムの案内をしていただき、その後は個別相談を行いました。

個別相談はゲストの方とスタッフとレジデントがグループを組んで行いました。

家庭をお持ちの方、これから初期研修を始める方、実家を継ぐ方など、人それぞれ不安な点や聞きたい点は異なります。

それぞれのグループ毎に聞きたい事を自由に聞いていただける雰囲気で行い、少しでもゲストの方のニーズに合った有意義な説明会になるよう企画しました。

ゲストの皆様、つくば総診の魅力は伝わりましたでしょうか?皆様と来年度一緒に研修できることを楽しみにしています!

※プログラム説明会に出られなかった人も、プログラムの相談は随時受け付けております。

お気軽にご相談ください!

soshin★md.tsukuba.ac.jp

(★を@に変えてください)

文責:C1 稲葉 崇

医学教育学会 学生セッション 発表報告

2016年8月10日テーマ:筑波総合診療グループ

7月末に大阪医科大学で行われた第48回日本医学教育学会の学生セッションにおいて、筑波大学医学類6年生の川越亮承さんが、「離島における医師の研修と生涯教育」のタイトルでポスター発表をされました。

これは、昨年9月に、総合診療科選択クリニカル・クラークシップにおいて沖縄県立宮古病院および附属多良間診療所で計2週間の実習をさせていただいた経験をもとに発表されたものです。川越さんは実習後の振り返りを通して気づいたことから、医師の研修、日々学んでいくプロセスについて更に学びを深め、ポスターを作成しました。

当日は、堂々とした姿で、熱く自分の言葉で聴衆に語りかけるようにして発表されました。

指導にあたった、総合診療科スタッフの春田淳志先生からは、「自らの学びを、自分の言葉でとてもわかりやすく表現した素晴らしい発表だった。実習中から川越さんを見ていて、疑問に思ったことを素直に言葉にして、そして彼の言葉で疑問を解決していくプロセスを言語化できたことにとても感動しました。」とコメントをいただきました。

川越さんは、「学会発表を経験して、自分の経験をまとめて発表する機会となり、思い切ってチャレンジしてよかった。発表されていた他大学の学生からもいい刺激を受けた」とのコメントを下さいました。

川越さんはこれから8月末から始まる卒業にむけての総合試験に臨みます。今回の発表の経験を糧に、更に成長されていく姿をスタッフ一同楽しみにそしてご活躍を期待しています!

指導医 高屋敷明由美

筑波大学総合診療コース 専攻医の募集について(第2次募集)

2016年8月22日テーマ:筑波総合診療グループ

2017年度から導入予定だった日本専門医機構による新専門医制度は、基本領域19領域すべてにおいて、1年間延期となりました。それに伴い、筑波大学附属病院総合診療コースでは、2017年度は日本プライマリ・ケア連合学会認定の家庭医療専門医プログラムを継続することになりました。

(専門医制度延期に関する日本プライマリ・ケア連合学会の声明は、こちらをご覧ください)

これまで専門医機構で導入が検討されていた総合診療専門研修プログラムは、日本プライマリ・ケア連合学会の研修プログラムをベースとして、ほとんど同じコンセプトで設計されていますので、研修内容に実質的に大きな違いはありません。総合診療専門医を志している研修医の皆さんは、安心して自らのキャリアを選んでいただきたいと思っています。

2017年度の研修プログラムが確定したことに伴い、本プログラムでは、以下の通り専攻医の募集を行います。研修を希望される方は、ご一読のうえ、ふるってご応募ください。

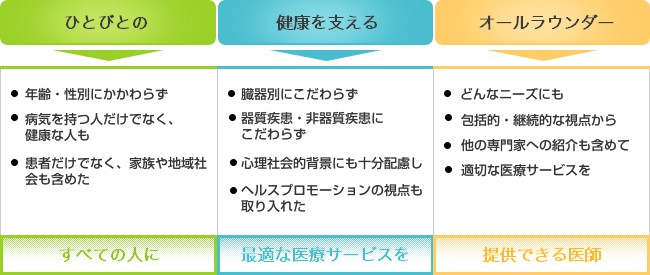

1.求められる医師像(アドミッション・ポリシー)

筑波大学総合診療コースにおいて養成する医師像は「人びとの健康を支えるオールラウンダー」です。

本プログラムでは、このような医師を目指して、大学および地域の病院や診療所におけるさまざまな「場」での研修を通して「暮らしを支える医療」を学び、実践したい方、そして、解決が難しい様々な課題に対して、自ら関わり続けることに興味・関心を持つ方を求めています。

2.専攻医の選考

【応募資格】

2017年3月に臨床研修修了見込みの者(現在2年目の研修医)。(2014年以前に医師免許を取得した方は、研修プログラムおよび手続きが異なりますので別途お問い合わせください)

なお、当科の研修方針や研修環境を理解したうえで出願していただくために、可能な限り事前に当科で見学していただくことをお勧めします。

(見学申し込みはこちら http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/sotsugo/inquiry/inspect.html )

【選考】

書類及び面接にて選考を行います。

選考では、目指している医師像、基本的な臨床能力、人間性や協調性などを総合的に判断し、上記のアドミッションポリシーに合致する方を採用します。

3.申請手続き

必要書類(こちらhttp://www.hosp.tsukuba.ac.jp/sotsugo/archives/5834 )を11月30日(水)(必着)までに郵送してください。

なお、面接の実施に当たり、上記書類以外に志望の動機(600字以上1200字以内、書式自由)を電子メールで提出してください。

【提出先】

筑波大学附属病院総合臨床教育センター

〒305-8577 茨城県つくば市天久保2-1-1 TEL 029-853-3516

電子メール:kensyu@un.tsukuba.ac.jp

4.選考日程

応募があった時点で随時、採用面接(30分程度)を行います。具体的な日程につきましては、申請を頂いた後に、改めて調整させて頂きます。

5.問い合わせ

研修プログラムの内容に関して不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

https://soshin.pcmed-tsukuba.jp/contact/

医学教育学会に参加してきました

2016年8月5日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション

第48回医学教育学会大会(7月29、30日 @大阪医大:高槻市)に参加してきましたのでご報告致します。

高槻市は京都と新大阪の間で、交通の便の良いベッドタウンとの事でした。

わたくしは河村先生の研究の一部を「指導医の労働状況・指導状況および燃えつき(バーンアウト)について」という形で発表して参りました。

①約2割の指導医が燃えつき状態であった。

②指導医の週平均労働時間は約80時間と長時間であった。

③約75%の指導医が指導することにやりがいを感じている一方で、半数以上が指導することに負担を感じていた。

結論だけ言うとこんな内容の発表です。

久々の発表にしては我ながらまずまずうまくいっているではないか、と思っていた発表開始から4分半後(発表時間6分)、急に「頭の中が真っ白になって・・・」しまい、しばし絶句してしまいました。しかしそこは医学教育を専門にしている先生方、冷たい視線を送ることなくその後何とか発表を終えることが出来ました。

その後なんとMedical Tribuneのデスクの方から、今の発表を(河村先生の発表とともに)記事にしても良いかと声をかけて頂きました!(もちろん快諾致しました)。つくば総診グループの研究が少しでも評価されればと思っております。

「頭が真っ白になって・・・」しまいまだまだ口惜しさが抜けない状態ですが、やはり学会は演題を持っていくと適度な緊張感があって良いですね(なんて自分自身のハードルを高くしてしまいました)。これからも規模が小さいものでも良いから何らかの形で研究に参加してい行きたいと思います!

霞ヶ浦医療センター 総合診療科 伊藤慎

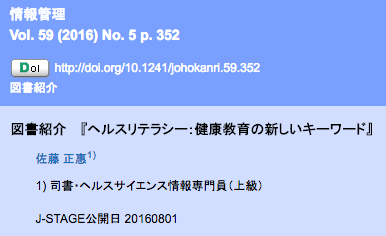

阪本ら執筆の『ヘルスリテラシー』が「情報管理」ジャーナルで紹介されました。

2016年8月3日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

総合診療グループ 家庭医療専門医・指導医/地域医療教育学 講師 阪本直人