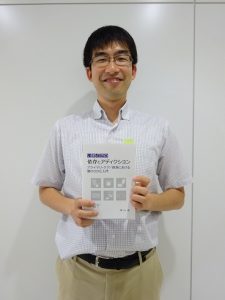

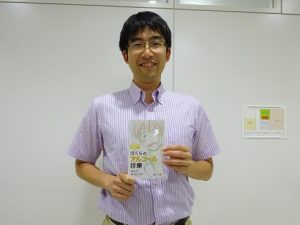

「ぼくらのアルコール診療 シチュエーション別。困ったときの対処法」 世に出ました!

2015年6月9日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

総合診療医の日常診療の中で、数多く接するアルコールの問題。

このアルコールに関する接し方について、今まで総合診療医的な視点で

書かれた書物は多くありませんでした。

このため、以前から出版社の方に「ぜひプライマリ・ケアで働く医療従事者を

主対象としたアルコール診療に関する教科書がほしい!」と無理を言って

おりましたところ、今回の書籍出版のお話をいただきました。

編集としてご一緒させていただきました小松先生、久我先生、長先生、

そして編集部の皆様には大変お世話になりました。

ぜひ多くの方の診療にお役立ていただければと思います。

監修の伴信太郎先生から刊行によせてメッセージをいただきましたので、

本文内から抜粋してご紹介いたします。

『(前略)しかし、ここ1-2年、時代は急激に動いています。「アルコール健康

障害対策基本法」の影響が大きいといえます。総合診療医も予防的な取り組みを

促されることになるでしょう。(中略)本書を座右に置いて、予防的な取り組み

にぜひお役立ていただきたいと思います。』

日本を代表するアルコールの専門家である樋口進先生からは、以下のコメントを

いただきました。同じく本書より抜粋します。

「本書には、従来にない、いくつかの特徴があります。まず、本書のプランニン

グから執筆に至るまで、すべて若手の先生方が中心になって進められたことです。

(中略)第二に、本書が総合診療医とアルコール専門医のコラボで出来上がって

いることです。(中略)第三に、書名のとおり、アルコール診療にすぐに使える

ように内容に工夫がされています。大変わかりやすく内容が説明されているのも、

大きな魅力の1つです。」

(スタッフ 吉本尚)

家庭医療センター診療スタート!

2015年6月8日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

6月1日に北茨城市民病院附属家庭医療センターが診療を開始しました。他のメンバーとも協力しながらこれから時々情報を発信していきたいと思います。

初日は受付前にドアを開ける前から2人の方が待機していらっしゃいました。NHKの取材もあり、夜にテレビで見たら初めていらした患者さんが「これからもかかりたい」と、仕込みじゃないのですが素晴らしいコメントをしてくださっていました。私も後日外来や巡回診療で「先生写ってたね」「これオレの先生だよって言ってたんだ」など声をかけていただきました。受診患者数は初日17人、翌日28人と順調な滑り出しとなりました。

地域の方と看板前

水曜午後は、レジデントと指導医が集まり市民病院のMSWに介護保険と地域の社会資源の実情についてレクチャーをしてもらいました。今後もこの時間帯で、センターの重要な教育機能の1つとして勉強会やカンファレンスを行っていきます。

木曜午前はセンター長として管理業務の時間をもらっており本来は内務をすべき枠なのでしょうが、今回は社協と市の関係部署にご挨拶がてら打ち合わせに行ってきました。当日朝のアポイントにもかかわらずいずれも非常に丁寧に対応していただけて、市役所では健康づくり支援課・高齢福祉課ほか総勢10名もの各担当者が集まるという予想外の展開で、30分ほどの時間ではありましたがこちらのやりたいことだけでなく行政に期待されていることなど有意義な話がたくさんできました。金曜はいよいよレジデントの外来がスタートして、忙しい中でも指導医の振り返りを受けることができたそうです。

全員が病院からの異動で慣れない診療所業務でも進んですべきことを見つけて笑顔で乗り切ってくれた事務スタッフ、ベテラン揃いで診療から地域のことから職場のアメニティまで全てに頼りになる看護スタッフ、そういえば怒ったところを一度も見たことがない指導医の横谷先生・吉本先生という素晴らしいメンバーの力を結集して、最初の週はだいたい予定通りのスケジュールをこなすことができ、大きなトラブルなく終えることができました。訪問診療は来週からスタートです。第3週にはグループ長の前野先生も登場です。このセンターがこれからきちんと役割を果たしていくことができるよう、皆で活動を軌道に乗せていきたいと思います。

(写真1 地域の方と看板前で 写真2は北茨城市役所)

北茨城市民病院附属家庭医療センター センター長 宮澤 麻子

第56回医学教育セミナーとワークショップ in 埼玉医大

2015年6月7日テーマ:筑波総合診療グループ

第56回医学教育セミナーとワークショップ in 埼玉医大に参加してきました。

このワークショップはMEDC(岐阜大学医学教育開発センター)が主催で年4回開催され、新しい医学教育の開発と普及を目的としています。

先週のACP日本支部年次総会2015に続き、こちらでも林先生を中心に「一歩先行くサマリーの書き方・教え方」のワークショップをしてきました。今回は前回と内容を変化させ、多職種を巻き込んだサマリーのワークショップとなりました。

林先生によるレクチャーの後、医師・看護師・薬剤師・リハビリ・栄養士・医療事務それぞれ職種ごとのサマリーのあり方をディスカッションしていきました。

職種によりサマリーの要点や役割が異なり、そのことをお互いが意識することで自職種のサマリーも更に内容を向上しブラッシュアップすることができそうです。

最後に、明日からの自分の目標を宣言してWSは終了。

今回はスタッフとして筑波メディカルセンター病院・茨城県立医療大から看護師・薬剤師・リハビリ・栄養士・医療事務の皆様にご協力いただきました。ありがとうございました!

スタッフからは、「ぜひ院内で同じWSをやってほしい」などの声も聞かれ、非常に満足度の高いWSとなったようです。

S2 稲葉 崇

ACP日本支部年次総会2015 ~1歩先をいくサマリーの書き方・教え方~

2015年6月3日テーマ:筑波総合診療グループ

5月30、31日に京都で行われたACP日本支部年次総会2015に参加してきました!

ACPとは米国内科学会のこと。その日本支部の行っている学会です。

我々つくばからは、大澤さやか先生がポスター発表を、そして筑波メディカルセンター病院の林先生を中心に「1歩先をいくサマリーの書き方・教え方」のセッションをしてきました。

↑筑波メディカルセンター病院からもリクルートブースを設置。

↑学会の懇親会。全国から有名な先生も多数来場。

↑初日の夜、みんなで決起集会!鴨川の川床で飲みました。

↑「1歩先をいくサマリーの書き方・教え方」の様子。

学生からベテランまで多数参加していただき、熱いディスカッションが行われていました。

サマリーの書き方は習ったことが一度もない!との声が多数。ニーズも高いようです。

↑セッションのメンバーで記念写真。

今後も筑波総診からのセッションを続けていきたいですね。

S2 稲葉 崇

公式ホームページ さらにバージョンアップ

2015年6月3日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 大学, 筑波メディカルセンター病院, 水戸, 未来医療GP

2015年6月、本ホームページのさらなるバージョンアップを行いました。

このページです。

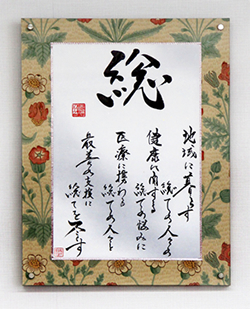

総合診療を象徴する漢字である「総」の漢字を使って、私たちがめざす総合診療医としての心意気を表してみました。

私たちは、年齢・性別を問わず、地域で暮らす総ての人々の、

医療のみならず、予防や福祉も含めた総ての健康問題に対して、

保健・医療・福祉職、行政職など関係する総ての職種と連携して、

健やかで豊かな暮らしが送れるよう、総力を挙げて取り組みます。

私たちは、このような医療を広く提供するとともに、それを実践できる人材の育成や、その発展に役立つ学術活動を通して、地域社会の健康に貢献したいと願っています。

その他、今回の大きな変更点は以下の通りです。

コアレクチャー「臨床倫理」

2015年6月1日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

臨床の場において、がん告知や高齢者の治療、延命治療等、どの選択肢を選ぶべきか迷いが生じる場面が多々あります。そういった場面で第一に考えるべきこととして、患者さんの倫理的な問題があげられます。今回のコアレクチャーは、そんな「臨床倫理」がテーマでした。

前半はレクチャー、後半はロールプレイを行いました。レクチャーでは、倫理的な問題を共有、整理、分析し、解決を試みる手段として、「臨床倫理4分割法」を習いました。

【臨床倫理4分割法】

・医学的適応(Medical Indication)

・患者の意向(Patient Preferences)

・QOL(Quality of Life)

・周囲の状況(Contexual Features)

後半は、実際に出会った症例を題材に、臨床倫理4分割法を用いて、患者さんの情報について共有し、項目ごとに整理をしました。そして、どの項目同士が相反しているのかを分析し、今後どのような解決策があるか、議論をしました。実際に患者さんの対応をした先生と初めて情報を聞いた先生が、それぞれの立場で意見を言い、議論することで、たいへん意義深いものとなりました。

レクチャー・ロールプレイを通して、自分が臨床の場において医学的適応を重視してしまっていると感じると同時に、医学的適応は医師として、当然大事にすべきものではあるが、患者の意向や、QOL、周囲の状況はその患者さんの人生という視野でみた際、大変重要な情報であり、見落としてはならないものと感じました。

今後は臨床の場において、まずは患者さんの背景にある情報を収集することから始め、選択に迷いが生じた際はその情報を用いて、共有、整理、分析し、患者さんにとってベストな解決策を探求していきたいと思います。

(J1 萩原悠也)

6月27日 つくば家庭医・病院総合医プログラム説明会を行います!

2015年5月24日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 大学, 筑波メディカルセンター病院, 水戸, 未来医療GP

6月27日(土)15時半から、つくば家庭医・病院総合医プログラム説明会を行います!

ポスターも出来上がりましたので、ぜひご覧ください!

日時:2015年6月27日(土)15時30分~

場所:筑波大学医学系 4A 411

対象:研修医2年目、1年目、医学生、その他当グループでの後期研修を考えている医師

内容

1 当グループ、研修プログラム概要について

2 レジデントの声・各研修施設の紹介

・筑波大学病院

・筑波メディカルセンター病院

・水戸協同病院

・診療所

3 質問タイム

4 懇親会 18時00分~

私服でご参加ください。

参加希望の方は、総合診療科(soshin★md.tsukuba.ac.jp)まで連絡してください。

★を@に変えてからメールしてくださいね。

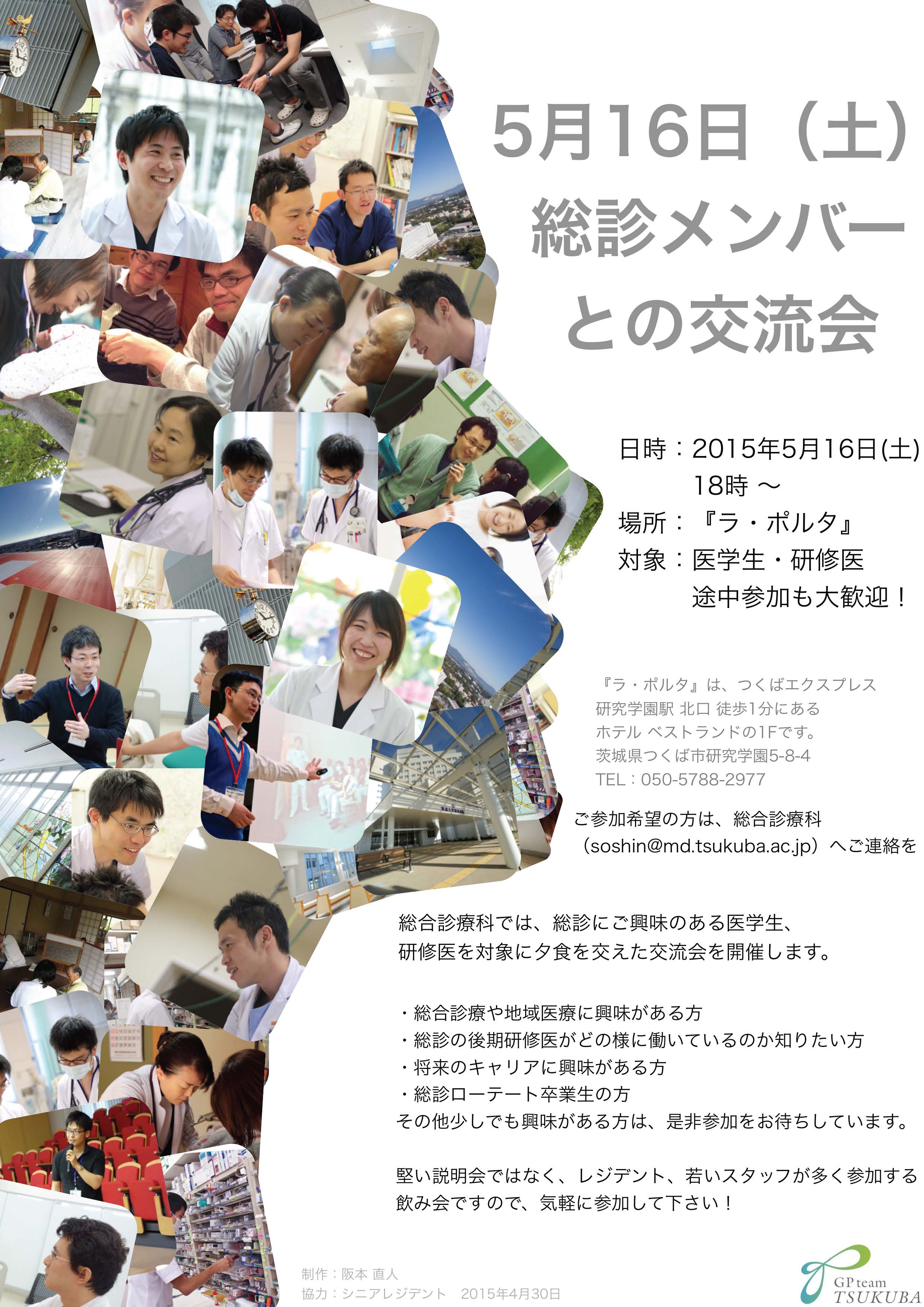

【報告】総合診療グループメンバーとの交流会(5月)

2015年5月22日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 大学, 筑波メディカルセンター病院, 水戸, 未来医療GP

5月16日、総合診療グループメンバー+学生・初期研修医の総勢28名にて交流会を開催しました。

学生、初期研修医の方々には、交流会の最初にほんの少しだけ総合診療グループの後期研修医プログラムを説明させていただきました。

医学生、初期・後期研修医、在宅医や家庭医、病院総合医、大学病院勤務の先生などなどいろんな職場から多様なバックグラウンドの人間が集まり、総合診療や家庭医療のことだけに限らずなんでもわいわい・がやがやと美味しいご飯とお酒を囲んで話すという、とても面白い交流会でした。

改めて筑波大学総合診療グループの「幅の広さ」を表しているなぁと感じた交流会でした。

ちなみに、6月27日には、正式な総合診療グループとしての後期研修説明会がありますので、ご興味のある方はぜひぜひお越し下さいませ!!

(S1 大澤 さやか)

教科書「いまどきの依存とアディクション プライマリ・ケア/救急における関 わりかた入門」を執筆

2015年5月22日テーマ:地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

依存とアディクション(嗜癖)。

タバコやアルコール、睡眠薬などの処方薬を含めた薬物など、プライマリ・ケアの現場でも見聞きする頻度が増えてきている課題かと思います。

今回の書籍は、精神科医とプライマリ・ケア医の視点の違いをケースを元に議論するなど、具体的な対応方法、連携等における有益な情報が載せられています。

「こんなとき、どうする?PC医が依存とアディクションに出会ったら健康診断で肝機能異常を指摘 プライマリ・ケア医による解答」

「プライマリ・ケア医ならできるアルコール問題への予防介入」

「精神科医とプライマリ・ケア医の上手な連携ーアルコール患者を中心に」

の3編をプライマリ・ケアを担当する総合診療医の目線で執筆しておりますので、もしよろしければ手に取って眺めていただければと思います。

(スタッフ 吉本尚)

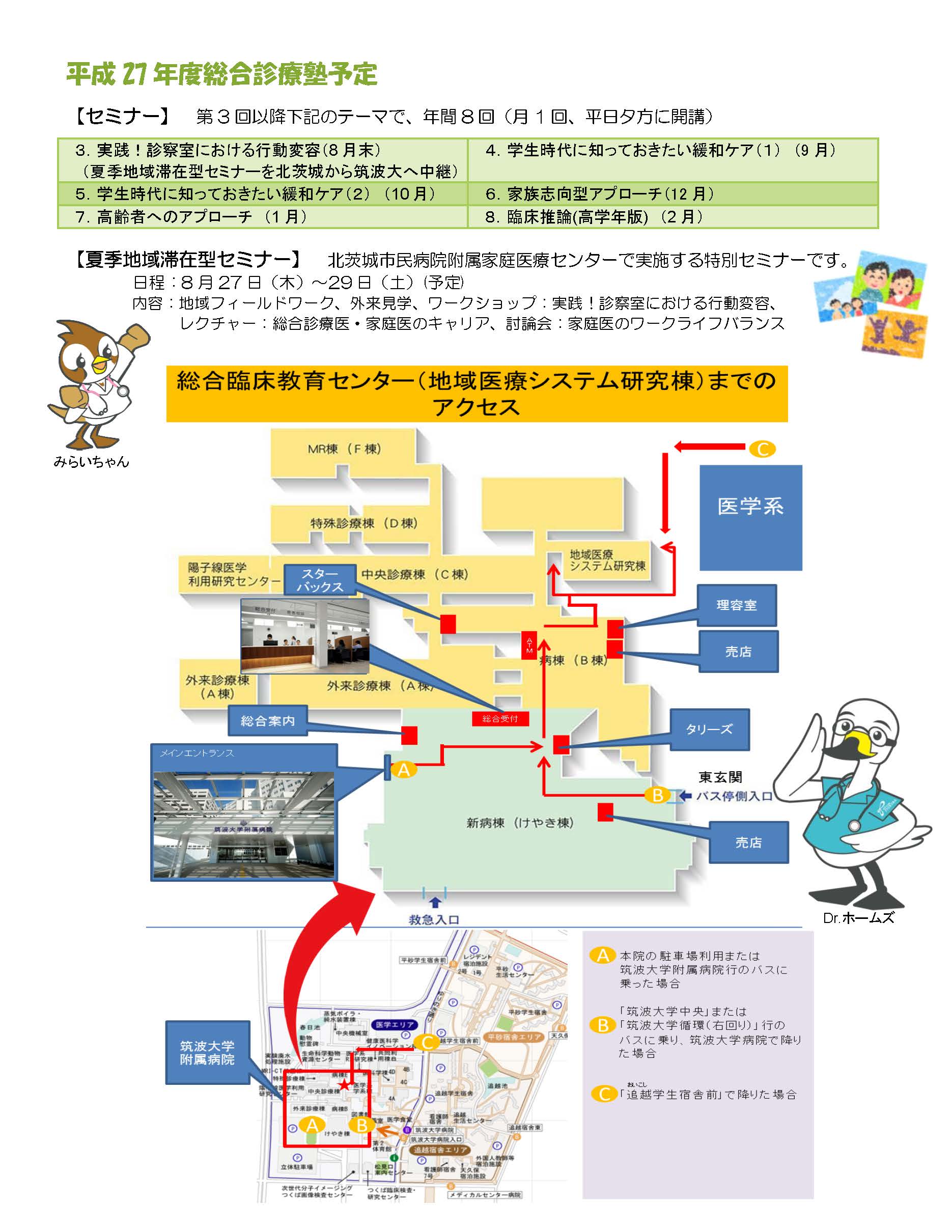

医学生のための総合診療塾

2015年5月21日テーマ:ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

総合診療塾は、総合診療、家庭医療に興味をお持ちの医学生にむけて、将来医師として役に立つ知識やスキルの修得を狙いとしたコースで、昨年度からはじまり、平日の夜に月1回のペースで、緩和ケア、患者中心の医療などをテーマにセミナーを行っています。興味のあるテーマの回のみの参加も可能です。

第1回は“meet the スポーツドクター”として、6月1日(月)17時~19時に筑波大学地域医療システム研究棟にて水戸協同病院総合診療科の小林裕幸先生による「スポーツ医学と総合診療」をテーマにしたセミナーを行います。

オリンピック自転車競技チームドクターの小林先生と直接お話できる貴重な機会ですので、ご興味をお持ちの方は是非ご参加ください。

お申し込みは mirai.iryo@un.tsukuba.ac.jpまで

詳細はhttp://www.hosp.tsukuba.ac.jp/mirai_iryo/kensyu.php#20150601-0706

およびポスターをご覧下さい。学外からの参加も歓迎します。皆様のご参加をお待ちしています。

(スタッフ 高屋敷明由美)

日経メディカル(3月号)に林幹雄先生ご登場!

2015年5月21日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 筑波メディカルセンター病院, 未来医療GP

祝:北茨城市民病院附属家庭医療センター 開所式

2015年5月20日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

ここ北茨城市は、茨城県の最北端、福島県との県境に位置しており、人口10万人あたりの医師数が100人を切る医師不足地域。市の多大なご理解とご協力の下、筑波大学総合診療科と連携した家庭医療センターがいよいよオープンします。

構想・設計段階から関わり、外来プリセプター室やカンファレンス室、学生用宿泊室(4室)、遠隔テレビ会議システムなど、教育機能もしっかりと盛り込んでいただくことが出来ました。

オープンは6月1日。外来・在宅診療はもちろんのこと、公立である特長を活かし、町の健康作りにも積極的に関わっていきたいと考えています。さらに、この恵まれた環境を活かし、当科の持つ教育資源や指導体制を最大限活用して、家庭医養成のモデル拠点形成を目指したいと思います。

昨日の開所式では、市長をはじめたくさんの方々から激励のメッセージをいただきました。

また、私がレジデント時代に総合診療の基本を教えていただいた津田司先生、

学会理事長の丸山先生も来賓としてご参列いただき、温かいご支援のお言葉をいただくことができ、

本当にうれしく思いました。

北茨城市は、東京から電車で2時間、筑波から車で1時間半のところにあります。

料理もおいしく、温泉もあり、人も温かく、とてもいいところです。

是非お越しください!

あわせて、茨城新聞のニュースにも取り上げていただきました。(動画あり)

http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14320281479639

こちらの宮澤センター長の堂々とした素晴らしいインタビュー(2分40秒あたり)もぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=ctU-ToDyjsw

皆さんのご期待に少しでも応えられるよう、グループを挙げて、これからも頑張ります。

引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

(スタッフ 前野哲博/編集 堤・阪本)

S2 レジデント・デイ

2015年5月17日テーマ:筑波総合診療グループ

内科認定医のレポートとは書き方が違い、医学的な詳細だけでなく、家族背景や家庭医的なアプローチに視点が置かれます。

昨年からポートフォリオを書き始めたこともあって、全員少しずつポートフォリオに慣れてきました。今後も毎回ポートフォリオを作って、専門医受験の際にはサラッと提出したいものです。

S2久野先生からは4月にトロントで行われたSGIM(Society of General Internal Medicine)で学会発表をしたときの体験談も話してもらい、同期の海外学会発表に全員刺激を受けていました。

今回の新企画では五十野桃子先生に病院総合医としての今までの歩み、病院総合医を目指す後輩へのアドバイスなどを話していただきました。日本において病院総合医はロールモデルが少ないですが、同じグループ内のロールモデルとなる先生の話を聞くのは非常に参考になります。

細井先生からは在宅医療の素晴らしさや魅力を熱く熱く語ってもらいました。在宅医療をやったことがないS2レジデントもいましたが、細井先生の熱いトークに、在宅医療への興味が掻き立てられていました。

終了後はスタッフの山本先生、宮澤先生も交えて懇親会まで行われ、盛りだくさんのレジデント・デイでした(写真がなくてすいません…)

次回も楽しみです!

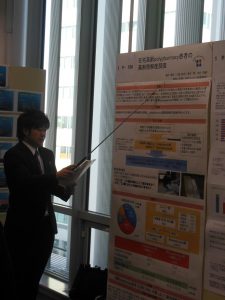

日本在宅医学会もりおか大会でポスター発表しました

2015年5月4日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学

2015年4月25日、26日と盛岡で開催された「第17回 日本在宅医学会もりおか大会」に参加し、初めての臨床研究「在宅高齢polypharmacy患者の薬剤理解度調査」のポスター発表を行ってまいりました。

2014年1月~12月の1年間、桜川市の大和クリニックにて在宅医療の研修を行っていました。学会発表は毎年行っていましたが全て1例報告のみで、そろそろ研究もやってみたいなと思っていたところ、同じくクリニック勤務の高木先生の全面バックアップのもと研修中に臨床研究を行うことになりました。

テーマはもともと漠然と抱いていた「薬をたくさん飲んでいる患者さんって自分の薬のことよく分かってんのかな?」という疑問。そこからリサーチクエスチョンを考え、先行研究の調査、対象者の設定、方法を具体的に考えていきました。今回の調査には、大和クリニックがいつも訪問調剤でお世話になっている協和調剤との合同研究という形を取りました。顔の見える連携を毎日していますので研究の打ち合わせもとてもスムーズ。時に近くのラーメン屋でミーティング・・など地域での研修の良さを改めて感じていました。

そうしてようやく形にできた「在宅高齢polypharmacy患者の薬剤理解度調査」。当日の発表もそれなりに盛り上がりをみせ、とてもよい経験となりました。

今回は横断研究でしたが自分で計画を立て、形にできたことで、今まで遠い存在と感じていた「臨床研究への道」がとても身近に感じられたのは高木先生はじめ皆様のご指導のおかげです。

忙しい臨床の中ですが日々の疑問を大切に、今後も経験豊富な指導医の先生方のご指導を仰ぎながら研究をやってみたいなと思っています!

(神栖済生会病院 内科 C2 細井)

JHN-CQ「アルコール問題のスクリーニング」アップされました。

2015年5月3日テーマ:筑波総合診療グループ

2月に第1回JHNセミナーで行ったアルコールのWSを元に、

Clinical Question「アルコール問題のスクリーニング」を作成、JHNにアップされました。

http://hospitalist.jp/clinical-question/

皆さんも「危険な飲酒」という概念とAUDIT-Cを知ってから、飲酒歴を考えましょう。

それがアルコール依存症を予防する第一歩です。

上記資料は、こちらからダイレクトにアクセスできます。

症例:アルコール問題のスクリーニング(PDF):更新日:2015/05/01

作成者:筑波大学附属病院 総合診療科 五十野 博基

作成協力:水戸協同病院 片山 皓太、梶 有貴、上村 舞衣

作成協力:筑波大学附属病院 総合診療科 吉本 尚

第2報:会場決定しました。5月16日(土)総診メンバーとの交流会を開催します!

2015年5月1日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 筑波メディカルセンター病院, 水戸, 未来医療GP

——————————————–——

日時:2015年5月16日(土) 18時 〜

場所:ラ・ポルタ

対象:医学生、研修医

途中参加も大歓迎!

——————————————–——–

ご参加希望の方は、総合診療科(soshin★md.tsukuba.ac.jp)へ

ご連絡ください。

★を@に変えてからメールしてくださいね。

会場『ラ・ポルタ』の情報は、こちら(ぐるなびへジャンプします)http://r.gnavi.co.jp/e056200/

補綴臨床5月号の「連載 歯科医院のための内科学講座②」を分担執筆しました!

2015年5月1日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

ウェルカムセミナーに参加した新S1レジデントの感想

2015年4月24日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 筑波メディカルセンター病院, 水戸, 未来医療GP

はじめまして

今月から新S1の上田篤志です。

4月18日〜19日に開催された総合診療グループウェルカムセミナーに参加させて頂きましたので、

その際の感想を書かせていただきます。

我々新レジデントは、18日午前中のプレウェルカムセミナーから引き続いての参加となりました。

まずは我々新レジデントが先輩先生方の前でそれぞれ自己紹介させて頂き、

次に全員で数グループに分かれてリハビリ企画に突入しました!

筑波メディカルセンター病院リハビリグループの先生方による「明日から使える在宅リハビリ」講義。

実際に体を動かしながらのリハビリや介護ケアはまさに目から鱗で、こんなにも工夫とコツにあふ

れているのかと驚かされました。

これまで病棟で何となく見てお手伝いしてきたケアが実際に自身でやると、思った以上に難しく、

先生方の実演を見る目も自然と真剣になります!

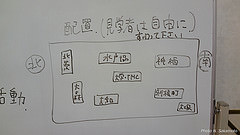

さて、続くワールドカフェでは、卒後年数・職場の全く異なるメンバーに分かれての自由なconversationが

新鮮でとても貴重な機会となりました。

各テーブルに配られた書き込み自由な紙にもマジックペンで色々な意見が書き込まれ、落書き?(笑)

のようなpopなものも見られて面白かったです。

夜の懇親会では、夕飯を取りながらの新レジデント紹介を兼ねたクイズ大会が開催されました!

それぞれのキャラクターが紹介されたように思います。

ご準備いただいたS2の先生方有り難うございました!!

泊まり組は、さらに二次会へと続き、濃密な1日目は終了となりました。

2日目、

まずは北茨城から千葉県との境にある利根町まで茨城県の総合診療グループの主な施

設紹介でした。

それぞれの施設のブースに集まり、地域の特性を理解した診療活動の大切さや「地域診断」の

概念について学びました。

その後、複数の委員会に分かれ、今後の活動についての話し合いにうつりました。

新レジデントも、それぞれ自分の興味のある委員会に参加させて頂き、これからの役割分担など

行いました。

まだまだ仲間入りさせていただいたばかりではありますが、これからは筑波大学総合診療

グループを盛り上げられるよう微力ながら尽力していこうと思った次第です。

今回はC1の先生方をはじめ、お忙しい中ご準備いただいた先生方、本当に有り難うございました。

これからは我々も率先して沢山のイベントやその他活動で皆様のお役に立てるよう精進いたしま

すので宜しくお願いいたします。

執筆:S1上田篤志/編集:スタッフ 阪本直人

5月16日(土)総診メンバーとの交流会を開催します!

2015年4月22日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 筑波メディカルセンター病院, 水戸, 未来医療GP

総診にご興味のある方へ朗報です!

総合診療科では、総診にご興味のある医学生、研修医を対象に

夕食を交えた交流会を開催します。

新S1、S2@2015年4月ウエルカムセミナー(総診勉強会)後に集まって記念撮影

・総合診療や地域医療に興味がある方、

・総診の後期研修医がどの様に働いているのか知りたい方、

・将来のキャリアに興味がある方、

・総診ローテート卒業生の方、

その他少しでも興味がある方は、是非参加をお待ちしています。

堅い説明会ではなく、レジデント、若いスタッフが多く参加する飲み会ですので、

気軽に参加して下さい!

——————————————–

日時:2015年5月16日(土) 18時から

場所:筑波大学近郊

(未定ですが、決まり次第お知らせしますので、予定を確保しておいてください)

対象:学生さん、研修医の先生問わず参加可能です。

途中参加も歓迎します。

——————————————–

ご参加希望の方は、総合診療科(soshin★md.tsukuba.ac.jp)まで連絡してください。

★を@に変えてからメールしてください

さすが、チーフレジデント! ふざけ方もシニアレジデントの手本を見せてくれました

C1@2015年4月ウエルカムセミナー(総診勉強会)

【続編のお知らせ】

また、6月27日(土)の午後に、後期研修説明会を予定しております。

詳細は決まり次第お伝えします。興味がある方はこちらも奮って参加して下さい。

執筆:山本由布 / 編集:阪本直人(スタッフ)

プレ・ウェルカムセミナー

2015年4月21日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学, 未来医療GP

ウェルカムセミナーに先立って、新しいレジデントのみを対象としたプレ・ウェルカムセミナーが4月18日午前に開催されたので、参加させて頂きました。

朝、会場で同期の先生達に初めて顔を合わせることができたときは、喜びと緊張のまざった何とも言い難い新鮮な感覚でした。

そして、横谷先生、浜野先生には後期研修全般に関するアドバイスや今後の専門医取得に向けての必要事項について御指導いただきました。終始楽しくそして和やかなムードで、約2時間が、あっという間に過ぎたように思います。

最後には、谷さんお手製のおやつもいただきました。すごく美味しかったです!

ようこその桜餅

これからも新レジデント一同宜しくお願いいたします。

(S2河野大輔)

v1c.jpg)