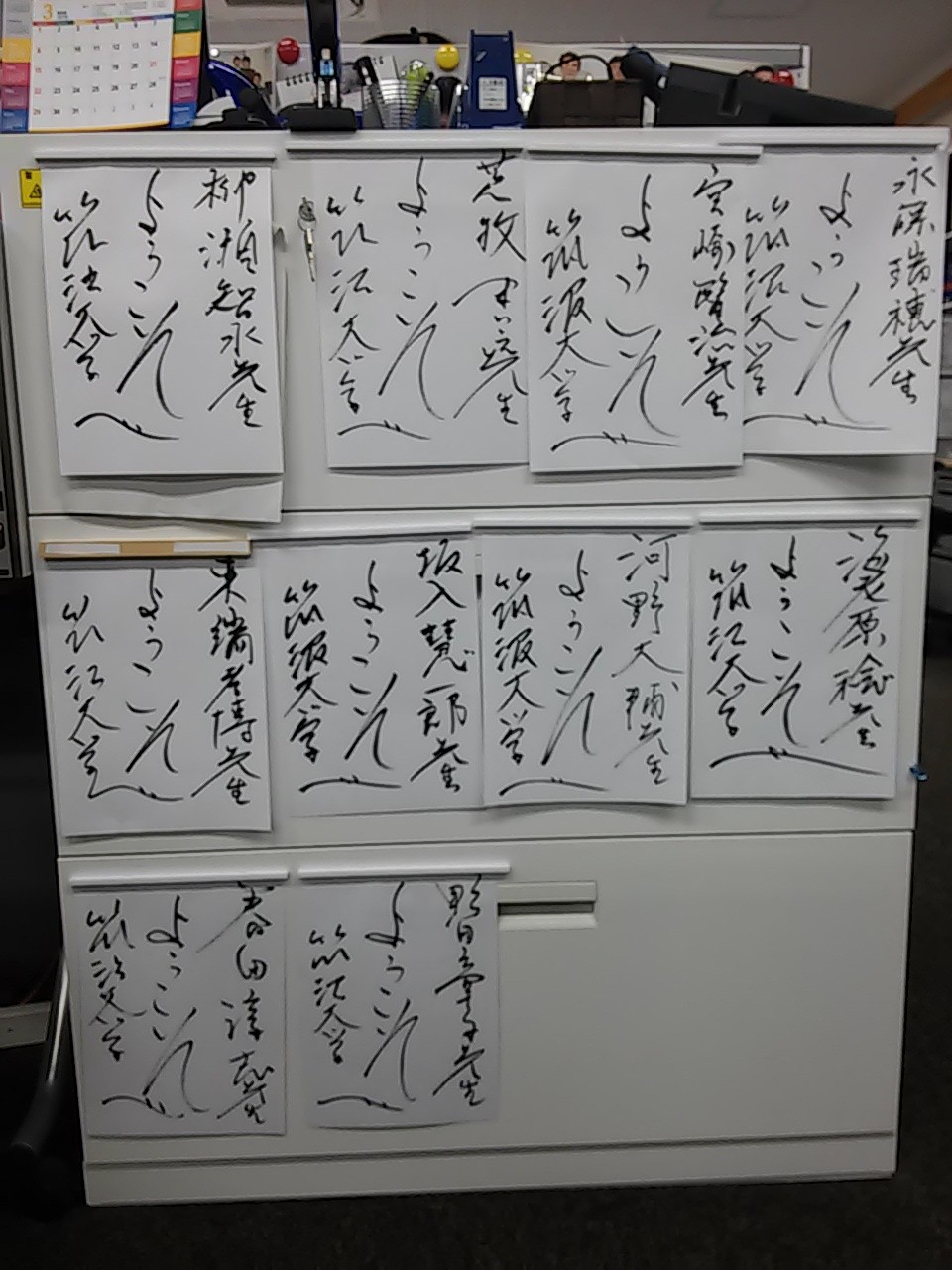

新しい方をたくさんお迎えしました!

2015年4月2日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学

4月は出会いの季節。

秘書の谷さんが、新しい方をいつも丁寧に、達筆な書でお迎えしてくださいます。

新しい文化と新しい知見が、さらにこの筑波の総合診療グループを活気づけ、成長させてくれると信じています。

今年度もさらなる高みを目指したいと思っています。

(スタッフ 堤 円香)

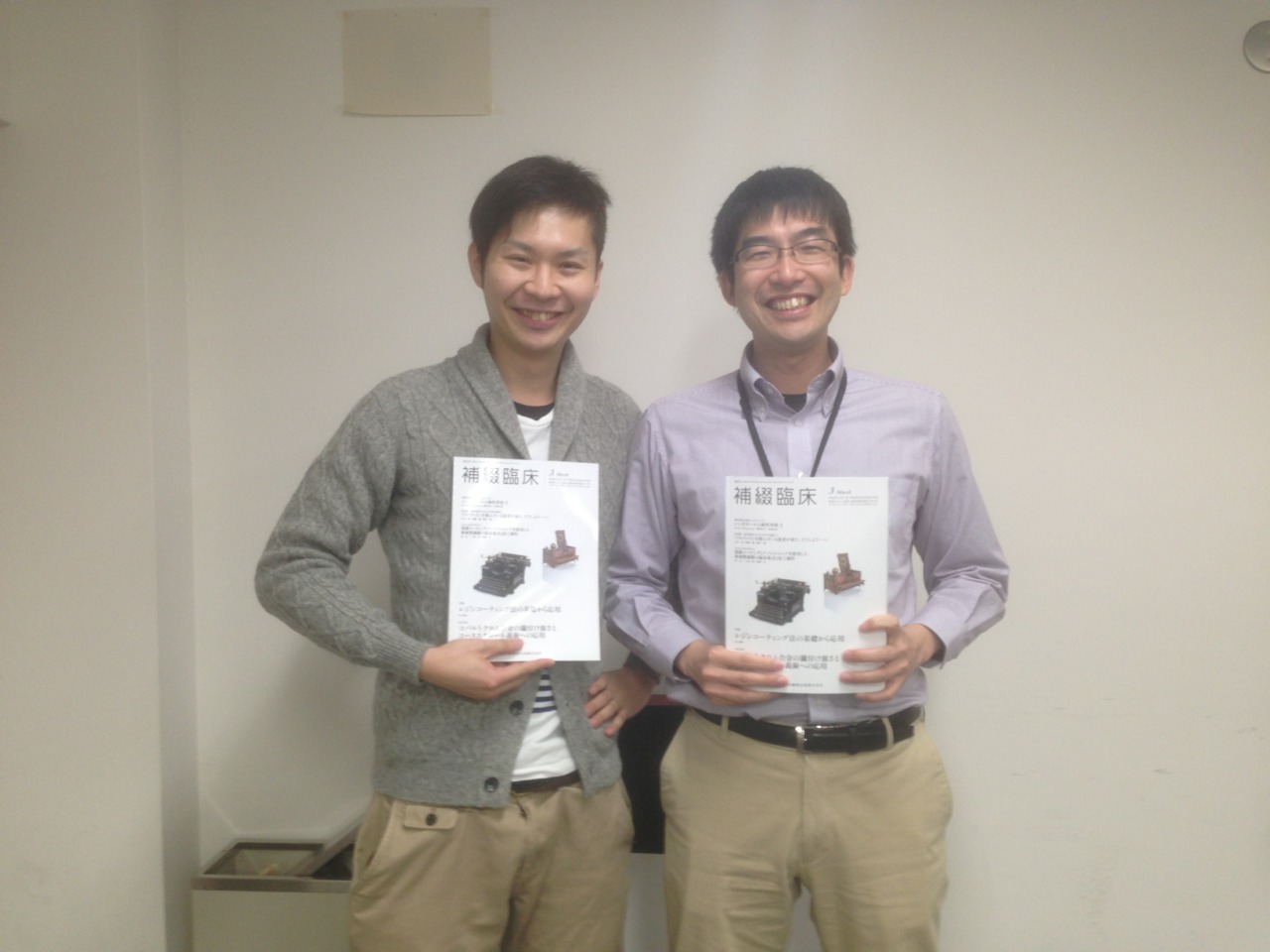

はじめて雑誌に投稿しました!

2015年4月1日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

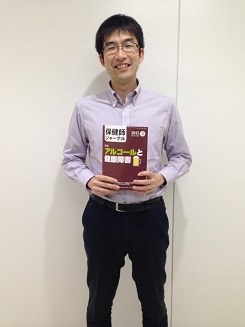

指導いただいた吉本先生とともに

私、斎藤の処女作品が出来上がりました!!!!!

執筆活動というにはおこがましいですが、人生初めて雑誌に記事を

載せてもらいました。

患者さんにいつも説明している通りに書いたので、内容がやや斎藤節ですが…。

執筆したのは補綴臨床という開業歯科医院の先生が読む雑誌の

「歯科医院のための内科学講座」。

タイトルは「ワルファリンを飲んでいる患者が来た. どうしよう……」。

皆さんだったらどのように書きますか?

本を書く事は、目に見えない読者に理解してもらえるように内容も

さることながら表現方法にも工夫が必要で、本を読んで勉強するよりも

いっそう勉強をすることが必要なことを実感しました。

更にたくさん執筆してみたい!と思わせられた一品になりました。

指導いただいた吉本先生、ありがとうございました。

「つくばのメンバーが書いた関連書籍で紀伊国屋の書籍棚を埋められたらば最高!」

と夢見る斎藤剛がお伝えしました~。

(チーフレジデント:斎藤剛)

多職種連携ワークショップin福岡

2015年3月30日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学, 未来医療GP

3月23日に、福岡で行われた「よりよい多職種連携の実践に向けて」というワークショップに参加してきました。

吉本先生が福岡県私設病院協会から講師依頼を受け、東京大学の春田先生(4月からは筑波にいらっしゃいます!)が中心となって準備が進み、そして当日は東京や三重、地元福岡から10人のファシリテーターが集まりました。私もファシリテーターの一人として参加させて頂きましたが、ファシリテーターも医師以外に看護師、病院事務、PT、多職種連携の本の出版に関わる方などなど…様々な視点から医療に関わる人がいて、既にこの時点で多職種連携だなあと感じました。

対象者は福岡県内の私設病院で働くコメディカルスタッフで、看護師、リハビリ、MSW、事務、臨床心理士など幅広い職種の方が参加してくれました。

Egg Flying Gameという、皆で協力し合いながら与えられた材料を使い、卵を割ることなくいかに的の近くに落とすか、という多職種連携の要素が詰まったアイスブレイクからワークショップは始まりました。緊張していた空気もこれでかなり緩み、その後は「連携について困っている事」について、始めは同職種同士、その後多職種が混ざったメンバーでディスカッションを行いました。多職種で意見交換する事で、様々な視点から問題について考える事が出来た、とても新鮮だった、という意見が多く挙がりました。

最後に、各施設の中で明日からやってみたい事について話し合ってもらいました。短時間での話し合いで難しかったと思いますが、どの班も様々な形で取り組む課題が見付かったようでした。

私もずっと一つの班でゲームやディスカッションの様子を見ていましたが、始めは「情報共有が大切」という所から、「ただ情報を集めて終わりではなく、それを統合して上手く使っていく事が大事ではないか」「それを誰が担うのか?」「私たち(看護師さんでした)が一番患者さんに近いので、頑張って引っ張って行かなきゃ!」と話がどんどん発展していき、皆さんのパワーに感動しました。

日帰りでバタバタしていたので、他のファシリテーターの方々とゆっくり話す時間がなかった事は残念でしたが、私自身がとても勉強になった1日でした。これを茨城でも生かせれば、と思います。

最後は、空港で博多ラーメンとあまおうソフトクリームを食べ、かろうじて福岡を実感して帰りました。

笠間市立病院 山本由布

利根町国保診療所での活動報告

2015年3月20日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 大学, 利根町

昨年10月から診療所研修で、利根町国保診療所で勤務しています、S2の舛本です。

利根町での研修が終了する前に、勤務の様子をブログでご紹介しようと思います。

勤務は外来診療が主ですが、地域密着の診療所で、0歳から90歳代まで老若男女を問わず、様々な主訴で患者さんが来院されます。

小児の予防接種は初めての経験でしたが、スケジュールもだいたい頭に入り、お母さんにアドバイスもできるようになりました。

お母さんにご説明を

また、利根町の研修では通常の“診療業務”だけではなく、地域の健康増進に寄与できるような予防啓発活動にも取り組んでいます。一例ですが、2月下旬には近くの小学校で薬物乱用防止教室を行いました。

小学校での薬物乱用防止教育

利根町国保診療所での研修の良いところは地域、家族を感じながら日々の臨床を行えることで、まさに家庭医療の醍醐味を味わうことができました。所長の中澤先生はロールモデルと言うべき存在で、家庭医として歩もうとする自分の方向性を再確認することができました。利根町にもっと長くいたかったなー、と寂しく思う今日この頃です。

S2 舛本祥一

WONCA in 台湾 ~JAPAN night(番外編)~

2015年3月19日テーマ:筑波総合診療グループ

3月6日から8日の行程でWONCA APRCに参加してきました。私自身は国際学会に参加したのは初めての経験で、学会自体も貴重な経験だったのですが、3月7日の夜に開催された日本から参加のメンバーでの飲み会(JAPAN night)に参加してきました!

総勢30名弱でしたが、つくばからは7人が参加。会は火鍋店で開催、日本各地から参加している様々な先生と知り合うことができ、多くの情報交換、刺激を得ることができました。当初は参加するか迷っていましたが、同じ分野で志を同じくする先生たちと楽しく交流することができました。このような機会があれば、また是非参加したいと感じました。

S2 舛本祥一(利根町国保診療所)

WONCA in 台湾~初参加編~

2015年3月11日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学, 未来医療GP

今回、発表者ではないのにも関わらずWONCAに参加させて頂きました。

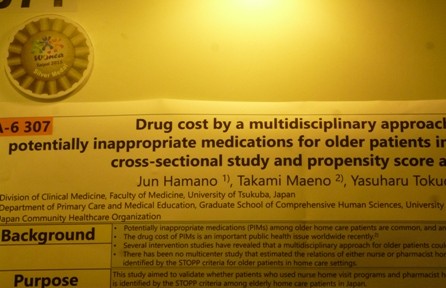

WONCA in 台湾~浜野先生銀メダル(演題発表編)~

2015年3月9日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学, 未来医療GP

5日間の開催でしたが、つくばからは入れ替わりつつも12人が参加しました。

私は初参加でしたが、初めて国際学会で演題を出させて頂き、さらにプレゼンテーションまで経験でき、とても勉強になりました。ちなみに演題名は “Effect of role-playing in training medical students to adopt a psychosocial approach” というもので、プレゼンテーションは4分、質疑応答は1分でしたが、頭が真っ白になっているうちに終わってしまいました。参加されていた先生方も皆親切で、ポスターの横に立っていたら話しかけて質問してくれたりと、交流する事が出来ました。

今後に繋げていければと思います。

つくば教育セミナー 1日目夜 ~筑波山温泉 宴会編~

2015年3月9日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

つくば教育セミナー1日目の夜は、筑波山温泉の江戸屋に宿泊しました。

昨年は大雪のため中止となりましたが、例年行われているこのイベントはメンバー間の貴重な交流の場として毎年盛り上がります。

1日目のレクチャーが終わると、各々旅館へ。そして着いて早々、温泉へ。つくばにも立派な温泉があるんですね!温泉の後は宴会場でお夕食。全員浴衣姿で、もはやプチ医局旅行といった感じですね。

夕食が終わると、今回のメインイベント( ?)の2次会です。

お酒とつまみを持ち込んで(旅館の許可を得ています)、前野教授からS1の若手までみんな一緒に夜遅くまで盛り上がります。

今回はS1高橋先生の誕生日が近かったことと、内科認定医の症例要約の提出期限当日であったこともあり、誕生日と内科認定医申請おめでとうをケーキで祝ってもらいました。(実は、お祝いの前に高橋先生の車の鍵が無くなるというハプニングもあったのですが、みんなで鍵を探してようやく見つけることができました!)

途中からは今回の教育セミナーのエグゼクティブマネージャーを務めた五十嵐先生によるマッサージが始まりました。五十嵐先生は今回のセミナーにお手製のマドレーヌを用意してきており、マドレーヌが作れてマッサージもできるマネージャーであることが判明しました。素敵です。

今年も大盛況に終わった筑波山温泉の宿泊。来年も更なる盛り上がりが期待でき そうです。

S1 稲葉 崇/スタッフ 中澤 一弘

分担執筆した『レジデント3月号』 好評発売中!

2015年3月5日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

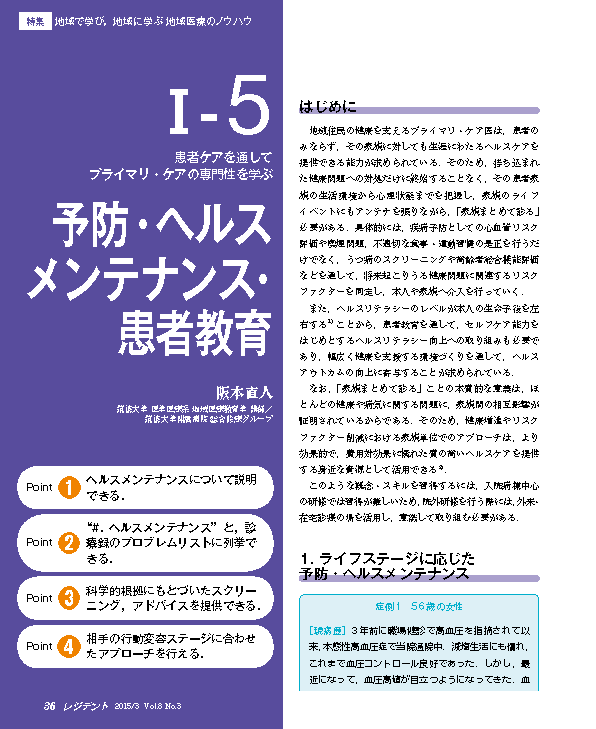

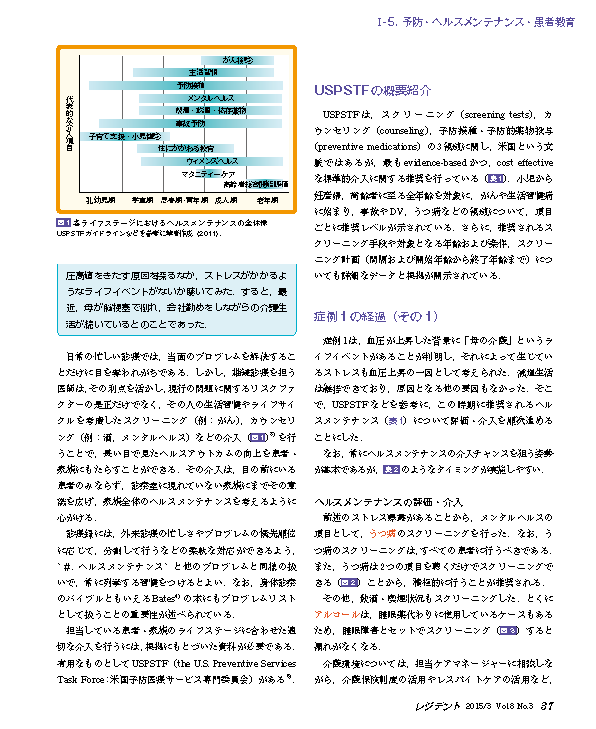

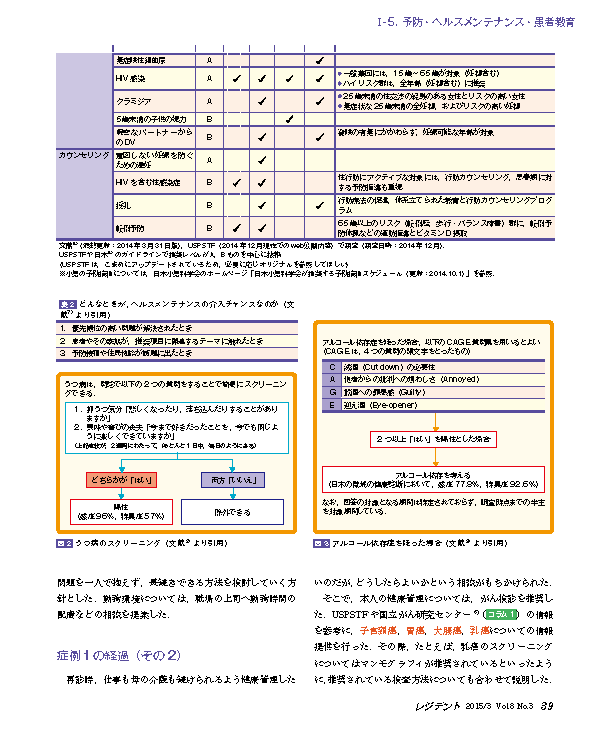

私が執筆した月刊誌『レジデント』が、現在発売中です。

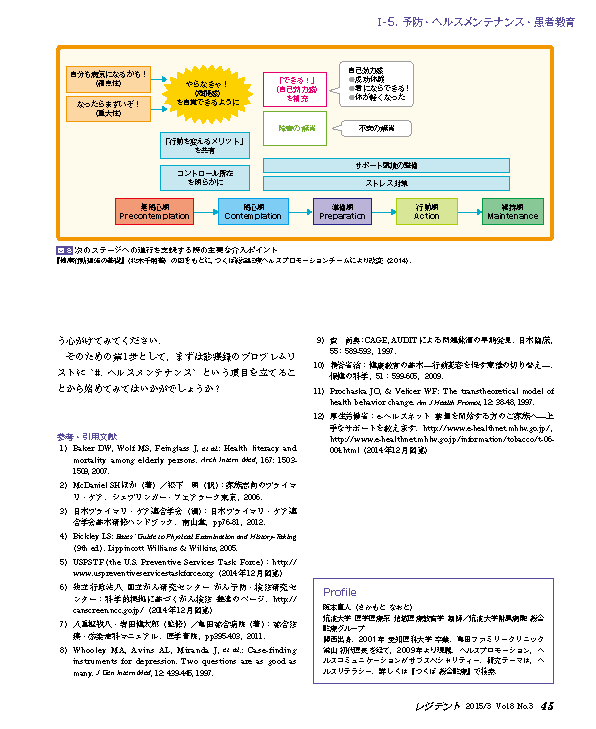

大きくヘルスメンテナンスと行動変容の2つで構成されています。

- ・USPSTFなどに基づいたヘルスメンテナンスのコツ

- ・禁煙支援を例にあげ、行動変容ステージに合わせた介入のコツ

地域医療の現場で、患者さんやご家族の健康を守るための

ヘルスメンテナンス項目(スクリーニング、カウンセリング、予防接種など)をどのように適応してゆくか、その具体的な方法について、解説しています。

ヘルスメンテナンスのガイドラインとして広く知られるUSPSTF(US Preventive Services Task Force)、そして、癌のスクリーニングについては、国立がんセンターによる科学的な根拠に基づいた推奨項目にも言及し、その内容を見やすく一覧表にしました。

次に、行動変容では、相手の(行動変容)ステージに合わせた的確な介入ポイントを

禁煙支援を例に上げ、具体的なコツについて解説しています。

この執筆にあたり、カラフルな図表を駆使し、分かりやすく・ぎっしり・コンパクト(10ページ)に

納めました。

他の章も実力派医師による執筆ですので、指導医の皆様は教材として、

そして、学生・レジデントの皆さんも、売り切れになる前にゲットして、ご活用下さい。

【本章の学習目標】

Point ❶ ヘルスメンテナンスについて説明できる.

Point ❷ “#. ヘルスメンテナンス”と,診療録のプロブレムリストに列挙できる.

Point ❸ 科学的根拠にもとづいたスクリーニング,アドバイスを提供できる.

Point ❹ 相手の行動変容ステージに合わせたアプローチを行える.

学習目標は、上記参照

ライフステージ合わせたヘルスメンテナンスの全体像

うつ病、アルコール依存のスクリーニングなど

行動変容ステージに合わせた介入・支援ポイントを図で分かりやすく

【特集の目次】

特集●地域で学び,地域に学ぶ 地域医療のノウハウ

【Ⅰ. 患者ケアを通してプライマリ・ケアの専門性を学ぶ】

1. プライマリ・ケアの専門性とは何か/井上真智子

コラム:地域医療研修を終えて/太田竜右

2. Common diseaseへの対応-EBMを活用して/青木拓也

3. 何でも診るための医療面接と身体診察のスキル/児玉和彦

4. 生物心理社会(BPS)モデルと患者中心の医療の技法/大塚亮平

5. 予防・ヘルスメンテナンス・患者教育/阪本直人

6. 高齢者ケアに習熟する-老年症候群と高齢者総合機能評価/津田修治

7. プライマリ・ケアにおけるリハビリテーションと退院調整,多職種連携

~入院したその日から始めよう~/平山陽子

8. 在宅医療の実際/一戸由美子

【Ⅱ. 地域集団をケアする】

1. 保健所って何するところ? 医師に必要な公衆衛生的視点/長坂裕二

2. 若手公衆衛生医師が地域をつなぐ~ピンチをチャンスに!健康なまちづくり運動~/矢野亮佑

3. プライマリ・ケア医が行う地域ケアと連携/中川久理子

4. 地域診断,地域包括ケアからまちづくりについて考える/中野智紀

【Ⅲ. 教育研修体制を充実させるために】

1. 研修を受け入れる指導医とスタッフ向け-効果的なプログラムの作り方/吉村

文章・構成:筑波大学 総合診療グループ/地域医療教育学 講師 阪本直人

日本プライマリ・ケア連合学会ホームページ、閲覧性さらに向上

2015年3月4日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

私 阪本は、日本プライマリ・ケア連合学会 ICT委員会の一員としても活動しております。

その活動内容に、学会ホームページのユーザー・インターフェースの改良や

情報公開の仕組みづくり、コンテンツの拡充などがあります。

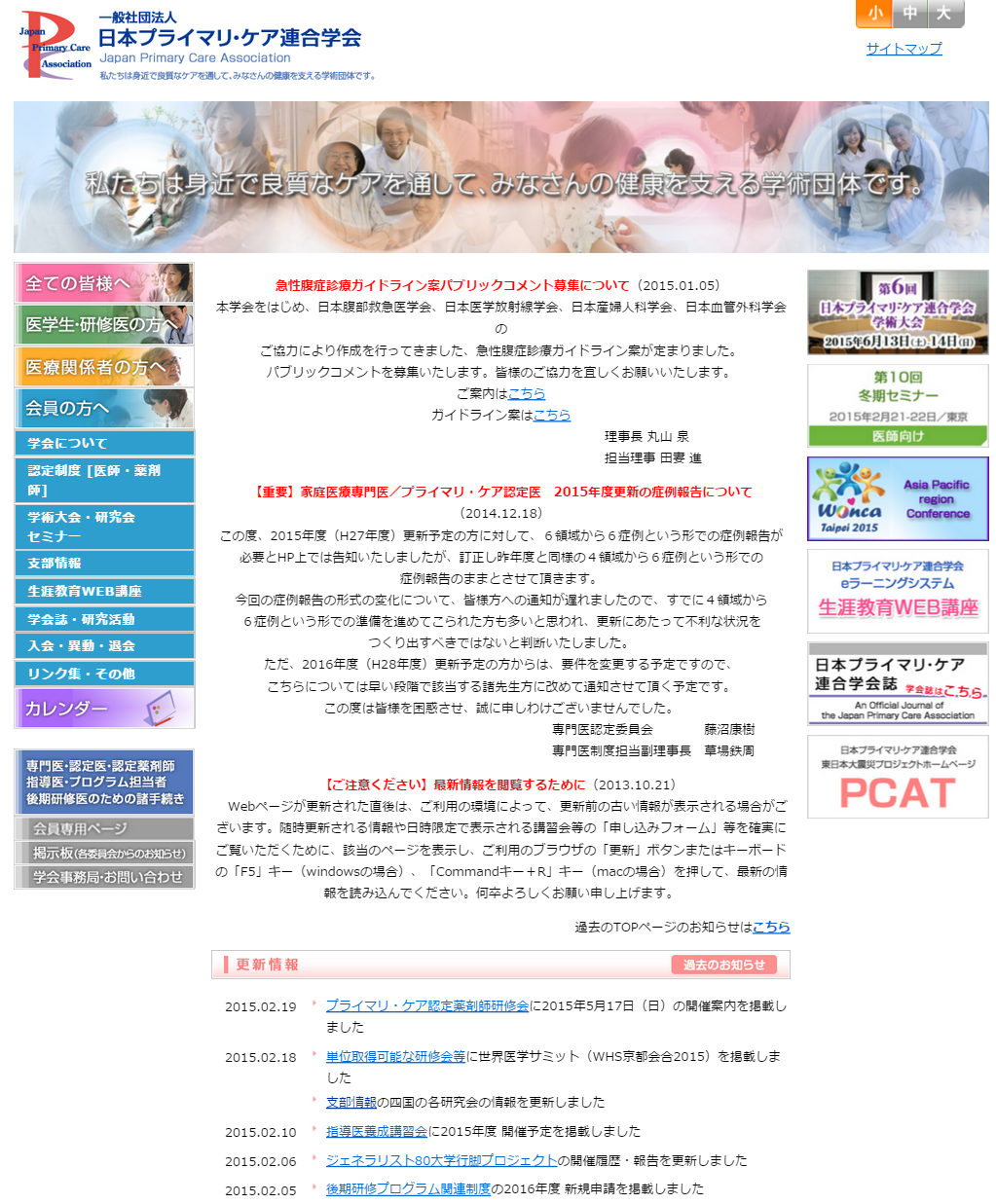

2015年2月25日に学会ホームページをバージョンアップし、大幅な閲覧性の向上※を実現しました!

これは、2013年5月2日の学会ホームページの完全リニューアル以来、最大のバージョンアップです。

※【お知らせ】の視認性向上。さらに、スクロールをほとんど行わずに情報把握ができるように。

ぜひ、ご覧ください。

http://www.primary-care.or.jp

【新ホームページ】

【リニューアルされた学会ホームページ】 スクロールをほとんど行わずに情報把握ができるように

【旧ホームページ】

【旧ホームページ】 すごく縦長でした。ページは更に下へと続きます。

診療・教育・研究など本業の傍ら、委員全員が力を合わせ、

限られた時間と予算で、ここまで大幅なバージョンアップを実現させられたのは、

正副理事長、大会長をはじめ、事務局スタッフなど多くの方々のご協力とご支援の

たまものだと思っております。

ここ半年間だけでも、数多くの改良を重ねてきましたが、主なものをご紹介いたしましますと、

・支部情報の閲覧性の向上

地図上に各ブロックごとにマッピング など

・カレンダーの追加

学会の行事を閲覧できるようになりました。

さらに、Googleカレンダーをお使いの方は、1クリックで、ご自身のスケジュールに取り込むことができます。

<掲載(予定含む)スケジュール>

・WONCA ASIA Pasific region Conferenceへのリンク

・若手医師部会との連携とページの改訂

今後、さらなる学会情報システムのバージョンアップに向け、ICT委員会として

尽力してゆきたいと思います。

皆様のフィードバック、ご支援に心より感謝いたします。

【日本プライマリ・ケア連合学会 ICT委員会メンバー】

委 員 長 :高柳 亮

副委員長:井村 洋

委 員 :菅家 智史、喜瀬 守人、阪本 直人、佐藤 健太、茂木 恒俊

(文章:筑波大学 総合診療グループ/大学院 地域医療教育学 講師 阪本直人 2015年3月4日)

取組ホームページの更新回数 ダントツ1位!

2015年3月4日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

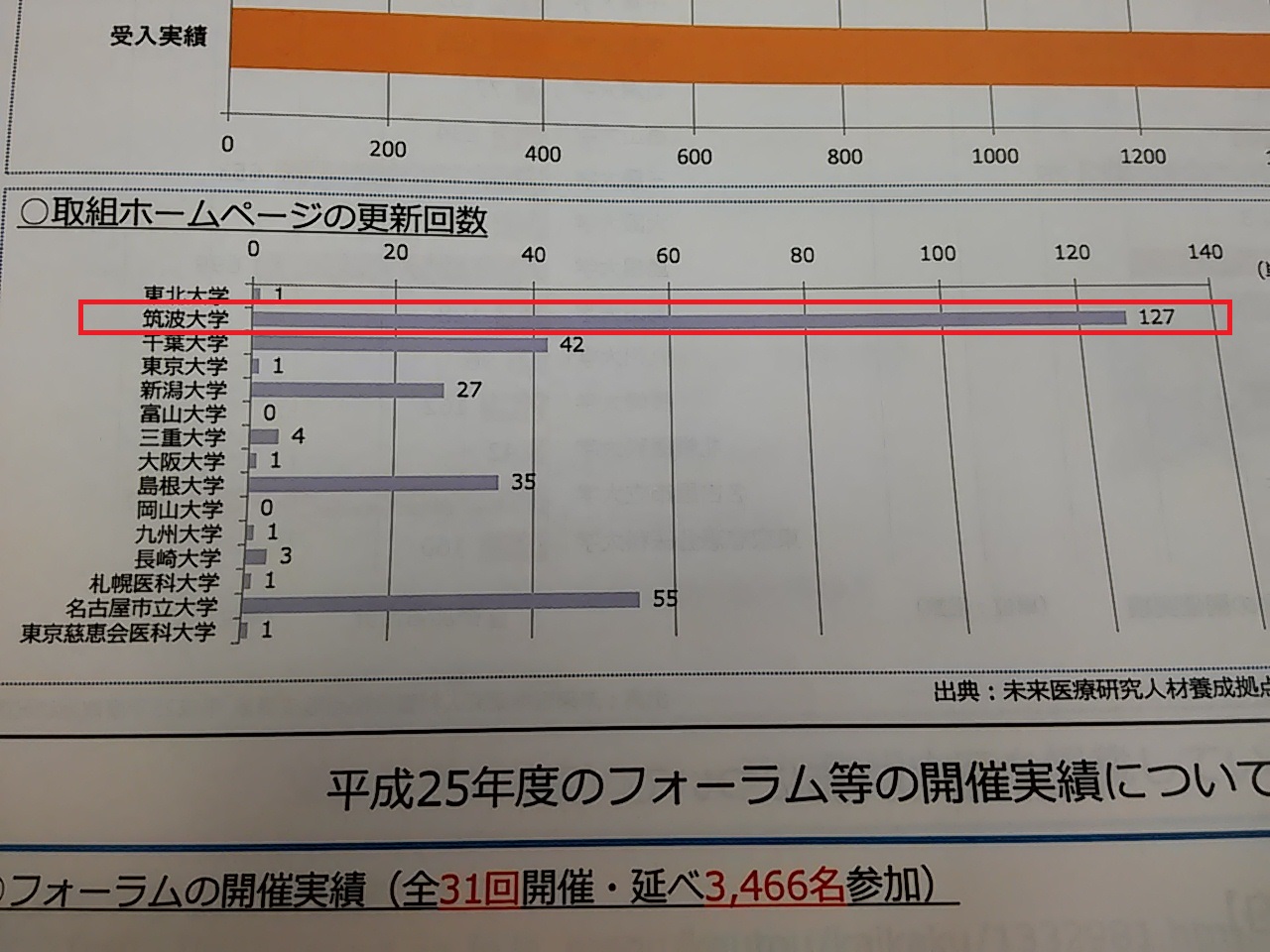

文部科学省の平成25年度未来医療研究人材養成拠点形成事業として、「リサーチマインドを持った総合診療医の養成」をテーマに、新規性・独創性の高い特色ある取組にチャレンジする大学の事業を選定し支援する事業が導入されました。筑波大学は、応募59大学の中から優れた取組として選定された15大学の一つとして、5年間(予定)にわたる事業を展開していくことになっています。

先日、フォーラムが開かれ、「取組ホームページの更新回数」というグラフが表示されました!

筑波、ダントツの更新回数!

これも、関わる皆さんがブログを投稿し、この1年間、発信をし続けた成果。嬉しい限りです。

引き続き、来年度も、ブログ、FB等を活用しながら、未来医療GPの成果や実績をどんどん世の中に発信していきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

(スタッフ 堤 円香)

「若手医師のための家庭医療学冬期セミナー」

2015年3月3日テーマ:筑波総合診療グループ

「若手医師のための家庭医療学冬期セミナー」に2月21日のみ参加してきました。

目的は、採用されにくいと言われるWSがどんなものか。家庭医療って何だろう。の2点でした。

参加したのは、WS7臨床研究と、WS15介護福祉制度(多摩ファミリークリニック大橋先生ら)です。

WS15では、主治医意見書の書き方、介護に関わる職種、入居施設について、主に知識を学びました。

主治医意見書は、介護にどれくらい手間がかかるかを伝えるものである。記載にあたっては、介護者が何に困っているのかを確認する。病気の細かい治療経過は不要で、介護に影響を与えることを書く「パーキンソン病で、すくみ足による歩行障害が顕著であり、常に見守りが必要、夜間せん妄もあり、深夜も目が離せない。」これは介護に手間がかかる。また、訪問調査は1回のみのため、転倒や誤嚥のエピソードを捉えきれない。転倒の頻度を各と、2次判定が変わる。認知症は根拠HDS-Rも記載。不安定とは、今後介護の手間が増す予測を示す。 水戸協同では、私のところへ記載依頼が来るので、指導はしていない。今後は「介護の手間」をより意識した書き方ができそうです。 職種、施設は、一般的なことを学びました。国家試験でやってかもしれないが、もはや忘れている。こんな言葉さえも知らなかったのかという介護福祉の内容で、よい復習の機会となった。 救急病院勤務では、患者のQOLは勿論大事。他方、再入院をへらすこと、新たな救急患者にベッドを空けることも大事。どれに対しても、ただ主病名を治療するだけではなく、退院前カンファランスで、病院での生活状況、病状と今後起こりうること、患者の病状に適した場所へ帰し、退院直後から必要なサービスを受けられるようにすることは重要である。ケアマネージャーらと積極的に意思疎通をはかっていこう。

知識の次は、個々の事例にどのように対応したら良いかという、疾患ではなく、介護に重点を置いたケースカンファランスを開いても面白いと思いました。病院総合医、家庭医、救急から緩和まで混じったつくばグループ内なら、より面白そうですね。

五十野博基

保健師ジャーナルへ寄稿したアルコールの記事が掲載されました

2015年3月3日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

医学書院から出版されている保健師ジャーナル。

その名の通り、保健師を主対象にした学術雑誌ですが、

その2015年3月号でアルコールと健康障害が特集されました。

もともと多量飲酒やアルコール依存は保健活動において常に身近な問題ですが、2014年6月にアルコール健康障害対策基本法が施行されたこともあり、アルコール健康障害に関する最新知見,日本における状況と重要課題を明らかにし、対策を考えていこうという特集です。

その中で、

「アルコールと健康障害についてわかっていること 知っておきたい基礎知識」

という内容を寄稿させていただきました。

「地域を診る」ことを重視している総合診療領域の医師にとって、地域のことを非常によく知っている保健師との連携は非常に重要であり、こういった記事を通して保健師の皆様と関わりが深められれば、と期待しています。

(スタッフ 吉本 尚)

2月教育セミナーの運営に関わって

2015年3月2日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 未来医療GP

方針の決定等を行っていく場です。

無事開催することができました。

でした。

総合診療専門医制度について

委員会活動では、各委員会に分かれて今年度の運営状況・情報共有と、今後の改善点を話しあう時間をもうけました。今回の続きは、4月のウェルカムセミナーで時間をもうける方針です。

楽しい観光写真を交えて、英語能力の大切さもさることながら、参加する目的を明確にして臨むことの

意義をお話していただきました。

参加へのハードルを下げていただき、レジデントが参加しやすいイメージを与えて頂けたので、

WONCA直前のタイムリーな講演はありがたかったです。

豪華な昼食を囲んで

大人数を動かすことの難しさを学ばせていただきました。

反映させていただけることが多いです。

シニアレジデント修了セレモニー後に

2月教育セミナー(2日目)に参加して

2015年3月1日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 未来医療GP

教育セミナーの2日目は、

「排尿障害、消化器疾患、生活習慣病総ざらい」というテーマでレクチャーがあり、

非常に実臨床に沿った内容でためになる内容でした。

また、CSAでは、訪問診療の導入面談のセクションを体験しました。

症例ごとにブースが分かれています

CSA「家庭医専門医模擬試験」の様子

バックボーンとしての設定は非常に細かく、実際の患者様の家族と接する際に

気をつけるべき点等を学ぶことができました。

体験するだけでなく、それを使用しての主治医意見書作成を行うことで、

いかにして介護を必要とする患者様のためになるように情報をまとめるかも考えることができ、

振り返りをすることで今後の臨床に活かしていきたいと思います。

—————–【スケジュール】————————

2015年3月1日(日)2日目

10:00~12:10 レクチャー「排尿障害、消化器疾患、生活習慣病総ざらい」

12:10~13:10 昼食(ケータリング)&レジデント修了セレモニー

13:10~15:40 CSA「家庭医専門医模擬試験」(3症例CSA+主治医意見書作成)

15:40~16:00 レクチャー「主治医意見書の書き方」

16:00~16:30 まとめ

———————————————————-

筑波大学附属病院 研修医2年目 任 瑞

編集:阪本 直人

迅速な搬送のために

2015年2月25日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座

北茨城周辺地域のタウン誌「びばじょいふる」11月号の「診療室から」に記事が掲載されました。

http://www.vivajoyful.com/vj.html

たびたび北茨城から日立に救急搬送の同乗をしている経験から

地域住民の皆さんに伝えたいことを書かせていただきました。

「迅速な搬送のために」

4月から北茨城市立総合病院(移転して11月から北茨城市民病院になりました)で勤務しています。今までもつくばや水戸など茨城県内で勤めてきましたが、ここ北茨城の景観の美しさや海の幸の美味しさには驚かされました。

さて、この地区にいると重症の患者さんを日立などの病院に搬送する救急車に同乗することがたびたびありますが、少し気になるのは救急車に道を譲ってくれない車が目立つことです。サイレンに気づかないのか、歩行者が前を横断してくることもあります。一緒に乗っていた患者さんのご家族は言いました「こんなによけてくれないなんて」。どうか皆さん、救急車がサイレンを鳴らして来た時は、誰かの大事な家族が一刻を争っていることを思い浮かべて停車して道を譲るようご協力ください。

ところで、救急車がどんなに急いでも医師がどんなに頑張っても縮めることの出来ない時間があります。それは、病気の発症から救急車を呼ぶまでの時間です。例えば、脳梗塞は治療開始が早ければ早いほど後遺症を残さず回復できると言われていますが、急に手足が動かなくなったり、ろれつが回らなくなったりしたのに、すぐに救急車を呼ばず何時間も様子をみてから119番したという方をこれまで何人も拝見しました。どんなに医療の技術が進歩しても、皆さん自身が自分の身体の危険なサインに気づいてすぐ行動するということが無ければ有効な治療にはつながりません。脳梗塞だけでなく、その方の病気の種類によって「こういう時はすぐ病院を受診するように」という症状があるはずですので、普段からかかりつけ医を持って緊急時の対応について確認しておくことが重要です。

私は総合診療医としてこれからも皆さんと地域のよりよい医療について考えていきたいと思っていますので、皆さんからも地域のことを色々と教えていただけると嬉しいです。

(北茨城市民病院 内科 宮澤 麻子)

ダリワリ先生によるレクチャー

2015年2月23日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座

ダリワリ先生は、あのティアニー先生の一番弟子と言われ、UCSFで数々のベストティーチャー賞を受賞されている先生です。

我々レジデントから4つの症例をプレゼンテーションし、ダリワリ先生にレクチャーをしていただきました。問診や身体診察で新たな情報が出てくる度にダリワリ先生が解説。頭の中で変化する鑑別診断を、その思考回路の変化とともにホワイトボードに書いて下さいました。優秀な医師の思考過程を辿ると、自分の鑑別診断にいかに抜けがあるか、思考過程に隙があるかがよくわかりました。

診断とは何か、我々の診断能力を上げるにはどうしたら良いか、モチベーションを保つにはどうしたらよいか、ダリワリ流の方法を伝授していただきました。

2月19日波崎西小学校(喫煙予防教室)

2015年2月19日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 未来医療GP

2月19日 波崎西小学校に「たばこの話」をしにいってきました。

今回2回目です。

つくばから約二時間、利根川沿いを車で運転しながらいきました。

前回大雨だったのと運転とセミナーに対する緊張で景色をみる余裕はなかったですが、

今回は晴れていて2回目だったのもあり川沿いの景色を楽しみながら向かいました。

木造のあたたかみのある校舎で話をさせていただきました。

この学校は震災の時に避難所として使用されていたようで「自分の命は自分で守る」と大きくかかれた

張り紙が張ってあるのが印象的でした。

対象者は6年生で人数は前回の3分の1程度の約35人、場所も体育館から教室と

こじんまりとした規模で行いました。

内容は前回と同様、喫煙の害・依存・ピアプレッシャーについて話ました。

今回は前回のスライドを少し改訂し、中学生用の内容で小学生の学習要項にあてはまるものを

ピックアップしおりまぜました。

人数が小規模だったこともあり、比較的集中して話をきいてくれている印象と、織り交ぜた動画

(実際のタバコの煙がどの程度広がり、健康被害を受けないためにはどの程度の距離まで離れたほうが

よいか、等)に素直に驚いた反応してくれている姿をみて今日のことが少しでも記憶に残ってくれるといいな、と感じました。

聴いている学生・場内が盛り上がることと、知識を持ち帰ってくれるかどうかは

必ずしもイコールではないので、話す内容にどんな反応を示しているか、興味を持って

聴いてくれているか、観察する技術が必要で、リアクションを見ながら流動的に話す側も

変化させていかなければならない難しさを体感しました。

元来、人前で話をするのは、苦手な方ですが貴重な体験をさせていただきました。

回数を重ねると少し冷静にまわりの反応をみれる実感がわき、楽しむことができました。

今後もなんらかの形でセミナーやレクチャー等ありますが準備をしっかりするのはもちろん、

今回の経験をいかし、どう伝えるかを考える余裕をもてるように学んでいきたいと思います。

ご指導していただいた先生方ありがとうございました。

S. Takahashi(シニアレジデント2年)

編集:N. Sakamoto

介護予防フェスティバルin北茨城

2015年2月18日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座

2月14日に北茨城市民病院で行われた「介護予防フェスティバルin北茨城」の中で、横谷先生が「今からできる健康づくりから老いの支度まで~地域でいきいきと生きる~」と題した住民向けの講演を行いました。

ロコモ予防の話では実践を交えながら楽しく今日からすぐできる体操の紹介(お手本のスライドで大学総診ローテート中の長野先生が大活躍)。

「老い支度してますか?」の問いかけで始まるアドバンスケアプランニングのお話では身内の経験談も紹介しながら「これからのこと」を身近に考えさせる内容。

「家庭医とは」の紹介もここまでの盛り上がった流れから住民の方々にしっかり受け止めていただけている雰囲気でした。

そして、どこで最期を迎えるかの話題から北茨城に新設される家庭医療センターの紹介で講演は和やかに終了しました。

大会議室を埋め尽くした180人ほどの年代も様々な参加者を1時間半、随所に笑いを交えながら飽きさせずに話し続けられる横谷先生の話術を是非見習いたいと思いました。

主催の茨城県理学療法士会や運営を手伝って下さっていた北茨城市のボランティアを始めスタッフの皆さんにこの場を借りて感謝申し上げます。何よりこの場に集まって下さった熱心な住民の皆さんの姿に感激して、センター開設に向けて私も気持ちを新たにさせていただくことができました。

北茨城市民病院 宮澤 麻子

土浦在宅医療・介護連携拠点事業 地域リーダー研修会に講師として参加しました!

2015年2月16日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP