結婚式への参加支援

2018年10月27日テーマ:筑波総合診療グループ, 神栖

(結婚されたお二人とIさん)

(結婚されたお二人とIさん)

神栖済生会病院の細井です。当院では訪問診療を行っており、慢性疾患の患者さんから小児在宅医療、難病患者さんの診療を行っております。今回、ある神経難病患者さんのお姉さまの結婚式への出席支援を、多職種で行ったのでご報告します。(当該ブログ内容、写真掲載につきましては事前に患者様、ご親族様に許可を頂いています)

患者さんは1年前から訪問診療を行っている30代のデュシェンヌ型筋ジストロフィーのIさん。人工呼吸器を装着していますが、穏やかに経過されておりました。きっかけは今年の春頃、お姉さんの結婚が決まりその際の当院へのレスパイト入院を依頼されたことでした。

細井「結婚式には行かないんですか?」

患者・家族「行きたいですけど、、無理ですよね。体が心配ですから、病院にいます、、」

細井「病状も安定していますし、行ってみませんか?」

患者・家族「でも心臓の事とか心配で、、でも行ってみたい(出席させてあげたい)!」

細井「それでは、スタッフみんなと一緒に実現できるように具体的に検討してみましょう!」

お姉さんも結婚式に弟さんが来てくれることをとても喜んでいました。

そこから、相談支援員、ヘルパーさん、訪問看護師、鹿島神宮の宮司さん等と協議を重ねて、何時に集合して、何時までは○○で待機、何時から外で写真撮影して、どこで呼吸器の電源を確保して、、、など細かく調整を重ねていきました。持ち物リストをみんなで作って、いざ本番を迎えました。

結婚式当日は私と訪問看護師、ヘルパーさん、相談支援員さんが付き添って鹿島神宮で挙式を行いました。特に大きなトラブルもなく挙式を終え、親族の方も大変喜んでおりました。

「披露宴には参加せずに帰宅する予定」とお姉さんには以前から伝えてあったのですが、実は皆でサプライズを計画していました。Iさんも披露宴会場に向かい一部ですが出席することにしたのです。そこでIさんからお姉さんに花束の贈呈を行い、お姉さんはうれしくて涙を流していました。

大成功のうちに結婚式参加支援が終了しました。参加後のお姉さんからの言葉です。

「Iが出席することができ、あの場所に一緒にいられたこと、本当に嬉しく思います。

皆さまのご協力なしでは、出来なかったことなので、感謝の気持ちでいっぱいです。

サプライズの花束も嬉しすぎて涙が(/ω\)」

Iさんも、これをきっかけにいろんなところに行ってみたいという気持ちが出てきており、お母さんも非常に喜んでいました。

今後も、スタッフ皆で力を合わせて、happyな患者さんが増えるようにしたいね!と話をしています。とても素敵な1日でした!Iさん、お姉さん、おめでとうございます!

神栖地域医療教育センター

細井崇弘

厚労科研「総合診療が地域医療における専門医や他職種連携等に与える効果についての研究」報告書が完成しました

2018年10月16日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学

(本研究の報告書。なんと500ページ!)

(本研究の報告書。なんと500ページ!)

このたび、我々が厚生労働科学研究として取り組んだ「総合診療が地域医療における専門医や他職種連携等に与える効果についての研究」報告書が完成しました!

総合診療医は、今後の医療の担い手として注目を集める一方で、その実態や有用性に関する明確なエビデンスに乏しく、存在も十分に浸透しているとは言いがたいのが現状です。また、2018年度からは総合診療専門医制度がスタートしていますが、総合診療医の養成が我が国の医療に与える影響も明らかになっていません。

そこで今回は、①総合診療医の実態や有用性をできる限り可視化すること、②総合診療医という存在が、今後の医療においてどのような役割を担うことができるかを明らかにすること、の2点を目的とした研究を実施いたしました。本報告書は、日本の総合診療の現状と今後の可能性について網羅的かつ体系的に一冊にまとめたもので、500ページ以上に及ぶ大作となりました。今後我が国の実情に合わせた総合診療領域の確立を図るうえで、有用な知見を提供するものと考えています。

研究実施に際しては、国内外で総合診療に関わる多くの研究協力者の皆様にご尽力いただき、その結果、非常に価値のある研究が実施できました。ご多忙中、短期間にも関わらず多大なご協力をいただいた皆様に心より御礼申し上げます。

なお本研究は、昨年度は緊急性の高い課題に対して短期間で成果を集約することを目的とした事業である特別研究事業としての実施でしたが、今年度からは同じ厚労科研の指定研究として、3年間の予定で継続実施することになりました。引き続き、エビデンスの発信に努めていきたいと考えております。今後ともご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。

本研究の成果につきまして、厚労科研成果データベース

https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=201706032A

よりダウンロードできます。ご興味のある方はぜひご覧ください!

前野哲博

人生の最終段階における医療を考える・神栖市民公開講座を行いました

2018年10月11日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 神栖, 地域包括ケア

人生の最終段階における医療を考える・神栖市民公開講座を行いました

~自分の生き方(逝き方)は自分で決める~

神栖済生会病院・神栖地域医療教育センターの細井です。

2018年10月6日(土)、神栖市平泉コミュニティセンターで市民公開講座「自分の生き方(逝き方)は自分で決める」を行いましたのでご報告します。

神栖市は医療従事者数が全国の二次医療圏でワースト2位であり、限りある医療資源をどのように利用していくのか喫緊の課題となっています。私は在宅医療推進のため様々な活動を神栖市でしていますが、今回は住民の皆様が人生の最終段階における医療を自らの問題と認識してもらえるように、神栖市地域包括支援課、保健所の方と4-5か月前から企画しました。

内容が難しいため、寸劇を交えて行うことを考えました。老衰の患者が肺炎となった時、自らが望んでいた医療が受けられなかった、といった医療の現場でよくあるシナリオを用いて脚本を考えました。市内のボランティア団体である「劇団ぽん太」さんとコラボレーションをすることとなり、さらに、実際に神栖市内で訪問診療医として働く医師にも声をかけて出演してもらうことになりました。そしてシニアレジデントの伊藤有里先生にも特別出演してもらう事に!

またその第二部として、ライフ・ターミナル・ネットワーク代表の金子稚子先生にご登壇いただき「自分の生き方(逝き方)は自分で決める」と題してご登壇いただく事を考え、交渉して遠路はるばる神栖市に来ていただけることになりました。

当日までに幾度か寸劇のリハーサルを重ね、いざ本番を迎えました。

当日は300名近い市民の方々に来場して頂き、普段かかっている先生方が演技に奮闘している寸劇も大変好評でした。また、第二部においても金子先生から「死ぬことと生きることは同じ」というメッセージ、大切な誰かと早いうちから自分が「大切にしたいこと」「してほしくないこと」を共有することの重要性を大変分かりやすくご講演頂きました。

来場者の中には実体験をもとに「このようなことを亡き母の時は考えてあげられなかった。今回の話を聞いて、自分たちが今度は大切なことを家族にしっかり伝えなければいけないと思った」といったご意見を頂き、その他の質問も絶えない中、大盛況のうちに閉会となりました。

寸劇を用いたアドバンス・ケア・プランニングの話は非常に分かりやすかったと好評で、次の講演内容もスムーズに理解できたようで主催した私としては大変嬉しかったです。

今後も、神栖市民の皆様が「生きること」「死ぬこと」を主体的に考え、自分が望む生き方(逝き方)が出来るように支援していきたいと思います!

細井崇弘

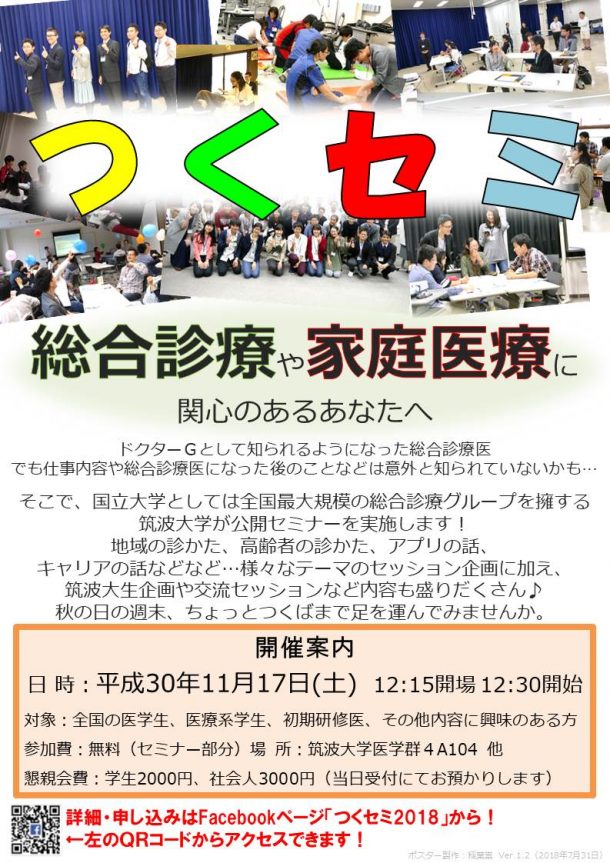

つくセミ2018受付開始!

2018年10月7日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学

今年も11月17日(土)に開催します!

当グループの秋の定番行事となった、つくセミ(総合診療★家庭医療全国公開セミナー in Tsukuba)です。

その名の通り、家庭医療や総合診療に関するセミナーで、全てのセッションを筑波大学の学生スタッフと総合診療グループのメンバーが手作りしています。

今年は5周年という事もあり、セッションの長さや構成を大幅に見直しました。ちょっと興味があるという人から、がっちり勉強したい人まで、多くの方に楽しんでもらえる内容になっていると思います。

地元民が選ぶおいしいお菓子も用意していますので、お誘いあわせの上、是非遊びに来てください!

【日時】2018年11月17日(土) 12:30~

【場所】筑波大学医学群学系棟 4A104 他

【対象】日本全国の医学生を中心とした医療系学生、初期研修医、その他内容に興味のある方

【定員】60人程度

【参加費】無料

【懇親会費】学生2000円、社会人3000円

詳しい内容・お申込みは、Facebookページ をご覧ください。

→ つくセミFacebookページ

たくさんの方の参加をお待ちしております!

山本由布

家庭医療専門医 合格発表!!

2018年10月6日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学

(卒業セミナーの時の写真です)

先日、プライマリ・ケア連合学会の家庭医療専門医の合格発表があり、われわれつくば総診グループから受験した9名の先生が、全員合格しました!

晴れて家庭医療専門医として加わった先生方、おめでとうございます!

また、日ごろの診療での指導、ポートフォリオでの指導など、サポートしてくださった皆さま、本当にありがとうございました。

ちなみに、現在筑波総合診療グループに在籍している家庭医療専門医数は43名(過去在籍者を含めると62名)となりました。このうち、筑波で後期研修を修了した先生は42名です。

五十野博基先生

稲葉崇先生

一ノ瀬大地先生

海老原稔先生

大澤さやか先生

大澤亮先生

河野大輔先生

久野遥加先生

高橋弘樹先生

合格した皆さん、本当におめでとうございます!

これからのご活躍を期待しています!

前野哲博

秋期セミナー 病院総合医チーム2018

2018年10月2日テーマ:筑波総合診療グループ

稲葉@笠間市立病院です。

先日大阪で行われた日本プライマリ・ケア連合学会 第16回 秋季生涯教育セミナーに参加してきました。

その中で、日本プライマリ・ケア連合学会の若手医師部門 病院総合医チームのメンバーとして「あなたの勉強方法は?生涯学習をupdateしよう!」というセッションを開催しました。

内容は

① 臨床をUpdateし続ける方法(明石医療センター 官澤先生)

② 学習し続けるためのモチベーション理論(筑波大学 稲葉、 今村総合病院 崎山先生)

③ 勉強会も生涯学習の1つ(福島県立医科大学 會田先生)

の3セクションについて皆で学びました。

私は今村総合病院の崎山先生と共に、モチベーション理論を担当しました。

生涯学習においては学ぶ方法も大事ですが、学び続けるモチベーションは更に重要です。自分がモチベートされるのはどんな時か、モチベーションが下がるのはどんな時かをワークを通じて考え、世の中に数多あるモチベーション理論の中で自分に合ったものを学びながら、自分なりのモチベーション論を探るという内容でセッションを行いました。全国から集まった参加者の皆様の満足度も高く、何より自分自身の勉強にもなりました。モチベーション理論を学んでいくと、他者をモチベートしたり、組織をモチベートしたりといった内容にも踏み込むことになり、共同学習やリーダーシップなどの内容にも繋がってきます。モチベーション理論を学ぶことは、医師として必要なノンテクニカルスキルの一つであると実感しました。

レジデントやスタッフのノンテクニカルスキル向上に力を入れている筑波総診のグループ内でも今後機会を見つけてモチベーション理論のセッションを行って、グループ内のモチベーション向上やスキルアップにも繋げていければと思います。

文責:稲葉 崇

寄付講座教員として先生方が着任されました

2018年10月1日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学

本日、10月1日に大学の地域総合診療医学講座の教員として、横谷省治先生(教授)、後藤亮平先生(助教)、山本由布先生(助教)が着任されました。また地域医療教育学講座の教員として、阪本直人先生(講師)が着任されました。

今月から田中伸哉先生、伊藤有理先生も新たなレジデントとして加わり、クリニカルクラークシップで5年生も総合診療科での実習がスタートしています。

2018年度下半期、気持ちも新たにみんなで頑張りたいと思います。

片岡 義裕

横谷省治先生

阪本直人先生

後藤亮平先生

山本由布先生

家庭医療学夏期セミナー セッション「あなたならどうする? ~家族が食べられなくなったとき~」

2018年8月19日テーマ:筑波総合診療グループ

今年も全国各地から、医学生・研修医、コメディカルの方達まで、貴重な夏休みを利用してたくさんの方が「第30回 学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー@湯河原」に参加しました。

私は意思決定支援をテーマにした「あなたならどうする? ~家族が食べられなくなったとき~」というセッションを担当しました。

内容は、提示した症例についてグループごとにディスカッションをし、各選択肢(経口摂取継続・胃瘻・経静脈栄養)を選んだ場合のイメージを掴んでもらうためのブース毎のミニレクチャーを通じて、再度皆で症例について考え意思決定の疑似体験をしていただくというものでした。

「どのように生きていくのか」「本人の意思が明確にわからない場合、家族がどう本人の今後を決定していくのか、医療者側はそれをどうサポートしていくのか」。高齢化社会の現代では、家族側としても、医療者側としても今後何度も直面するテーマです。

参加者さんに実際に難しい選択を迫られる患者家族の側に立って感じてもらい、医療の現場で使っているツールや意思決定支援の流れを簡単に紹介し、今後医療者側として働くようになった際にも生かしてもらえればという企画です。

このセッションがあったのは8月4日から3日間あるセミナーのうちの最終日の朝。

疲れがピークに達するであろうにも関わらず、医学生1-6年生から初期研修医、看護学生など計14名の方が参加してくれました。3日目ということもあり、各グループとも皆さんすぐに打ち解け和気あいあいとスタートしました。

提示した症例は、認知症である自分のおじいちゃん(もしくはおばあちゃん)が誤嚥性肺炎を起こしたというもの。医師からは患者は嚥下機能が低下していて、今後経口摂取をすれば誤嚥性肺炎を起こす可能性が高いと言われます。選択肢としては胃瘻、経鼻胃管、点滴、経口摂取継続の4つ。初めのディスカッションでは参加者の皆さんの多くが「食べるのが大好きだった」という設定の本人の意思を尊重し、経口摂取を選ぶ方が多かったのが印象的でした。

ブース毎のミニレクチャーでは胃瘻に使うチューブやCV、経口訓練に使うとろみ剤の実物を用意し、皆さん興味津々で質問も積極的にされていました。

最後のディスカッションも議論はつきませんでしたが、最後まで経口摂取はさせてあげたい、そのために胃瘻などの選択肢をサブとして選ぶ意見が多く出ました。

また、参加者さんの中には実際におじいちゃんが症例と似た境遇に置かれている方もいらっしゃり、身近な問題なのだと皆が実感できるいい機会になったのではないかと思います。

今回セッションに参加してくれた皆さんが将来医療者側として同じようなケースに遭遇した際に、今回感じたことと実際の臨床現場でのギャップも実感しながら試行錯誤し、患者家族と共にベストな道を探っていくための足がかりとなれば幸いです。

参加者さんの今後が非常に楽しみになるセッションとなりました!今後の夏期セミナーも、参加者さんと共に身になるセッションを作っていければと思います!

後期研修医1年目 佐藤瑠美

寄付講座 地域総合診療医学講座 吉本尚先生准教授就任祝賀会のご報告

2018年8月17日テーマ:筑波総合診療グループ

去る7月20日(金)に、吉本尚先生の地域総合診療医学講座准教授就任祝賀会を開催することができました。

当日は多くの皆様にお集まりいただき、本当に和やかで明るい会を開催することができました。遠方よりお越しいただきました皆様、また祝電やお祝いなどをお送りいただきました皆様、発起人はじめスタッフ一同、そのお気持ちが大変嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

吉本先生をはじめ、地域総合診療医学講座のますますの発展を祈念しております。

発起人:木下賢輔、小曽根早知子

家庭医療学夏期セミナー セッション「医療にまつわるおカネの話」

2018年8月15日テーマ:筑波総合診療グループ

(「やっぱり学校では教えてくれない!?医療にまつわるおカネの話」セッション担当講師一同)

(「やっぱり学校では教えてくれない!?医療にまつわるおカネの話」セッション担当講師一同)

(寸劇の様子)

(寸劇の様子)

(グループディスカッションの様子)

(グループディスカッションの様子)

毎年恒例の「学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー@湯河原」に講師として参加して来ました。

今回は記念すべき第30回で「原点」がテーマだったようです。

今年も筑波大学総合診療科からはいくつか講座を用意していましたが、自分は「やっぱり学校では教えてくれない!?医療にまつわるおカネの話」というセッションを担当しました。こちらは11月に行われる総合診療 ★ 家庭医療全国公開セミナーin Tsukubaでも出していた講座で、改変を重ねて3回目になります。

内容としては、医療費の概論レクチャーやクイズで楽しく学びながら、後半は入院費のDPC制度についてレクチャーを行い、実際に症例を計算するワークを行いました。一見生徒側はもちろん講師側にもややチャレンジングに思える内容ですが、我々には成功のカギを握る強力な助っ人がいます。ベテラン医療事務の芦野さん(さいたま総合診療医・家庭医センター)と前回DPCレクチャーを0から練ってくれた同じく医療事務の戸田さん(さいたま総合診療医・家庭医センター 今回は別セッション)です!セッションのコア部分は本当に頼りきりでしたが、とても安心して取り組めました。

今回は家庭医学セミナーで行う意義を参加者に感じてもらいたいという想いもあり、「患者の立場に立って医療費の考えよう」をテーマに内容を練り上げました。クイズでは、病気として同じ状態の患者でも金銭的背景や心理的背景によってマネージメントが変わるかといった内容を盛り込みました。各班の回答は皆異なっており興味深かったです。

8月6日の午前9時からのスタートで、医学生1ー6年生や初期研修医、看護学生、薬学部生、計34名と非常に多くの参加者にお越しいただきました。

導入の寸劇では、医療事務のいない夜間救急外来にて、肺炎で入院をさせようとした患者が医療費を気にして入院を渋ります。担当医師は入院費や検査費用について質問されるも答えられず自分の不勉強を嘆く、といったシチュエーションをみていただきました。

検査費用のクイズでは皆さん想像以上のリアクションで盛り上がってくれました。身近に行われている簡易な検査の点数の高さに驚かれたようです。

そして本セッションの山場であるDPC制度のレクチャーを乗り越えて、入院費を計算するワークに挑戦していただきました。

多くの班はこちらが想定していたよりも短時間で回答にたどり着き、ピタリ賞が続出する結果となったことは運営側としては嬉しい誤算でした。

もちろん今回のセッションでは計算を行えるようになることが目的ではなく、DPC制度の基本的な構造を知ることで適切な診断・検査・治療・記録(!)の重要性や、ある程度の検査費や治療費を知ることで患者の立場に少しでも立とうとすることの大切さを感じてもらうことが狙いでした。

参加した皆さんからは「入院費は思っていたより高い!」「これからは簡単に『検査しましょう』とは言えないと思った」「気になっていたが勉強する機会がなかったので参加して良かった」などの感想をいただき、アンケートでも高評価をいただきました。

医療費についてもテーマはこれから医療者になっていく学生や研修医にとって必ず必要でありニーズの高い分野であると再認識することができました。今後も色々と形を変えながら学びを提供していければと思っています!

チーフレジデント 上田篤

ある日のレジデントケースレビュー

2018年8月8日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

図を使って経過を説明する服部先生

筑波大学総合診療科では、毎日外来で診た症例を振り返る、ケースレビューを行っています。

今日のケースレビュー、今ローテートしている初期研修医の服部先生が、ある患者さんの経過を図にまとめてくれていました。

おかげで症状の経過や内服薬の推移などの関係が、すっきりとまとまって頭に入ってきました。

プレゼンする際の症例の理解にも役立ちますね。

研修医の先生の日々の成長には、はっとさせられます。

お互いに学び合う環境の大切さをふと感じた、ある日のケースレビューでした。

セントラル総合クリニック 総合診療科

筑波大学総合診療グループ

山本由布

プライマリ・ケア連合学会学術大会 ポスター発表の振り返り

2018年8月8日テーマ:筑波総合診療グループ

先日行われた第9回プライマリ・ケア連合学会学術大会で、「全身に目を向け患者の訴えに耳を傾けよう~消化器症状で発症したCogan症候群の1例」という演題で、ポスター発表を行いました。

この発表に用いたのは神栖済生会病院で2017年8月に経験したCogan症候群の症例でした。Cogan症候群は聴力障害・めまいなどの前庭蝸牛症状、羞明・霧視などの眼症状を来す全身性血管炎で現在、世界で数百例のみの報告となっています。

五十野博基先生、細井先生の指導の下、以下のように準備を進めました。

まずCogan症候群の情報を入手することから始めました。

Cogan症候群の過去の症例報告、文献を検索してCogan症候群の症状、診断基準、治療、経過などの臨床像の典型例、非典型例の概要をインプットし、それらに対して本症例の新規性・特殊性、今後の臨床に役立つ一般化可能な有用性を抽出し、今回の発表で強調すべき点を明確にしました。

それらと並行してパワーポイントで作成すべきスライドの大枠を先に決定し、10~15枚を目安にスライドを作成しました。伝えたい情報を過不足なく重複なく盛り込むのは難しい作業でしたが、言葉の選び方、文章の構成、項目立ての仕方を変えることで、情報量を減らさずに文字数を削減することができました。

そのスライドをA0サイズのポスターに張り付け、レイアウト調整を行いました。見やすさと情報量のバランスが難しかったですが、最終的に伝えたいことを伝えられるポスターに仕上げることができました。

発表時間を確認し時間に収まるように発表原稿を作成しました。当院の内科医師の前で予演会を行い、その際に挙がった質問事項についても回答を準備し、また自宅でも練習を行い、原稿を暗記してから発表本番に臨むことにしました。

発表本番では暗記した原稿がポスターの内容とリンクすることと棒読みにならないことを意識しましたが、隣や前後で他の発表が行われている中での発表であり、聴く人全員に声が届いたか自信がありませんでした。緊張しましたが普段の練習通りの発表ができたと思います。

今回の学会発表の一連の準備を通して、学会発表、症例報告と対象となりうる症例を見つけ出すポイントを学ぶことができ、また普段の診療でそれを意識することの重要性を学びました。また発表資料の作成の手順、ポスター作製のポイント、原稿作成から発表練習、本番の発表までの一連の流れを経験し、理解を深めることができました。

今回は五十野先生のご指導、リマインドにより万全の準備で本番に臨むことができました。また細井先生からは病歴・所見の記載方法、文献検索から文献の読み込みに至るまで事細かに指導していただき、良い発表につながったと思います。ご指導いただいた先生方には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

今後も今回の経験を活かして、より良い発表ができるように励んでいきたいと思います。

神栖済生会病院 内科 海老原 稔

【報告】文部科学省委託研究の報告書完成

2018年8月1日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学

完成した報告書を手に(筆者)

筑波大学 地域総合診療医学講座の片岡です。

このたび、平成29年度 文部科学省「大学における医療人養成の在り方に関する調査研究委託事業」の報告書が完成しましたので、ご報告します。

この委託事業は、平成27年度から3年間にわたり、「我が国における地域枠制度の実態・効果および地域枠学生のキャリア形成に関する調査・研究」と題して、全国の地域枠制度や地域医療教育の実態について明らかにするため、サイトビジット調査、webアンケート調査、専門医取得に関するアンケート調査を行ってまいりました。

この研究では、多くの皆様の協力をいただき、各大学や都道府県の非常に詳細な状況について明らかにすることができました。また、始まって間もない地域枠制度の課題や展望についても示唆を得ることができました。

改めて、研究にご協力いただいた皆様に感謝するとともに、この研究成果が地域枠学生や卒業生の皆さんの教育や支援に役立つことを願います。

また、この研究成果の一部について、前野先生とともにm3.comからも取材を受けました。筑波大学における地域枠や地域医療教育の状況とともに、3回シリーズで掲載されていますので、よろしければご覧ください。

国立大最大の義務年限付「地域枠」、その現状は? – 筑波大学◆Vol.1

全70大学の地域枠を調査、その実態は? – 筑波大学◆Vol.2

「県内出身者を対象とした地域枠」を中心にすべき- 筑波大学◆Vol.3

地域総合診療医学講座/大森医院

片岡 義裕

第3回プログラム説明会/懇親会のお知らせ

2018年7月31日テーマ:筑波総合診療グループ

第1回、第2回の説明会/懇親会も盛況のうちに終了し、残すところ、次回が今年最後の説明会/懇親会になりました。

第1回、第2回に参加できなかった医学生さん、研修医の先生方、もしくは卒後3年目以上の先生方はどなたでも、当総合診療グループのプログラムに興味がございましたら、ぜひお越しください。説明会のみ、懇親会のみのご参加も大歓迎です。ゆくゆくは緩和ケア医を目指したいという先生には、緩和ケア重点コースもございます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

参加希望のお申し込みは、soshin@md.tsukuba.ac.jp までお願いいたします。詳細は追って連絡いたします。

当日はカジュアルな服装でご参加ください。

◎第3回医局説明会

8月11日(土) 15時30分~18時 医局説明会@筑波大学内

18時30分~ 懇親会@筑波大学周辺

筑波大学総合診療グループ 東端 孝博

鹿行地区在宅医療推進 多職種研修会「地域連携、はじめの一歩」

2018年7月29日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 神栖, 地域包括ケア

(多職種研修会の様子)

(多職種研修会の様子)

神栖済生会病院・神栖地域医療教育センターの細井です。

今年度は茨城県の補助事業「医療提供施設等グループ化推進事業」に採択され、現在訪問診療を行っている神栖済生会病院と3つの診療所がグループを組んで、この地区の在宅医療を推進すべく様々な計画を立てています。

その第一弾として、2018年7月11日、茨城県立中央病院の看護局長である角田直枝先生を神栖市にお招きし、「地域連携、はじめの一歩」と題してご講演頂きました。

角田先生からは病院側も、そして地域側も自分の場所から一歩外へ出て、双方の視点に立つことの重要性を講義して頂きました。県立中央病院における様々な取り組み、例えば病院スタッフが近くの介護施設へ見学に行ってきてその施設の現状を知ったり、地域の介護職員に緩和ケア病棟の見学に来てもらったり、といった取り組みを紹介して頂きました。今回の講演の参加者は病院スタッフ、地域の医療従事者含め90名でしたが、参加者からは、「自分がいかに狭い世界で働いていたのかを痛感した」とか「今まで不平ばかり言っていた。近くの施設の現状を知ろうという気持ちすら浮かばないようになっていた」と自らを振り返るきっかけとなった様でした。まさに、「はじめの一歩」を参加者が踏み出せていたようです。

角田先生、ありがとうございました。

講演会終了後は、恒例となってきた地域の多職種との飲ミュニケーションでした。医療者が少ない苦しい中でも地域医療を何とか良くしていきたい!という熱い思いを持った皆さんとの語りは本当に刺激的です。総合診療医として少しでもお役に立てるように頑張っていきたいと思います!

今年は2018年8月に医療用SNSを神栖市内で拡充していくための会を開いたり、10月にアドバンスケアプランニングに関する市民公開講座で寸劇披露と有名な方のご講演を企画したり‥と盛りだくさんで企画していますので、ご興味のある方はぜひご連絡下さい。

神栖済生会病院・神栖地域医療教育センター 細井崇弘

臨床研究&学会発表振り返り

2018年7月17日テーマ:筑波総合診療グループ

C2の宮崎です。

先日行われた第9回プライマリ・ケア連合学会学術大会で、「一過性全健忘のケースシリーズ研究」についてポスター発表を行いました。

大変貴重な機会であり、皆様と共有させていただきたくブログに投稿いたしました。

〇研究動機

一過性全健忘とは診断基準があり、病歴と身体所見で診断ができ、予後良好と考えられている疾患です。発作以降の短期記憶の障害があり、病院受診した際も、「なんで病院にいるの?」ということを数分間隔で繰り返すような病気です。

一過性全健忘との出会いは2016年の筑波メディカルセンター病院(以下TMC)でした。当初私は初めての遭遇でしたので、頭部CT・MRIで精査しないといけないと考えていました。翌日のカンファレンスでスタッフの先生から一過性全健忘の疾患概念・精査の妥当性に関しては議論の余地があることを知り、非常に驚きました。

同年の秋に、JHospitalist network(以下JHN)で臨床疑問を執筆することとなり、一過性全健忘をテーマに選びました。執筆にあたり、海外の先行研究・レビューなどを読み進めていくうちに、診断基準・アルゴリズムを始め、精査で異常所見が出る可能性の非常に低いことを学びました。

また、日本の現場でのケースシリーズの発表例の少なさに、臨床現場での患者数・精査・入院・医療費に疑問を感じました。

JHN執筆後に、五十野先生、小曽根先生からも臨床研究にすることのご提案をいただいたため、症例集積研究を開始しました。

〇発表までの流れ

①研究プラン・倫理申請編

2016年年末から先行研究を集めて研究プランを立て始め、過去に倫理申請をした先生に申請方法を伺ったり、五十野先生・小曽根先生に伺いながら、初めての倫理申請書の作成を行いました。

2017年4月から所属がTMCになったので、倫理申請を開始し、審査委員会の先生と何度も不足している部分などご指摘を受けながら、7月に無事認可を受けることができました。個人情報の取り扱いをどうするか、2施設での研究でしたので、共同研究者になっていただく方への依頼・調整に最も苦労しました。

②データ収集編

データを業務終了後や休日、当直明け返上でエクセルにまとめていました。SPSSも初めてであり、エクセルでのまとめかたも非常に勉強になりました。当初はSPSSを意識したエクセルのまとめかたをしておらず、指導の先生から「見にくい」という指摘を受けたことがありました。欠損値についても学びました。

③PC学会発表編

いざ研究データをPC学会で発表しようという流れになり、2017年12月から抄録案を作成開始。2018年1月に抄録案提出。採択後、ポスター作成を開始しました。4月の段階でポスターの大筋は完成していましたが、相手にわかりやすく伝えるため、修正に修正を重ねてver 10までになっていました。指導の先生には何度もやり取りをしていましたが、発表前に大学院の「リサーチセミナー予演会」に参加させていただきました。予演会では発表・ポスターのデザインなどを多くの先生方にご指摘いただき、非常に良い経験をしました。レジデントの皆様も予演会を「リサーチセミナーの会」でさせていただけないか、お願いしてみたほうが良いです。建設的なご意見を非常に多くいただけます。

学会当日は多くのご質問をいただき、興味を持っていただいたことが大変ありがたかったです。

〇振り返り

企画段階から1年半は経過していました。研究を通して、研究設計の大変さ、データを収集する大変さ、研究結果をわかりやすくまとめるプレゼンデザインなどなど多くのことが学べました。初めて尽くしの臨床研究でしたが、何とか形にすることができたのは、筑波での熱心に指導してくださった五十野先生、小曽根先生を始め、周り先生方のサポートが充実している筑波だからできたと思います。

Next stepとしては、データをまとめて論文などに投稿することだと思います。すでにご提案はいただいているので、進めていきたいと思います。

〇後期研修の先生方へ

確かに楽ではありませんが、臨床疑問から始まり、研究として形にするのは非常に充実感があります。指導医の先生と相談をしながら、自分のテーマを見つけてみてください。

文責 C2 宮崎 賢治

餅による小腸閉塞のケースシリーズ研究

2018年7月11日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学, 水戸

先日行われた第9回プライマリ・ケア連合学会学術大会で、餅による小腸閉塞に関するケースシリーズ研究についてポスター発表を行いました。

この研究は、2017年春に行った餅による小腸閉塞の症例発表をもとにケースシリーズ研究へと発展させたものです。

以下はその振り返りです。

研究について

・当初は水戸協同病院でT-CReRO(つくば臨床医学研究開発機構)の先生が来てくれる臨床研究相談会に通っていました。クリニカルクエスチョンを立てるところから、作業手順、先行文献やデータの探し方まで、様々な相談に乗っていただきました。大変ありがたかったです。気軽にプロに会える機会はそうそうないので、水戸にいる皆さんはぜひご活用を。

・研究計画を立てる段階で解析するデータの項目を考え、自験例を収集したのち、先行文献から症例・データを抽出するという順に作業を進めました。しかし、文献の症例を読み込む中で自分の中に新しい仮説が形成され、それに合わせてデータの抽出項目や形式を変更し、抽出作業をやり直す必要がありました。先行文献の解析から始めたほうが効率は良かったと思います。

ただ、一方で自分の仮説が変遷していくのを感じながらデータの収集と仮説の形成を往きつ戻りつするのは面白い経験でした。私には必要なことだったと思います。

ポスターの作成について

・重複する言葉を削ったり表現を変えて短縮したりすることで驚くほど文章量を減らすことができたことに感動しました。(Gノートの原稿作業も並行して進めていたので)人に読んでもらうための文章と、見てもらうための紙面では文章の組み立て方が異なると感じました。

発表について

・ポスター発表は初めてで、まるで声が通らないので驚きました。口演と違いまったくスライドを見られないのも意外に影響が大きく、暗記したつもりだったのに流暢に話すことができず、苦戦しました。

初めての研究で試行錯誤しながら、ときどきモチベーションを失って作業が停滞することもありながらでしたが、何とかここまでたどり着けました。まだ、学会誌への投稿が残っていますので、もう少し頑張ります。

最初から現在まで定期的なリマインドとともにご指導し続けてくださっている五十野博基先生、本当にありがとうございます。先生の指摘は思いもかけない視点からやってくることが多く、とても刺激的でした。

そして最初に私の目の前に颯爽と現れて餅イレウスを一発診断し、学会発表にあたってはテーマとして提供してくださった木下賢輔先生、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

後期研修医2年目 木村紀志

Gノート「患者の理解をぐっと深めるコツとヘルスリテラシー」公開!

2018年7月8日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学

GノートHPにて連載中の「みんなでシェア!総合診療Tips」の第4回「患者の理解をぐっと深めるコツとヘルスリテラシー」の執筆を担当しました。

この連載は、今年2月の家庭医療学冬期セミナーの特別企画で行われたプレゼンテーションの内容を発展させる形で、日本各地の総合診療専門医プログラムのTipsを共有しようという企画です。(冬期セミナーの記事はこちら)

4回目となる今回は、Ask Me 3、Teach backの二つの手法を使って患者さんの病状理解を深めるコツを解説しています。

今回のような執筆活動は初めてで、広く様々な人に読んでもらう記事を書くにはどうすればよいか、手探りでの執筆でした。阪本先生の多大なご助力と、羊土社編集部の方々の素晴らしい校正によって、わかりやすく、ためになる記事に仕上がりました!プロの編集者の方の校正を見るのは初めてで、文章をわかりやすくするためにはどのような表現にすればよいのか、大変勉強になりました。

ぜひご覧ください!!

後期研修医2年目 木村紀志

つくセミ2018始動!

2018年7月6日テーマ:筑波総合診療グループ

先日、つくセミ2018のキックオフミーティングが行われました。

つくセミとは、家庭医療★総合診療全国公開セミナー in Tsukubaの愛称で、専門を問わない学生、研修医などを対象とした筑波大学総合診療グループと筑波大学生スタッフによる手作りのセミナーです。

今年は11月17日(土)の午後に筑波大学で開催されます。

5周年という節目でもあるため全体の構成を見直し、誰でも気軽に参加できる新たなつくセミとなる予定です!毎年、参加者の方も講師共に楽しめるように、一生懸命考え総力戦で臨んでいます。

今年は8人の学生スタッフさんが企画から協力してくれることになり、初日から熱の入った話合いになりました。セッションテーマ選びには毎年苦戦していますね~。

また詳細が決まりましたら随時発信していく予定です。

興味がある方は、是非秋のつくばに遊びに来てください。

(文責 山本由布)

レジデント研究支援活動!

2018年6月30日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座, 大学

(研究支援チームとレジデントのみなさん)

(研究支援チームとレジデントのみなさん)

後期研修医は、研究のポートフォリオを作成することが必要ですが、すべての研修医が一から研究を行うのは難しく、当グループでも研究支援体制が課題になっていました。

そこで昨年発足したのが、レジデント研究支援チーム(指導医3名+後藤)です。

主に指導側が研究計画や倫理申請を行い、レジデント(昨年度は5名)にはアンケート用紙の作成や配布、データ入力など研究に周辺参加してもらいました。そして、データ解析後はそれぞれ担任を決め、学会発表に向けた抄録やスライドの作成を指導してきました。

最初のミーティングでは何がなんだか??という表情のレジデントでしたが、先日の学会(日本プライマリ・ケア連合学会学術大会@津)では堂々と発表してくれました!

学会発表後レジデントからは、

“皆さんと共同で作業・ディスカッションしながら進められたことはとても心強かったです。”

“担任を決めて相談相手が明確だったため、精神面で助けられた面もありました。また、抄録の作成登録や発表のスライド作りなど要所要所で複数の先生方からも意見をもらうことで、安心感もありました。”

“今後はResearch Questionを出す段階から研究に携わっていきたい、と思っています。”

“勉強不足、確認不足で答えられなかった質問があったのはやや心残りですが、3年ぶりに学会で発表できてうれしく、達成感を味わえました。”

という感想をいただきました。

指導側としてまだまだ課題はありますが、発表を終えたレジデントの表情をみて、大きな感動とちょっとした達成感がありました。

今年度のレジデント研究支援はすでに動き出しています。これからも指導医、レジデントと楽しみながら研究支援を行っていきたいと思います!

最後に、今回調査にご協力いただきました関連施設の皆様に深くお礼申し上げます。

後藤亮平