中澤先生より、メンバーに向けたメッセージ

2017年3月30日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 大学, 未来医療GP

- フォトブックを手に

- 表紙は、送別会時のパーティー・バルーンの映像「Dr. NAKAZAWA」と書いてあります(当日参加できなかった五十野先生よりメッセージカードとともに届きました)

大和クリニックでの健康教室

2017年3月26日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 大和クリニック

健康教室の様子

後期研修医の久野です。

大和クリニックでの市民への予防教育活動についてご紹介します。

3月22日、桜川市にある、あさひデイサービスセンターで肺炎予防教室を行いました。

当日は、利用者さんやそのご家族、職員の方など15名の方が参加されました。

肺炎の症状や肺炎球菌ワクチンについてのクイズを行ったり、正しい歯磨きの仕方、低栄養を予防する食事の工夫についてのお話しをました。また、飲み込む力を鍛える「嚥下体操」を実践し、和やか雰囲気の中で肺炎の予防方法について学んでもらうことができました。

参加した利用者さんからは、「テレビで聞いたことのある肺炎についてどんな病気がよく分かりました」「分かりやすい話だった。家でもやってみようと思う」との声があり、自分もとても嬉しく思いました。

今後も地域とのつながりを大切にする活動を続けていきたいと思います。

レジデントフェスタ2017開催!

2017年3月22日テーマ:筑波総合診療グループ

3月17日(金)に先年に続き第2回の後期研修医の飲み会「レジデントフェスタ」を開催しました。

今回は上田先生、高橋先生、任先生が幹事となり、準備を進めてくださりました。ありございました。

そして、今回はなんとJADECOM、茨城県中プログラム、自治医プログラムの先生方も数名参加してくださり、とても楽しい集まりとなりました。

つくば総診の後期研修医と自治医卒の先生とが地域医療について熱く語る様子があったり、後期研修医でお互いの将来の夢を語ったり、後輩のおめでたい話があり結婚観や家庭観を分かち合いました。外部研修先で人の繋がりが広がるのは嬉しいことです。

今年は参加が難しかった後期研修医の先生方、来年度は是非参加してくださいね。来年は是非お待ちしております。

文責 大澤亮

2017年2月レジデンシー修了式フォトブックが出来ました

2017年3月21日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 地域医療教育学講座, 大学, 未来医療GP

つくば総診では、毎年レジデンシープログラムを修了するものたちによる修了プレゼンなどを含めた

卒業セミナーが行われています。(内容紹介はこちら)

今回も、修了するレジデントによる個性豊かな修了プレゼンが行われました。

その中で、ひときわ印象的だったのは、東端先生のプレゼンでした。

そこで、会場を感動と笑いの渦に巻き込んだドキュメンタリー作品の主演・製作総指揮を務めた東端氏へ

最初にフォトブックをプレゼントいたしました。

フォトブックを手に阪本、東端で

なお、東端氏よりコメントがありますので、共有いたします。

「阪本先生から卒業セミナーの名シーンを収録したフォトブックをもらいました。

出来栄えはもちろんのこと、先生のご厚意にも大変感動しました。

ということで、僭越ですが作品批評記事を書かせてもらいました。」

フォトブック表紙

– 卒業セミナーを題材に巨匠阪本が挑んだ意欲作。

今回限りの写真集では、卒業生達の生の表情を鮮度100%でパッケージ。全米も大絶賛!

「阪本直人が龍一超えを果たし、卒業セミナーは歴史に刻まれた」- (ワシントン・ポテト)

お見逃しなく!

(文責・編集:Naoto Sakamoto)

前野教授のお宅でのホームパーティ

2017年3月19日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座

パーティーに参加されたみなさん

3月17日に、地域医療教育学の大学院生の卒業と、研修医の先生方のお疲れ様会を兼ねて、前野教授のお宅でのホームパーティが開催されました。

幹事で、お料理の買い出し担当の私は、1週間ほど前から「パーティにどんなお料理を買っていこうかしら」とワクワクしていました。

お寿司、中華、ケーキなどなど、たくさんのごちそうとともに、秘書の谷さんの手作りのおはぎが登場した時には、みんな「お~!」と歓声をあげていましたね!

今回の参加者はお子様も含めなんと30人超え!にぎやかなパーティで、とても楽しいひとときを過ごすことが出来ました。

帰りに一緒に帰った大学院生と「前野先生はお忙しい中、学生との時間をこのように作って下さって、とっても嬉しいよね」と話しながら帰りました。

地域医療教育学は、本当に素敵な教室だと思います。私は皆様のお蔭でこの3月に無事卒業することが出来ました。なかなかお会いできなくなると寂しいですが、ここで学んだことを存分に活かして仕事をしていきたいと思います。

ありがとうございました!

修士2年 松下綾

「論文の読み方、書き方」レクチャー

2017年3月10日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座

講師の堤先生(前列中央)を囲んで

3月10日に大学院のレクチャーで「論文の読み方、書き方」が開催されました。講師は昨年度まで教員として在籍されていた堤円香先生でした。

まず初めに、日々論文を書く上で困っていることをみんなで共有し、どうしたらいいかを経験のある先生方から意見をもらうことができました。私からは、仕事をしながら研究をすると読んだ論文を忘れるのでどうしたらいいかということを発表したところ、経験のある先生方からいろいろな工夫を聞くことができました。論文管理ソフトのメモに論文の細々した感想を書くということを早速実践しています。

レクチャーでは他に、論文を書く上で決まっている構造を改めて知ることができました。どこから書き始めるか、いつ書き始めるか、というのも人によって違っていることがわかり、どの方法も真似してみたいと思いました。

堤先生の明るい雰囲気もあって、レクチャーは終始明るい雰囲気でした。堤先生ありがとうございました。

博士課程1年 梶川 奈月

中澤一弘先生 送別会

2017年3月11日テーマ:筑波総合診療グループ

送別会の様子

玄関をくぐるとそこは心温まるアットホームな会でした。

去る3月10日、スタッフとして臨床・教育・研究でご活躍された中澤一弘先生の大送別会が催されました。

送別会にはお世話になったことがあるレジデント・大学院生のほか、先輩Dr、秘書の谷さん、前野教授、総勢20名以上が参加し、心温まる言葉や心のこもった贈り物が送られました。当日参加できなかった五十野先生から、中澤先生の名前入りバルーンとメッセージカードの贈り物もありました。

筆者自身も、筑波総診グループに入った当初に直接ご指導いただいたこともあり、寂しく思う気持ちと同時に、今後のご活躍を願って送り出させていただきました。

今年秋に中澤先生は山梨でご開業予定であり、地域のみなさんをたくさん笑顔にされていくことでしょう。ただ、「筑波総診」という絆で私たちは繋がっていますので、筑波にいらっしゃった際は是非お立ち寄りください。秘書の谷さんからもきっと筑波総診が誇る「お・も・て・な・し」があると思います。

また、山梨に伺った際は美味しいワインを是非ともよろしくお願いします。

というのは冗談で、末筆ながら先生のさらなるご活躍を祈念しています。

文責 シニアレジデント 宮﨑 賢治

大学院 修了イベント

2017年3月17日テーマ:筑波総合診療グループ, 地域医療教育学講座

今回卒業する佐藤さん(左)、後藤さん(右)

修士課程を修了する松下さん

この3月で大学院を修了する佐藤さん・松下さん(修士)、後藤先生・小曽根先生・片岡(博士)が17日に修了プレゼンを行い、担任の先生方からコメントをいただきました。

それぞれ苦労した点や、大学院生活で印象に残った点などをプレゼンテーションし、その後担任の先生方からコメントや記念品をいただきました。

修了した方々は、これからもそれぞれの領域で研究活動に邁進されると思います。

大学院での研究を支援していただいた先生方、そして今回の会を開催していただいたみなさん、どうもありがとうございました。

片岡 義裕

2016年度 卒業セミナー

2017年2月27日テーマ:筑波総合診療グループ

卒業するレジデントの皆さん

2/25(土)・26(日)で卒業セミナーが行われました。

総勢10名の先生方によるポートフォリオ発表会や、明石医療センターから石丸先生をお招きしての特別講演、卒業する先輩方の記念プレゼン、Key Features・CSAでの知識・スキルチェックなど、盛りだくさんな2日間でした。

また初日は毎年恒例の筑波山での宿泊で美味しい料理と温泉に癒され、4月から新しく来られる先生方ともお話することができました。

普段は皆さん別々の施設で働いてるため、このような形で勉強のみならず交流を深めることもできるのは非常に有意義だと思いました。

今回は運営側の1人としても参加させて頂きましたが、大きな問題なく終えることができて本当によかったです。

シニアレジデント 竹内 優都

食育授業 実施報告

2017年2月19日テーマ:筑波総合診療グループ

授業の様子

つくば市にある今鹿島(いまかしま)小学校の5年生20名に対して,昼食後5限目45分間で食育の授業をさせていただきました。阪本先生監修のもと、「おやつ、イイやつ、ワルイやつ?」という題名で正しいおやつの食べ方を知ってもらうことを目標として事前準備をしました。

小学校での授業は初めてだったの、で当日までとても緊張しながら臨みましたが、授業前にクラスで一緒に給食を食べたり、児童たちのダンスを見たりして、少し緊張もほぐれて臨むことができました。授業環境としては、少人数クラスでアットホームな雰囲気のもと、自発的な発言も多くとてもやりやすかったです。

積極的に発言をする子、黙々と作業をする子、じっと真剣な眼差しで聞いてくれる子など、それぞれ個性があって面白かったです。なるべく全員にメッセージが伝わるように声は大きく、ゆっくりとした口調で話すことを心がけました。視線はなるべくパソコンを見ないで全員の顔を見るようにするつもりでしたが、練習不足でパソコンを見てしまったことや、発言の多い子に反応してしまいがちだったところは反省点です。

後半で内容の復習をしたときには、予想以上に反応がよく、こちらが驚いてしまうくらいでした。こちらの伝え方が良かったという自己評価も部分的にはありますが、やはり子供達の真剣な姿勢や集中力のおかげだと思います。子供達のキラキラした目を見ていて、好奇心をもつことの大切さに気付かされ、子供達のもつ可能性に心躍りながら、こちらの心も洗われた気分になりました。

実は、実施前日に予行練習をして発表内容を大幅に変えることになりました。プレゼンテーションは事前準備と練習が重要とわかっていたつもりでしたが、本気でその場で実施するつもりでやらないと気が付けないことがあると痛感しました。また機会があれば授業や健康教室などもやってみたいので、今回の経験を次に生かしていきたいと思います。

文責:筑波大学総合診療科レジデント 福田幸寛

総合診療グループ ホームページ更新のお知らせ

2017年2月18日テーマ:筑波総合診療グループ

筑波大学総合診療グループのホームページが、一部新しくなりましたのでこのブログでもお知らせします.

書籍紹介のページについて、2014年、2015年に出版されたものを追加しています。

たくさんの先生方が雑誌や書籍の執筆をされています.

一部はアマゾンや出版社のページにリンクも貼ってありますので,ぜひご覧ください.

片岡 義裕

家庭医療学冬期セミナー ワークショップ報告2

2017年2月17日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション

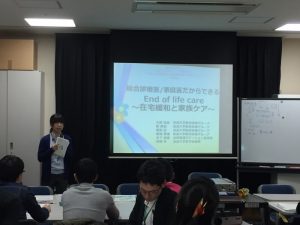

レクチャーの様子

グループで議論した内容を発表している様子

2017年2月11~12日に開催されました、若手医師のための家庭医療学冬季セミナーに、僭越ながら講師として参加してきました。

テーマは「総合診療医/家庭医だからできるEnd of life care ~在宅緩和と家族ケア~」と題し、在宅での緩和ケア、とりわけ家族ケアに焦点を当てて発表、ディスカッションをしてきました(発表者:後期研修医 東端、久野、稲葉、劉、愛美園訪問看護ステーション木下Ns、総監修:浜野Dr)。

参加者は初期研修医~卒後20年目以上のベテランと幅が広く、グループによってはディスカッションが盛り上がるのか未知な部分もありましたが、本番ではどのグループも的を射たディスカッションを展開しており驚きました。

今回は新たな試みとして、大和クリニックで大変お世話になっている愛美園の訪問看護師にお越しいただき、家族ケアのレクチャーをお願いしました。在宅医療の経験がない筆者には目からうろこの話が連続で、会場もこの部分が一番盛り上がっていた気がしました。

準備していく中で自分自身も緩和医療科での研修の振り返りができ、改めて恵まれた環境でトレーニングさせていただいていると実感しました。皆様お疲れ様でした。

文章:劉 彦伯

大森先生 赤ひげ大賞受賞!

2017年2月16日テーマ:筑波総合診療グループ, ステーション, 大森医院

家庭医療学冬期セミナー ワークショップ報告

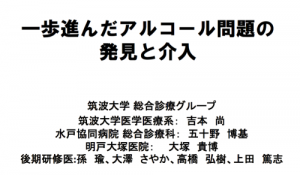

2017年2月15日テーマ:筑波総合診療グループ

第12回若手医師のための家庭医療学冬期セミナーでアルコールをテーマにワークショップをさせていただきました。

吉本先生、五十野先生に直前までたくさんのアドバイスいただきながら、大塚先生に当日のまとめやサポートそして、模擬面接のお手本医師の演技までをお願いし、後期研修医4名(孫、上田、大澤、高橋)でプレゼンテーションのリレー形式でアルコールの問題の発見と介入についてワークショプができ、有意義な機会でした。

講師側で参加した私たちも学びを得る時間でした。今回のようなチャンスを与えてくれる指導医と、一緒にやれる仲間がいることに感謝です!!

(当日の緊張と興奮のあまり、写真を撮り忘れたのが一番の反省点です。)

文責 大澤さやか

浜野先生,吉本先生 受賞お祝い

2017年2月14日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

受賞された吉本先生と浜野先生

お祝いのケーキ

以前,このブログでもお伝えしました通り,講師の浜野先生と病院講師の吉本先生が,すぐれた研究業績を挙げられ,表彰されました.

2月13日に,そのお祝いを大学オフィスで行いました.お二人ともお忙しく,これまでなかなかお祝いできる機会が少なかったのですが,お二人がオフィスにいらっしゃるタイミングがあり,秘書さんが用意してくださったケーキを当日いた皆さんでいただきました.

今後もお二人の先生方のますますのご活躍を期待しています!

片岡 義裕

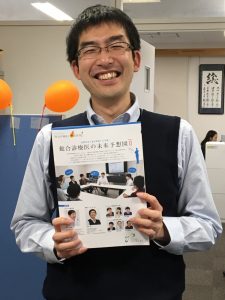

総合診療医の未来予想図 partⅡ パンフレット完成!

2017年2月13日テーマ:筑波総合診療グループ, 未来医療GP

パンフレットを手にするGPコーディネーター吉本先生

総合診療専門医の役割や研修について,前野哲博先生や吉本先生,「つくば家庭医・病院総合医プログラム」のレジデントの先生方がディスカッションしている様子が,「総合診療医の未来予想図 part Ⅱ」としてパンフレットになりました.

part Ⅰに引き続き,地域医療構想の話や総合診療専門医の話,ノンテクニカルスキルのことなど,写真も豊富で盛りだくさんな内容になっています.

現在,実物は大学のオフィスにありますが,内容については,未来医療GPのホームページにアップされる予定とのことですので,お楽しみに!

片岡 義裕

宮崎での多職種連携ワークショップ

2017年2月12日テーマ:筑波総合診療グループ

ワークショップで講師を務めた吉本先生

ワークショップ講師のみなさん

2月11日に、宮崎県で行われた多職種連携のワークショップに吉本先生、山本が講師として参加してきました。

今回は「多職種連携コンピテンシー」について理解を深めるというテーマ。コンピテンシーのレクチャーは軽めにとどめ、用意した「よくありそうな」3つの事例について皆でディスカッションしました。時間になって止めても話し続けるほど、議論は白熱!

こちらも大変刺激となり、勉強になりました。

参加者の皆さま、宮崎大学の皆さま、ありがとうございました。

帰りに空港で食べた鶏肉のせせり焼きがおいしかったです。

文責 山本由布

レジデント ビデオレビューをしました

2017年2月8日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学

ビデオレビューの様子

筑波大学総合診療科研修中の福田です。

振り返りで総合診療科外来のビデオレビューをしていただきました。

※ビデオレビューとは、外来を受診した患者さんから同意を得て、診察の様子をビデオに撮影し、主にコミュニケーションにかかわる点について指導医とともに振り返るという学習方法です。

最初は自分の姿をさらけ出すのに恥じらいがありこっそり回避しようかとすら思っていました。ですが、指導医からフィードバックをしていただき、自分の視点からも新たな気づきがあり、ビデオを通してしか学べないこともあると思いました。

フィードバック自体も技法的アドバイスはもちろん、自分に対するねぎらいの言葉や適度な承認、共感をしていただき、さすが総合診療指導医たちと思わせる心地よい時間でした。サボらずやってみて良かったです。診療中の自分の背中は衝撃でした。

大学以外でこのような振り返りの機会はなかなか得ることはできないので研修中にまたチャレンジしてみたいです。

雑誌『ホスピタリスト』 掲載報告

2017年2月2日テーマ:筑波総合診療グループ, 水戸

2016年10月の第4回JHNセミナー、テーマは”Hospital Medicine”では、シンポジウムの企画運営に中心的に関わらせてもらいました。その経験を書いた開催報告が1月発売の雑誌ホスピタリストに掲載されました。

自分の記事の部分だけpdfで共有します。

※PDFの使用について、出版社より許可を得ています。

この後に掲載された参加者の声を読むと、どう受け止められたかがよくわかりました。私にとって良い振り返りの機会になりました。

このセミナーを受けて、日本版ホスピタリストとはどうあるものか、今後も考え、我々で作り上げていかなければなりません。ひとまず、我々の進んでいるホスピタリストの道は素晴らしそうです。

五十野博基

浜野先生 若手教員奨励賞 受賞報告

2017年1月31日テーマ:筑波総合診療グループ, 大学, 未来医療GP

表彰状を手にする浜野先生

指導医の浜野淳先生が,2015年度の研究業績などをもとに、筑波大学全体の若手教員の中で優れた研究結果を出した教員に授与される若手教員奨励賞を受賞されました。

http://www.tsukuba.ac.jp/update/awards/20170130095529.html

以下に,浜野先生からのコメントを掲載いたします。

浜野先生,おめでとうございます!

—————————–

この賞は、対象者が40歳以下ということもあり、今年度がラストチャンスでしたが、皆様のご支援のお陰で頂くことができました。

臨床医学系からの受賞は多くはないこと、そして、総合診療系では初めての受賞となることもあり、後輩達に良いメッセージを伝えられればと思っています。

そして、この受賞は、文部科学省未来医療研究人材養成拠点形成事業「リサーチマインドを持った総合診療医の養成」の事業の成果でもありますが、研究に協力してくださった数多くの総合診療医・家庭医の皆様のご協力があっての結果だと思っています。

この場を借りて、ご協力頂いた皆様に御礼申し上げます。

これからも、臨床現場に反映できる総合診療・家庭医療の研究が日本全国で発展できるように、活動を続けていきたいと思っています。

引き続きのご支援、ご指導のほど、どうぞよろしくお願いします。

—————————–

(報告:指導医 片岡 義裕)